O DAOMÉ E O BRASIL

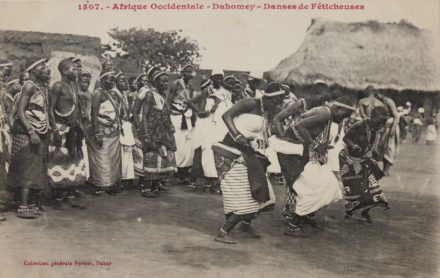

Em 1908 e 1909, respectivamente, o fotógrafo Edmond Fortier realizou duas viagens à então colônia do Daomé, hoje República do Benim, na África do Oeste. Acompanhando autoridades coloniais francesas, ele deixou a capital senegalesa de Dakar, onde residia, e dedicou-se a fotografar os encontros das comitivas com as populações daomeanas, com seus reis e ministros; registrou cerimônias, celebrações e cenas da vida cotidiana. A reunião dessas imagens, originalmente difundidas na forma de cartões-postais, se justifica por seu valor documental, tanto do ponto de vista histórico como etnográfico.

Elas nos mostram um momento em que o colonialismo europeu já se encontrava bem implantado na região, embora a resistência africana continuasse a eclodir em revoltas pontuais. Oferecem-nos ainda uma rara oportunidade de examinar, do outro lado do oceano, num tempo passado mas persistente, uma terra que não está tão distante do Brasil, já que a ele é histórica e culturalmente ligada, sobretudo à sua região Nordeste. Essa conexão resulta não apenas da trágica história do tráfico negreiro, que durante séculos trouxe para cá homens e mulheres escravizados daquela parte da África, mas também de um continuado diálogo entre os dois lados do Atlântico, o qual, prolongando-se após a interrupção do tráfico em 1850, chega até nossos dias.

No século XVII, o litoral do que seria a futura colônia do Daomé foi tristemente alcunhado como a “Costa dos Escravos”, uma parte da mais extensa “Costa da Mina”, como era conhecida pelos portugueses essa região do Golfo do Benim. Lá se localizavam os reinos de Aladá e Uidá, que prosperaram com o infame comércio estimulado pela ávida demanda europeia. Na década de 1720, porém, o reino interiorano do Daomé, com capital em Abomé, conquistou e submeteu os povos de Aladá e Uidá.1 Ganhando acesso ao litoral, converteu-se na potência hegemônica da região e num dos principais fornecedores de cativos para o tráfico atlântico. Situada entre o reino Ashante a oeste e o reino de Oyó a leste, a região dominada pelo Daomé apresentava relativa unidade cultural. Entre outros aspectos, nela se falavam línguas aparentadas e intercomunicáveis, que os linguistas convencionaram chamar línguas gbe (gbè). As práticas religiosas, embora plurais, ecléticas e dinâmicas, apresentavam também um relativo grau de homogeneidade, sendo a sua base comum a devoção aos voduns (vodún), palavra que, nas línguas gbe, designa os deuses ou os mistérios das forças invisíveis.

Entre 1750 e 1820, os reis daomeanos enviaram à corte portuguesa pelo menos cinco embaixadas, com galanterias e presentes de fabricação africana – alguns dos quais se acham hoje expostos no Museu Nacional do Rio de Janeiro –, pedindo o monopólio do tráfico destinado ao Brasil. Essas relações diplomáticas com Lisboa e a Bahia indicam a importância estratégica que o Daomé conferia a suas relações comerciais.2 Os cativos africanos embarcados nos portos do Daomé podiam ter origens diversas: alguns vinham de distantes terras interioranas, outros eram de regiões vizinhas e compartilhavam línguas, religião, hábitos e saberes. No Brasil foram conhecidos, de forma genérica, como “minas” e, na Bahia, também como “jejes”. Aliás, essas categorias mais amplas coexistiam com outras, de uso mais restrito, que expressavam sua diversidade étnica: ladas (ardas), mahis (maquis), fons, savalus, agonlis, dagomés, couranas etc. A presença dos africanos falantes das línguas gbe no Brasil foi notória a partir do século XVIII, chegando a constituir, na Bahia, o grupo africano demograficamente majoritário. Para além de outras contribuições culturais, os jejes foram instrumentais na formação do nosso candomblé. Sua devoção aos voduns ofereceu um modelo organizativo de tipo eclesial que facilitou a recriação das práticas religiosas de matriz africana em solo brasileiro.3 Por esse motivo, as imagens de Fortier, do início do século XX, que retratam os cultos aos voduns no Daomé – vale notar, um dos primeiros registros fotográficos dessa realidade –, são de extrema relevância para o contexto nacional.

Os jejes, na Bahia, também constituíram, a partir do final do século XVIII, o grupo africano mais importante entre a população liberta. Uma minoria dentre eles conseguiu relativa ascensão social, participando de corporações militares, de irmandades católicas e do comércio marítimo. Esses libertos tornaram-se o embrião de uma “burguesia” afro-brasileira que, nas primeiras décadas do século xix, foi fortalecida com a agregação dos libertos nagôs de língua iorubá. Foi essa elite afro-baiana que liderou o movimento de retorno à África a partir de 1835, quando, após a Revolta dos Malês, as autoridades baianas lançaram uma campanha de perseguição sistemática aos libertos africanos.4

Grande número de libertos nagôs, haussás, tapas, bornos e jejes, além de seus descendentes nascidos no Brasil, instalaram-se ao longo do século XIX em cidades do litoral africano como Aguè, Uidá, Porto-Novo e Lagos, entre outras. Os retornados, com um passado associado à experiência da escravidão, somaram-se à comunidade mercantil lusófona preexistente, formada por comerciantes portugueses e brasileiros envolvidos no tráfico até meados do século xix e, depois, na economia do azeite de dendê. O grupo resultante desse encontro, conhecido como agudás, era, portanto, social e racialmente heterogêneo, incluindo portugueses, brasileiros e africanos. Apresentava, porém, como sinais de identidade comum, a lusofonia e, em sua maioria, o catolicismo, embora abrigasse também praticantes do islã e dos cultos aos voduns e orixás. Como artesãos qualificados e prósperos mercadores, os agudás constituíram uma nova elite local, que casava entre si e se distinguia da população autóctone. O patrimônio arquitetônico que construíram em vários enclaves da Costa, de forte influência brasileira, perdura até hoje (embora amiúde em ruínas) como evidência de sua prosperidade passada. Até o final do século XIX houve um fluxo constante de retornados vindos do Brasil e, em menor número, de Cuba. Aliás, os agudás continuaram a comerciar com a Bahia, gerando a circulação de pessoas, mercadorias e ideias entre o Brasil e o Daomé ao longo de todo o século. Os últimos navios mercantes navegaram entre Salvador e Lagos na década de 1890.5

O movimento de retorno dos libertos agudás para a Costa da Mina aconteceu em paralelo à pressão inglesa para acabar com o tráfico de escravos atlântico. A perseguição dos cruzadores britânicos aos navios negreiros, iniciada em 1810, foi intensificada na década de 1830, momento em que o tráfico passou a ser um negócio de alto risco. Nessa conjuntura, a produção de azeite de dendê, com crescente demanda na indústria europeia, emergiu como uma alternativa de “comércio lícito”, na qual se engajaram os traficantes locais e mercadores europeus e brasileiros.

O avanço da fronteira de influência dos franceses no Daomé se deu a partir de meados do século XIX, coincidindo com o incremento da economia do azeite de dendê e a necessidade de garantir portos de embarque com vantagens alfandegárias. Esses esforços resultaram na assinatura de vários tratados com as autoridades locais e culminaram na instalação de um protetorado francês em Porto-Novo, em 1863. A partir daí, a penetração prosseguiu e resultou na ocupação militar do Daomé, alcançada em 1892, com a tomada da capital Abomé pelas tropas francesas e a prisão e deportação do seu rei, Béhanzin (Gbɛhanzìn), para a Martinica, no Caribe, em 1894. Com a instalação da colônia do Daomé, a comunicação com o Brasil minguou, mas o status social e a educação letrada dos agudás fizeram com que vários deles fossem recrutados pela administração francesa. Durante a visita de Fortier em 1908, por exemplo, alguns dos intérpretes eram agudás. Em Porto-Novo trabalhava Marçal Villaça; em Sakété, um membro da família Olímpio; e em Abomé, Ignácio Oliveira e Lucien da Assumption.6

As relações entre o Brasil e o Daomé adquiriram novo fôlego na segunda metade do século xx, pela mão de intelectuais como Pierre Verger, também um fotógrafo francês como Fortier. Radicado na Bahia a partir de 1948, ele começou a fotografar os cultos aos voduns e aos orixás, em ambas as margens do Atlântico, e a estudar a história dos seus “fluxos e refluxos”, sendo um dos primeiros autores a chamar a atenção para a comunidade agudá na Costa da Mina.7 A independência da República do Daomé, em 1o de agosto de 1960, coincidiu com a fundação, um ano antes, em Salvador, do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), da Universidade Federal da Bahia. O CEAO serviu, naquele momento de fervor das independências dos países da África do Oeste, como ponta de lança do Itamaraty nas suas relações diplomáticas com o continente africano. O antropólogo baiano Vivaldo da Costa Lima, por exemplo, realizou pesquisa no Daomé em 1962, como representante do CEAO, porém esse intercâmbio acadêmico foi interrompido com o golpe de 1964 no Brasil.8

Nas décadas de 1970 e 1980, com o fortalecimento dos movimentos sociais negros, o simbolismo mítico da África, associado à crescente projeção da religiosidade dos voduns e orixás, passou a enriquecer o imaginário da negritude e a agenda política antirracista. Ademais, o continente africano e o tema dos agudás despertavam interesse intelectual e acadêmico.9 Nesse processo, Pierre Verger, o “mensageiro entre dois mundos”, contribuiu para a implantação, em 1982, do Museu Afro-Brasileiro no CEAO, com uma coleção de peças adquiridas no Benim, e com a fundação, em 1988, da Casa do Benim, no centro histórico de Salvador. Vale lembrar que, em 1975, numa tentativa de erradicar a memória colonial, o Daomé foi renomeado República Popular do Benim, tendo à frente um governo de inclinações socialistas. As relações bilaterais entre o Brasil e o Benim se intensificaram sob o governo Lula, com a abertura da Embaixada do Brasil em Cotonu, em 2006, e da Embaixada do Benim em Brasília, em 2007. Essas relações comportaram iniciativas nas áreas de agricultura, exploração petrolífera, saúde, educação e cultura, sendo A Semana Cultural do Benim na Bahia (2009) um dos expoentes notórios desse diálogo político-cultural. Essa variada e longa história de relações entre o Brasil e o Daomé/Benim, da qual só esboçamos alguns dos traços mais relevantes, delimita um contexto que se por um lado traz evidências visuais de uma cultura política, religiosa e do cotidiano aparentemente distante, por outro evoca a complexidade e a diversidade de práticas e saberes indissoluvelmente ligados às populações africanas que chegaram ao Brasil. Modos de ser e de estar no mundo que, emaranhados na memória, são ainda ativados e revividos, mesmo que de forma oblíqua, no dia a dia do povo brasileiro.

1. EDMOND FORTIER E O DAOMÉ (1908-1909)

O fotógrafo Edmond Fortier, autor dos registros que comentaremos a seguir, nasceu na Alsácia, Europa, em 1862, mas estabeleceu-se em Dakar, na então colônia francesa do Senegal, África do Oeste, desde a última década do século xix. Ele nos deixou uma obra com mais de 4 mil imagens, em sua maioria publicadas no formato cartão-postal. Os negativos originais ainda não foram encontrados. Assim, para estudar seu legado é necessário recorrer à coleta e organização de itens dispersos, há mais de cem anos, sob a forma de correspondência.

No caso presente, ativemo-nos a um recorte específico: as fotografias realizadas em 1908 e 1909 na então colônia francesa do Daomé. Aos 46 anos, Fortier era à época um fotógrafo experiente. Viajara por grandes extensões da África do Oeste, tendo até visitado a longínqua cidade de Timbuktu, às margens do deserto do Saara, em 1906. Era um profissional autônomo e, além de fotógrafo, editor e pequeno comerciante. Produzia seus cartões-postais na França e vendia-os em sua papelaria, em Dakar, aos turistas de passagem nos navios transatlânticos que faziam escala na cidade e aos europeus que viviam na África.10

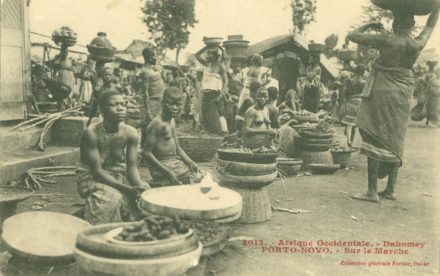

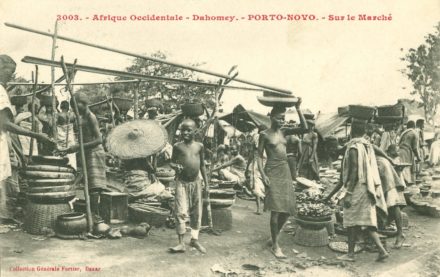

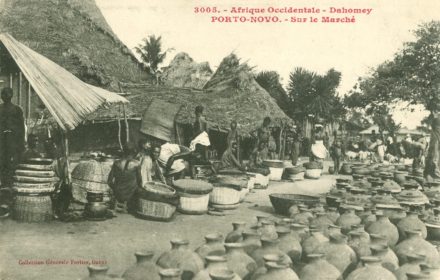

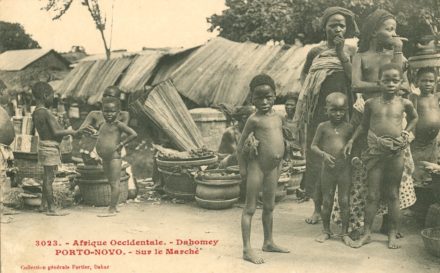

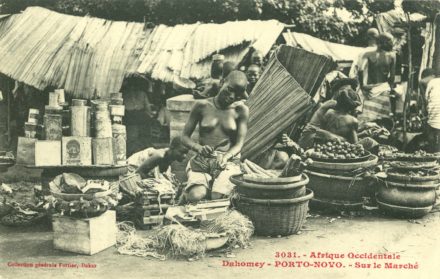

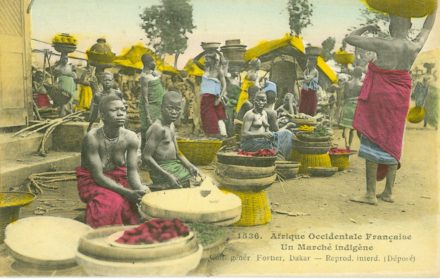

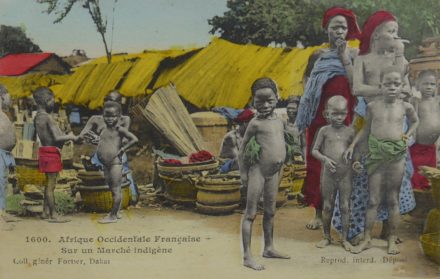

Embora Fortier fosse um forasteiro que passou apenas poucos dias na então colônia do Daomé, suas fotografias – ainda muito pouco estudadas – ajudam a ampliar nosso conhecimento a respeito da história do Benim no início do século xx. É provável que muitas vezes o fotógrafo tenha interferido nas situações retratadas, criando encenações. De fato, sendo detentor de uma tecnologia de ponta, que servia para catalogar e classificar o “outro”, Fortier foi um expoente emblemático da dominação colonial. Em contrapartida, intencionalmente ou não, sua maneira de trabalhar terminou por permitir que expressões da cultura e religiosidade africanas ficassem documentadas, contribuindo para a memória coletiva dos habitantes daquela região. Como veremos, circunstâncias favoráveis permitiram que Fortier fotografasse apresentações importantes de adeptos do culto aos voduns. Ademais, há registros de diversas localidades, como Cotonu, Uidá, Aladá, Abomé e Sakété. Quanto ao cotidiano das populações, o mercado de Porto-Novo foi palmilhado em detalhes, e há diversos registros de embarcações atravessando o lago Nokué (Nɔxwe).

Para que fotografias reproduzidas em cartões-postais possam servir como fontes de pesquisa, é fundamental conhecer os contextos nos quais foram criadas. Uma datação criteriosa é outro pré-requisito. Em nossa pesquisa buscamos reunir todas as imagens produzidas por Fortier na então colônia do Daomé, que totalizam 210 registros primários.11 Elas foram originalmente editadas em quatro séries com numerações diferentes, mas sempre com as legendas impressas com tinta vermelha.12 Na série dedicada aos rituais voduns (nos 1493 a 1532), Fortier publicou, sem ordem cronológica, fotografias de eventos que ocorreram entre 1908 e 1909. Embora apenas meses tenham separado as duas viagens do fotógrafo, elas ocorreram, como veremos, em circunstâncias diversas. Para o pesquisador, preocupado em decifrar os detalhes que levam à compreensão do “texto imagético”, identificar a situação específica na qual um ritual ocorreu é de extrema importância. Além disso, trabalhar com conjuntos de imagens que se referem a um mesmo evento sempre facilita a tarefa do investigador, propiciando a construção de uma visão mais panorâmica do que a análise de registros isolados. Que se saiba, Fortier não deixou anotações que possam auxiliar na reconstituição de sua trajetória profissional. Dessa maneira, é indispensável recorrer a outras fontes da época para acrescentar informações às imagens que ele produziu.

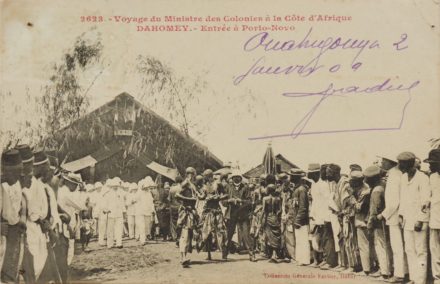

A primeira passagem de Fortier pela então colônia do Daomé ocorreu entre os dias 3 e 7 de maio de 1908. As legendas de mais de 160 cartões-postais editados pelo fotógrafo informam: “Viagem do ministro das Colônias à Costa da África”. De fato, entre 18 de abril e 22 de maio de 1908, Fortier integrou a comitiva oficial que acompanhava o ministro Raphaël Milliès-Lacroix em sua viagem pela costa da África do Oeste, detendo-se, pela ordem, no Senegal, na Costa do Marfim, no Daomé e na Guiné-Conakry. Milliès-Lacroix (1850-1941) foi um político atuante na Terceira República francesa (1870-1940). Era alinhado com a esquerda e militou no Partido Republicano Radical Socialista (PRS), fundado em 1901. Foi senador e, em 1906, no governo Clemenceau, foi designado ministro das Colônias. Milliès-Lacroix, como Clemenceau, era anticlerical e dreyfusard.13

No início do século XX, a França controlava colônias espalhadas por todo o planeta, incluindo a Nova Caledônia, no Pacífico, Madagascar, no Índico, a Guiana, na América do Sul, Martinica, Guadalupe e as Pequenas Antilhas, no Caribe, a Indochina, na Ásia, e a Argélia, no Norte da África. Na África do Oeste, a França administrava cinco colônias: Senegal, Alto-Senegal e Níger (atual Mali), Guiné-Conakry, Costa do Marfim e Daomé (atual Benim). Embora o território da Federação da África do Oeste fosse imenso, raramente era visitado por ministros franceses, e estes, quando lá iam, restringiam-se à sede política, o Senegal. A opção de Milliès-Lacroix por conhecer as outras colônias francesas na região foi, como se pode concluir, uma novidade na rotina do ministério. Por que esse interesse específico? Por que a África, dentre todos os continentes? O que sabemos é que a viagem entusiasmou o ministro, a ponto de ter recebido de Clemenceau o epíteto de “O Negro”.14 Numa entrevista jornalística às vésperas da partida, Milliès-Lacroix explicou que se tratava de uma “viagem de estudos”, para avaliar por si próprio as necessidades e os recursos das colônias francesas da África do Oeste. Enfatizou que recusava qualquer ostentação e agiu de acordo: viajou com uma comitiva mínima, de apenas dois colaboradores, o chefe de gabinete do ministério e um secretário particular. Os recursos para o périplo, pelo menos entre Paris e Dakar, saíram da verba de representação do ministério, a fim de não onerar nem a metrópole nem a colônia. Milliès-Lacroix viajou de trem até Lisboa e lá tomou um navio de carreira, o Amazone, da Compagnie Messageries Maritimes, que se dirigia a Buenos Aires e faria escala em Dakar.15 Conhecemos muito pouco as relações entre Fortier e a administração colonial francesa no Senegal, já que não foram ainda encontrados documentos sobre o tema. Sabemos que, em janeiro de 1908, três meses antes da viagem do ministro, Fortier havia integrado a comitiva que acompanhou o governador-geral da África Ocidental Francesa (AOF), Martial Merlin, numa viagem à então colônia da Guiné. Ele produziu 73 cartões-postais que documentam essa viagem à Guiné.16 Trata-se de uma série pequena e rara, nunca reeditada. Não temos, porém, informações que expliquem que tipo de acordo estabelecera-se entre o fotógrafo e o governo colonial. Fora contratado? Quanto recebeu pelos serviços? Ou tratava-se de uma permuta, com Fortier viajando gratuitamente e, em troca, fornecendo fotografias à administração colonial? Ou, ainda, trabalhava para a imprensa?

É possível que as relações locais de Fortier tenham facilitado a obtenção de seu lugar como membro da comitiva do ministro Milliès-Lacroix, durante abril e maio de 1908. Vivendo em Dakar, não lhe teria sido difícil saber dos preparativos da viagem e candidatar-se como fotógrafo. Garantidos os custos básicos, Fortier só teria a ganhar acumulando novos clichês para seu empreendimento como editor de cartões-postais da África do Oeste. As fotografias feitas durante o périplo com o ministro foram reeditadas por Fortier até o final da década de 1920. Sem os compromissos de “exclusividade” que um contrato formal normalmente acarreta, ele talvez tenha viajado sem remuneração, o que justificaria a ausência de seu nome nos orçamentos oficiais da burocracia francesa. O semanário La Dépêche Coloniale Illustrée publicou, em 15 de agosto de 1908, um número dedicado integralmente à viagem do ministro. Embora as autorias não sejam fornecidas, podemos reconhecer nesse exemplar dezenas de fotografias de Fortier e também de outros fotógrafos, como Pierre Tacher, francês residente em Saint-Louis do Senegal, e F. W. H. Arkhurst, africano akan (da população nzema) que vivia então na Costa do Marfim.17 É de Arkhurst um interessante “instantâneo” que nos permite identificar a câmera fotográfica utilizada por Fortier na ocasião. Ambos fotografaram a passagem do ministro por Grand-Bassam, na Costa do Marfim. Fortier captou, de frente, o momento exato em que a comitiva do ministro atravessava um portal enfeitado com folhas de palmeiras (figura 6). Para fazê-lo, provavelmente atrapalhou o colega Arkhurst, que só conseguiu captar o grupo segundos depois. Na fotografia que atribuímos ao africano, no canto inferior esquerdo, podemos ver Fortier em ação (figura 7).18 Ele carrega, apoiado ao peito, um objeto que é a sua ferramenta de trabalho; corre e olha furtivamente, por debaixo do capacete branco, para o fotógrafo, como se tentasse se desculpar por ocupar a frente da cena. O aparelho utilizado por Fortier parece de difícil manuseio, porém é também robusto, uma necessidade quando se trabalhava nos trópicos.19

Se não temos, por ora, informações que comprovem uma relação formal entre Fortier e o staff colonial no Senegal, recentemente documentos preciosos sobre a viagem de Milliès-Lacroix em 1908 tornaram-se acessíveis aos pesquisadores. Em 2009, o Museu de Borda, em Dax, cidade natal do ministro, no sudoeste da França, planejou uma exposição das cerca de oitenta peças – estatuetas, máscaras, adornos, objetos do cotidiano – trazidas de sua viagem à costa da África e que haviam sido doadas por familiares ao museu em 1966. Para surpresa dos organizadores, com a notícia da preparação da mostra, os descendentes de Milliès-Lacroix decidiram entregar à instituição uma interessante documentação complementar, cuja existência era até então desconhecida: o diário da viagem e dois álbuns de fotografias.20 Um deles, com bela encadernação de couro, havia sido composto por Fortier e reunia 280 reproduções em papel fotográfico. Uma dedicatória documenta a relação pessoal entre o fotógrafo e o ministro. O segundo álbum, organizado pelo próprio Milliès-Lacroix, contém fotografias de qualidade variada, algumas certamente amadoras, feitas por membros da comitiva, e 36 cartões-postais de Fortier, da série Collection Générale, publicada em 1906 e reeditada em 1907. Essa presença significativa de seus cartões-postais no álbum pessoal do ministro é mais um indício da relação próxima entre os dois. Há nesse álbum uma imagem (figura 8) em que reconhecemos mais uma vez o fotógrafo: ele caminha à frente da comitiva e carrega a tiracolo sua câmera.

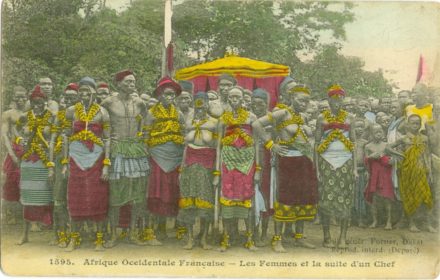

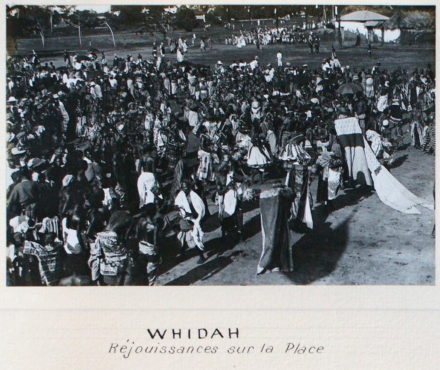

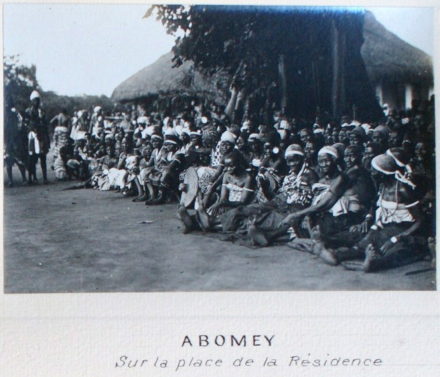

Os relatos escritos e visuais da viagem atestam que Milliès-Lacroix foi recebido com grandes manifestações públicas nas cidades africanas que visitou. Em todos os lugares, as festividades organizadas pelas autoridades coloniais esbanjavam bandeirolas tricolores, arcos do triunfo e outros emblemas franceses. Tais ícones, que decoravam as exibições de música e dança da cultura local, funcionavam também como símbolos do processo de dominação subjacente a essas performances. Não foi diferente na então colônia do Daomé, onde o ministro permaneceu entre os dias 3 e 7 de maio de 1908.

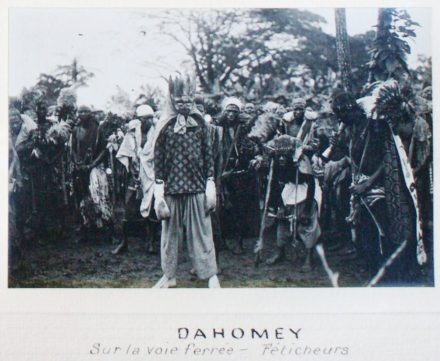

Embora nessa época o islã e o cristianismo já estivessem disseminados na região, a maioria de seus habitantes era adepta do culto aos voduns. Parte dos rituais dessa religião era periodicamente praticada nas praças públicas. Para recepcionar o ministro, ocorreram celebrações nas quais sacerdotes, iniciados e devotos dos voduns se apresentaram. As cerimônias – que, embora encomendadas, guardavam muito de sua originalidade ritual – foram retratadas por Fortier em imagens que acabaram se tornando alguns dos registros fotográficos mais antigos dessas manifestações de que se tem notícia. Como veremos adiante, Fortier fotografou rituais dedicados aos voduns em Uidá, Pahu, Abomé e nas proximidades de Savalú. Isso só foi possível por ser ele membro da comitiva oficial do ministro, o que lhe permitia chegar muito perto das pessoas que dançavam. Uma oportunidade única para um grande fotógrafo. Fortier era sem dúvida excelente profissional, mas seu sucesso lhe garantia apenas uma vida muito modesta, sem meios para viajar sozinho para locais longínquos em busca de novas fotografias. Assim, a iniciativa do ministro “Negro” de visitar as colônias francesas na África do Oeste, somada à agilidade do fotógrafo, resultaram em registros preciosos dos rituais dedicados aos voduns.

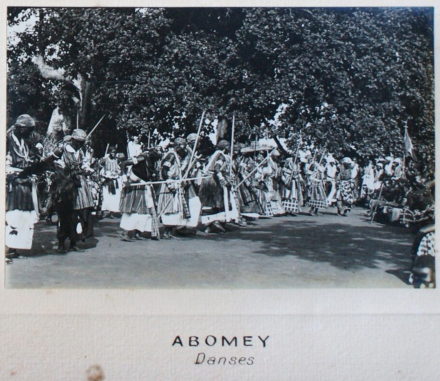

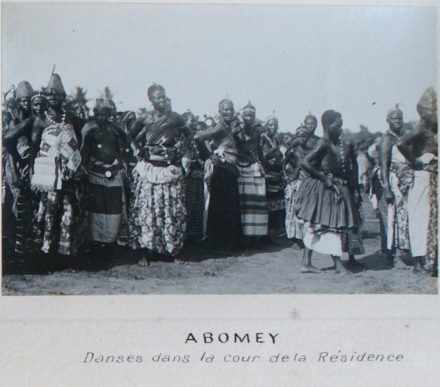

No caso das impactantes imagens produzidas por Fortier em Abomé, o feito se deve a um encontro ainda mais auspicioso: as festividades do dia 5 de maio de 1908 foram organizadas pelo commandant de cercle Auguste Le Herissé, administrador colonial que vivia na cidade desde 1904 e gozava da amizade da elite local descendente da família real deposta.21 Pelo diário de viagem do ministro, temos notícia de que Le Herissé intentava restaurar as ruínas dos antigos palácios de Abomé, para lá fundar um museu histórico, e que colecionava, classificava e catalogava objetos da cultura material do reino do Daomé.22

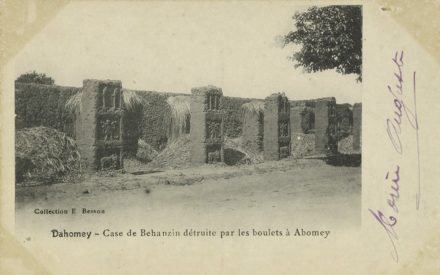

Em novembro de 1892, durante as guerras de penetração francesa, Béhanzin, então soberano do Daomé, decidiu abandonar Abomé e seguir para o norte do reino com a família e parte de seu exército. A resistência prosseguiria até sua rendição, em janeiro de 1894. Antes de deixar a capital, ele incendiara seu palácio e os de seus antecessores, na esperança de evitar a pilhagem das relíquias e dos tesouros reais.23 As coberturas dos prédios, feitas de palha, queimaram, e as estruturas ficaram expostas às intempéries. Nas paredes desses edifícios estavam os famosos baixos-relevos de Abomé, que refaziam, sob a forma de arte, a crônica histórica da dinastia real. Na figura 13, por exemplo, vemos três colunas com baixos-relevos semelhantes. Na parte inferior temos a representação de um búfalo, emblema do rei Guezo, sugerindo tratar-se do palácio desse monarca e não de Béhanzin, como diz a legenda do cartão-postal. Na parte do meio, um guerreiro daomeano carrega o corpo de um cativo nagô, que tinha lhe disparado uma flecha, alusão às guerras entre o Daomé e Oyó.24 Com o domínio colonial francês, os remanescentes da família real de Abomé perderam as fontes de renda e não mais puderam conservar seus imensos palácios. Em 1908, sem recursos para cuidar de todas as construções pelas quais eram responsáveis, eles priorizavam a manutenção das casas-túmulos da realeza.25 Os demais edifícios encontravam-se em ruínas e os baixos-relevos, hoje classificados pela Unesco como patrimônio da humanidade, se deterioravam. Parte das relíquias sagradas, que Béhanzin tentara evitar que caíssem nas mãos dos conquistadores, foi saqueada, levada para a França e incorporada aos acervos de museus. As imensas estátuas zoomórficas dos soberanos Guezo (Gezò, reinou entre 1818 e 1858), Glele (Glɛlɛ̀, reinou de 1858 a 1889) e Béhanzin, por exemplo, foram entregues (“doadas”) pelo general Dodds ao Museu do Trocadéro, futuro Museu do Homem e hoje Museu do Quai Branly. As “lembranças” trazidas para a França pelos membros da expedição que lutou no Daomé tornaram-se também mercadoria muito apreciada no mercado parisiense de “artes tribais”.26

O administrador colonial Le Herissé deve ter feito o possível para agradar o ministro e o governador-geral, de maneira a comprometê-los com o projeto de recuperação dos palácios e criação do Museu Histórico de Abomé. É provável também que a família de Béhanzin o tenha ajudado na tarefa de impressionar as autoridades. De fato, as fotografias feitas por Fortier nas apresentações públicas em Abomé sugerem que membros da família real deposta participaram dos festejos, executando seus rituais. Esse esforço conjunto, no entanto, logrou obter somente o apoio moral das autoridades visitantes.

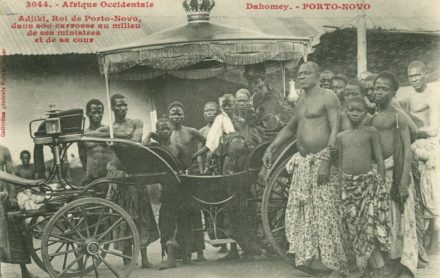

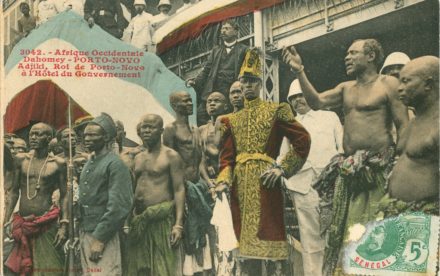

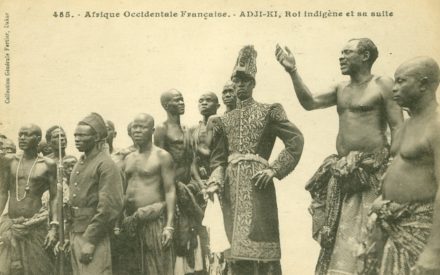

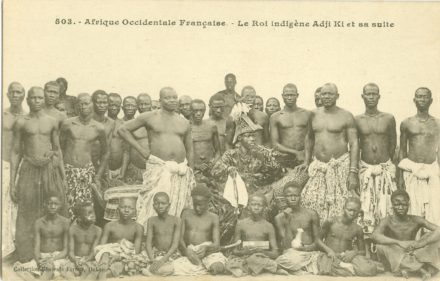

Em 1908, talvez Le Herissé já estivesse escrevendo a obra L’Ancien Royaume du Dahomey: Moeurs, religion, histoire, publicada em 1911, estudo clássico, em grande medida baseado em relatos orais, cujas fontes contestavam textos escritos anteriormente por europeus. Um dos principais interlocutores de Le Herissé foi Agbidinoukoun, irmão do rei Béhanzin.27 Diz-se que o autor era tão versado no fongbé, a língua dos fon, que quando falava os cegos não percebiam que se tratava de um europeu. Esse domínio do idioma lhe teria permitido entrevistar muitos notáveis de Abomé sem a mediação de intérpretes.28 Além da documentação das performances em Uidá, Pahu, Abomé e nas proximidades de Savalú, outros registros curiosos feitos por Fortier em 1908, como veremos adiante, são fotografias de Adjiki, chefe de Porto-Novo, rodeado de sua corte, e de Gigla, rei de Aladá.

Um trecho interessante do diário de viagem de Milliès-Lacroix é o que relata a visita da comitiva ao canteiro de obras da ponte sobre o rio Uemê, a 247 quilômetros da costa. Essa era uma edificação de engenharia estratégica, que deveria assegurar a passagem da ferrovia por cima do rio mais importante da região e facilitar seu prolongamento até a cidade de Savé, permitindo a penetração francesa no interior da colônia. Ao lá chegarem, o ministro e o governador-geral verificaram que os componentes metálicos da ponte pré-fabricada jaziam no solo, e não havia sinal de que o serviço de montagem estivesse para ser feito. Isso ocorreu no dia 6 de maio de 1908.

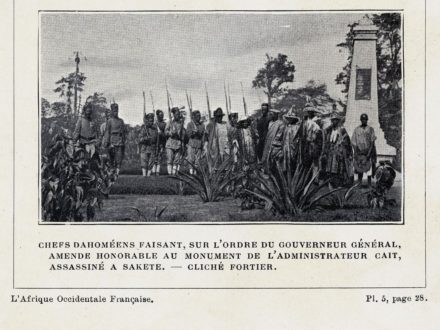

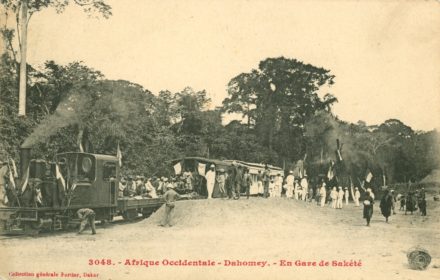

Em março de 1909 o governador-geral William Merlaud-Ponty voltou ao Daomé para inaugurar a ponte, que finalmente ficara pronta.29 Fortier acompanhou-o e teve a oportunidade de fotografar mais uma vez Porto-Novo, Sakété e Abomé. São da viagem de 1909 a bela série de imagens do mercado de Porto-Novo, as das embarcações no lago Nokué e dos chefes Adjiki e Odekoulé, além da série com as danças voduns nas imediações do palácio de Béhanzin. Adjiki, chefe superior de Porto-Novo, filho e sucessor de Toffa,30 já havia sido fotografado por Fortier em 1908. Em 1909 foi novamente retratado, agora em sua carruagem e cercado pelos altos dignitários da corte. Odekoulé, rei de Sakété, como veremos, foi obrigado pelo governador-geral a prestar homenagem aos franceses mortos numa revolta em 1905. A cerimônia foi registrada por Fortier.

Um relatório administrativo sobre o mês de março de 1909, escrito em Abomé, nos informa a respeito da passagem da comitiva do governador-geral pela cidade.31 A visita foi curta: acompanhado de uma comitiva de dezessete pessoas, William Merlaud-Ponty chegou em Abomé no dia 21 de março, à noite, e partiu no dia seguinte. Lá recebeu em audiências os funcionários locais e também Alpha-Yaya, ex-rei do Labé, na Guiné, que vivia no exílio por ordem dos franceses.32 Visitou depois o ambulatório em construção e a escola. No espaço público chamado Simbodji (síngbójí, ou casa de dois andares), situado defronte ao grande palácio de Abomé, onde residira Béhanzin durante seu reinado, Ponty foi homenageado com performances de adeptos da religião dos voduns. Nesse mesmo relatório encontramos, mais uma vez, referências ao projeto de construção de um museu histórico em Abomé.

Em suas duas estadias no Daomé, Fortier foi ao mesmo tempo repórter dos périplos das autoridades coloniais (acompanhando o ministro Milliès-Lacroix e o gover-nador-geral William Merlaud-Ponty) e documentarista não intencional (como nas séries das danças voduns e do mercado de Porto-Novo, por exemplo). Seu olhar múltiplo e complementar fica evidente ao contemplarmos o conjunto das fotografias – mais de duas centenas – publicado nos cartões-postais que retratam o Daomé em 1908 e 1909.

2. COLONIALISMO FRANCÊS E RESISTÊNCIA AFRICANA

Como já foi dito, a expansão colonial europeia na África do Oeste ganhou impulso na segunda metade do século xix. Desde 1840 a companhia dos irmãos Régis, de Marselha, ocupava o forte francês de Uidá, transformado em feitoria comercial. Embora houvesse suspeitas de seu envolvimento inicial no tráfico de pessoas escravizadas, a casa Régis e outras, como Cyprien Fabre, foram investindo cada vez mais no azeite da polpa do dendê e em suas nozes, mercadorias do chamado “comércio lícito”, cujos ciclos de cultivo e processamento tinham sido, até então, controlados pelos africanos. O azeite interessava cada vez mais ao comércio europeu. As máquinas da Segunda Revolução Industrial precisavam de lubrificantes, os operários haviam se acostumado a comer margarina, e tais produtos eram fabricados com derivados do dendê, cujo óleo era também a base para a manufatura do famoso sabão de Marselha.33 Para otimizar a exportação dessa matéria-prima era necessário garantir portos de embarque seguros, e vários tratados franco-daomeanos foram orientados no sentido de obter vantagens comerciais no litoral.

Aos motivos econômicos somavam-se outros de caráter político, que estimularam, igualmente, a conquista territorial. A derrota para a Alemanha (Prússia) em 1870 deixara os franceses ansiosos por marcar presença em outras regiões. No caso específico do que veio a ser a colônia do Daomé, os antigos entrepostos e protetorados franceses na costa estavam espremidos entre o Togo alemão e a colônia britânica de Lagos. Empenhada em assegurar a sua parte junto às outras potências, a França almejou criar a ligação entre a saída para o mar e suas vastas possessões mais ao norte, por onde passava o rio Níger. A penetração francesa para o interior do hoje Benim se deu a partir de Cotonu e Porto-Novo no ano de 1892.

Novas tecnologias, não apenas bélicas, garantiam a supremacia europeia. A engenharia do aço, por exemplo, permitiu a construção do píer de Cotonu, o que veio a assegurar o desembarque das tropas do líder da conquista francesa, o coronel Dodds, alçado a general após a tomada de Abomé. Havia uma barreira natural que deixava os europeus à mercê dos africanos: ondas imensas agitavam a barra infestada de tubarões, tornando embarques e desembarques muito lentos, perigosos e custosos. A barra só era transposta por exímios remadores.34 Como previra Béhanzin, a construção do píer de Cotonu indicava que a conquista colonial estava próxima. Depois de uma resistência aguerrida e três anos de guerras, o reino do Daomé sucumbiu definitivamente com a rendição de Béhanzin, em janeiro de 1894.

A dominação colonial instaurada e mantida pela força militar implicou uma transformação dramática no Daomé e nas sociedades sob sua esfera de influência, uma população que, na virada do século XX, somava em torno de 500 mil indivíduos.35 A implementação da “estrutura colonial” comportou a ocupação territorial e mudanças sistêmicas, sem precedentes, na esfera do político, do econômico e do cultural. Uma das primeiras medidas no âmbito político, como já vimos, foi a deposição do rei Béhanzin (figura 2) e sua deportação para a Martinica, junto com quatro de suas esposas, três filhas e um filho, recebendo uma pensão que foi reduzida pelo governo francês de forma progressiva e humilhante. Impedido de retornar ao Daomé, Béhanzin acabou transferido para a Argélia em 1906, onde faleceu e foi sepultado. Apesar dos pedidos de familiares, somente em 1928 o governo francês permitiu que suas cinzas regressassem ao Daomé.

Após a rendição de Béhanzin em janeiro de 1894, os franceses entronizaram o príncipe Gucini, de forma protocolar, como rei Agoli-Agbo (Agoliágbò). Sua chegada ao poder resultou, segundo alguns, de uma traição e, segundo outros, de um acordo prévio com seu irmão Béhanzin.36 Seja como for, apesar da aparente tentativa francesa de preservar a instituição monárquica, o general Dodds, principal arquiteto da política colonial, tomou a medida de dividir o reino do Daomé em dois, e na parte sul foi recriado o antigo reino de Aladá (conquistado pelo Daomé em 1724), que passou a ser um protetorado da França. A intenção explícita do general Dodds foi enfraquecer politicamente o que restava do Daomé, onde Agoli-Agbo tornara-se rei sob os auspícios da França. Nessa conjuntura, a estratégia francesa de governabilidade passava por manter ou reinstaurar monarquias autóctones, para controlar, através delas, as populações locais. Isso ocorreu, como veremos adiante, nas localidades de Aladá, Sakété e Porto-Novo. Essa seria uma forma de governo colonial “indireto”, normalmente associado às colônias inglesas, com a qual a França flertou naquele primeiro momento. Aos poucos, porém, o sistema se mostrou inadequado para a região e diversos processos de resistência se produziram.

A falta de recursos do novo rei Agoli-Agbo e a concorrência dos chefes locais, nomeados pelos franceses, frustraram sua ambição de recuperar o poder dos antigos soberanos do Daomé.37 Ele começou então a conspirar contra os colonizadores, exigindo a cumplicidade dos seus súditos, “dando-lhes um fetiche para fazê-los jurar que não iriam contar nada aos brancos”.38 Em certa ocasião, teria enviado a Savalú um “feiticeiro”, chamado Boko (talvez um bokono/bokɔ́nɔ̀, isto é, um adivinho), para preparar uns “gris-gris destinados a fazer morrer todos os brancos de Abomé”.39 Agoli-Agbo acabou destituído e exilado no Gabão em 1900. A monarquia foi então suprimida de vez e a aristocracia daomeana, os clãs ahovi (axɔ́ví), com o palácio real vazio e a emergência de linhagens plebeias (anato), viu minguar seu prestígio social.

Os franceses terminaram por substituir o governo colonial “indireto” por formas de governo “direto”, com a instauração de novas unidades político-territoriais (“círculos”, “subdivisões”, “cantões”) e uma estrutura administrativa altamente hierarquizada, ocupada quase exclusivamente por funcionários brancos. No topo figurava o governador da colônia e, embaixo dele, os comandantes de círculo que, por sua vez, supervisionavam os administradores das subdivisões. Estas comportavam vários cantões ou municípios, incluindo várias aldeias. Os administradores nomeavam os “chefes de cantão” e os “chefes de aldeia” entre a população autóctone. Esses chefes locais, desprovidos de autoridade, ficavam presos num delicado exercício de mediação entre interesses amiúde conflitantes. Eram, por exemplo, responsáveis pela coleta de impostos e pelo recrutamento de homens para o exército e os trabalhos públicos (leia-se trabalhos forçados).

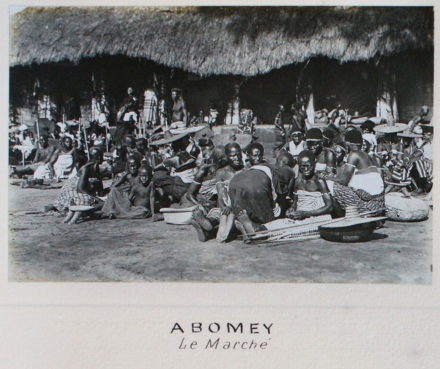

Mas a transformação econômica imposta pela colonização ia além desses fenômenos já bastante dramáticos. As atividades agrícolas de subsistência e o sistema mercantil tradicional, que conectava mercados locais com rotas comerciais inter-regionais de longa distância, foram aos poucos sofrendo a pressão de uma economia monetarizada, orientada para a exportação, e um modo de produção capitalista. Essa mudança para uma lógica de mercado foi processual e paulatina e, segundo Patrick Manning, só teria atingido sua completude na década de 1930.40 Ademais, inovações tecnológicas como o píer em Cotonu, a ferrovia e o telégrafo aceleraram a abertura da colônia para o exterior e a globalização.

Dentre os negociantes europeus estabelecidos na região destacavam-se, até a Primeira Guerra Mundial, os alemães e os franceses de Marselha. A mais importante transação comercial envolvia, após o fim do tráfico humano, a troca de nozes e azeite de dendê por destilados, principalmente o “anizado”. Os mesmos tonéis que iam para a Europa repletos de azeite de dendê voltavam cheios de bebida alcoólica.41 Como na época do tráfico, havia outros itens na pauta das importações, entre eles tecidos, armas e pólvora, mas o álcool sobressaía. A maioria dos tecidos importados vinha de Manchester, que conseguia produzir estampas coloridas de qualidade inferior, vendidas a preços acessíveis. Quanto aos destilados, as casas comerciais de Hamburgo dominavam o mercado.42

Ao conquistarem o Daomé, os franceses iniciaram os levantamentos topográficos que permitiriam a construção da ferrovia para o interior. Tradicionalmente, a depender dos fatores geográficos ao longo da rota escolhida, o transporte das mercadorias entre o interior e o litoral era feito ou por canoas, em rios e lagoas, ou por carregadores, que levavam a carga à cabeça, ou ainda pelos “roladores de tonéis” (rouleurs de ponchons), especialistas em conduzir os recipientes que continham azeite de dendê ou destilados. Os comerciantes europeus dependiam totalmente dos trabalhadores africanos, já que animais de montaria ou de carga, como cavalos e jumentos, não resistiam ao clima local. Arregimentar carregadores era uma tarefa difícil, e muitos eram recrutados à força, função que, como já dissemos, cabia aos chefes africanos submetidos aos franceses. As pessoas da elite – os chefes locais e todos os europeus – percorriam a região recostados em redes penduradas numa haste de madeira, cujas extremidades equilibravam-se na cabeça de um par de homens africanos, caminhando um atrás do outro.43

A construção da estrada de ferro parecia ser a solução para todas as necessidades dos europeus no Daomé. O empreendimento, privado no início e depois encampado pela administração francesa, logo se tornou um dos escândalos das concessões coloniais e da especulação financeira na bolsa de Paris no início do século xx. O ministro das Colônias contratou a construção e a exploração da estrada de ferro com uma empresa sediada em Marselha e representada por um certo sr. Borelli, que em troca receberia, além de subvenções, cerca de 100 mil hectares de terras nas margens da ferrovia, entre Cotonu e Abomé, ou seja, em áreas férteis e populosas, já exploradas pelos agricultores daomeanos. O fato de as terras não serem cercadas fazia alguns europeus pensarem que eram “terra de ninguém”, embora os daomeanos soubessem a quem pertencia cada um dos dendezeiros produtivos.44 Os trabalhos de assentamento dos trilhos iniciaram-se em 1900. No final de 1902, comerciantes africanos, agudás e europeus se aliaram a 9 mil agricultores daomeanos para exigir que o governo da colônia impedisse a cessão das terras à companhia da estrada de ferro do Daomé. De fato, a expropriação não ocorreu e o governo colonial terminou encampando a empresa ferroviária. A empreitada, porém, foi bancada, na sua totalidade, por fundos públicos obtidos de taxas recolhidas no próprio Daomé.45 A mão de obra reunida para o empreendimento envolveu não apenas homens, mas também mulheres e crianças. Os homens precisavam ficar nos canteiros de obras, que empregavam cada um mais de mil trabalhadores. Para não desfalcá-los, mulheres foram convocadas a carregar areia. Nos acampamentos masculinos, também a alimentação era fornecida pelas moças do local. Já as crianças eram encarregadas de transportar água para os trabalhadores braçais.46 A capacidade da engenharia francesa de superar obstáculos naturais impressionava os africanos: das lagoas, muitas delas sagradas para a população local, à “Lama”, a enorme depressão pantanosa que se estende entre Aladá e Abomé, todo tipo de terreno era aplainado para receber os trilhos da estrada de ferro.

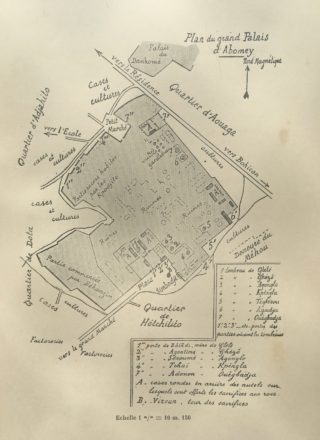

Em 1905 já tinham sido construídos os 143 quilômetros entre Cotonu e a aldeia de Dan, ao norte de Abomé. Em 1907, como foi dito, os trilhos chegaram ao rio Uemê, a 247 quilômetros da costa. O destino final dessa parte do projeto, a cidade de Savé, que ficava no quilômetro 261, só seria alcançado em 1911. Uma segunda ferrovia foi construída, entre 1904 e 1908, conectando Porto-Novo e Saketé, chegando a Pobé, mais ao norte, em 1913 (ver mapa infra). O eixo ferroviário que conectava Cotonu e Savé teve grande impacto no sistema de comércio inter-regional pré-existente, favorecendo a criação de novos mercados locais nas estações, como Bohicon ou Aguagon, mas também fazendo desaparecer outros mercados mais afastados. As duas principais rotas comerciais, que ligavam as regiões interioranas do norte com o litoral, também foram afetadas. Por exemplo, na primeira delas, que conectava Grande Popo e Djogou, seguindo a fronteira ocidental da colônia, o comércio de sal experimentou um sério declínio quando a ferrovia chegou na região de Abomé, oferecendo um caminho alternativo. Já o comércio da rota oriental, que corria de Paraku até Badagri e Lagos, na vizinha colônia inglesa, começou a ser reorientado para Cotonu. Como consequência dessa mudança, os criadores de gado, que antes não se beneficiavam da ferrovia, também deslocaram a transumância para Porto-Novo e Cotonu. Ali, mesmo caro, o trem podia baratear o custo do transporte do milho, favorecendo a exportação e estimulando a produção. Contudo, a estrada de ferro não afetou o preço nem aumentou quantidade de azeite ou nozes de dendê que chegavam ao litoral. Patrick Manning explica que, como esses produtos continuavam a ser os principais na pauta de exportação do Daomé, a ferrovia ficou “condenada a um relativo fracasso”, embora constituisse uma peça chave para que o setor mercantil tradicional fosse progressivamente absorvido no modo de produção capitalista.47

A essas transformações políticas e econômicas devemos acrescentar ainda mudanças de tipo cultural, que acabaram por ter um impacto mais duradouro e pernicioso na população local. Embora a alfabetização estivesse limitada a uma minoria de africanos, os chamados “evoluídos”, o aprendizado da língua francesa e da história da França, e a disciplinarização do corpo pelos hábitos europeus, conformaram o padrão educativo das futuras elites. O ensino ocidentalizado era complementado pela conversão ao cristianismo, pois a maioria das escolas estava sob o controle dos padres das missões católicas. Essa colonização das mentes e dos corpos era ainda reforçada pelo uso, no espaço público, de toda uma série de símbolos, bandeiras e hinos, e de cerimônias comemorativas – como a festa nacional francesa, celebrada em todas as subdivisões da colônia em 14 de julho –, que acabavam por impregnar o imaginário da população local com referências de uma cultura estrangeira. A situação colonial foi, assim, um processo histórico de mudança radical que as fotografias de Fortier conseguem capturar de forma exemplar.

Contudo, esse processo de dominação não ocorreu sem enfrentar as forças de resistência. Os daomeanos não aceitaram sempre de forma passiva a imposição da autoridade estrangeira. Já mencionamos as atitudes subversivas, apelando a recursos espirituais, do rei Agoli-Agbo. Sob a vigilância desconfiada das autoridades francesas, os rituais periódicos em honra aos antepassados da realeza – o culto aos Nesuhue (Nɛ̀súxwé) – também continuaram a ser celebrados. Esse espaço da devoção aos voduns, codificado num idioma que escapava ao entendimento dos colonizadores, permitia a ativação da memória local e formas simbólicas de contestação à dominação política. Assim, o campo religioso, que podia aparecer ao europeu como uma forma de alienação ou folclore, funcionava para o daomeano como um espaço de afirmação nacional.

Além dessa resistência de “baixa intensidade”, houve em outras regiões atitudes mais conflituosas. A oeste, na fronteira com a colônia alemã do Togo, no território dos adjas (ajă) e dos houés, onde se localizava o antigo reino de Tado (Tádò), ocorreram sérios confrontos, e o seu rei, Pohizon (Kpoyizu), acabou, como Agoli-Agbo, exilado no Gabão em 1900.48 Ao norte de Porto-Novo, na região dos holis ou holi-idjes, houve uma ferrenha resistência à penetração francesa, que perdurou de 1905 a 1910, antes de ser sufocada em 1911.49 Isso demonstra que, embora a administração colonial tendesse a enfatizar a tranquilidade da colônia, o andamento positivo dos trabalhos de coleta de impostos e o recrutamento forçado de jovens para o trabalho na construção da ferrovia, os processos de contestação foram contínuos. De fato, no mês de maio de 1908, coincidindo com a visita do ministro das Colônias, marcada por um espírito geral de festejos públicos, tinham sido liberados da prisão os chefes de uma revolta, eclodida no ano anterior, contra um decreto que impunha novos impostos.50 Já em Abomé, na mesma ocasião, havia calma política, e o administrador escrevia: “Os ‘fons’ [são] maleáveis, disciplinados, trabalhadores; os ‘príncipes’, geralmente preguiçosos e intrigantes. Os chefes continuam a ser auxiliares preciosos para o Residente [Le Herissé], e as recompensas oferecidas pelo ministro das Colônias estimularam seu zelo, ao mesmo tempo que satisfizeram seu amor-próprio”.51

3. A IMAGEM EM PRIMEIRO PLANO: DOCUMENTOS VISUAIS COMENTADOS

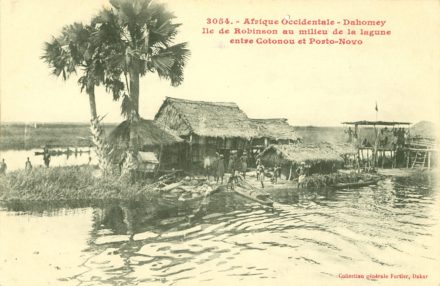

COTONU

Originalmente um povoado de pescadores, o porto marítimo de Cotonu (Kútɔ́nú), ao sul do lago Nokué, foi aberto por Guezo, rei do Daomé, por volta de 1840, após o início da repressão britânica ao tráfico negreiro. Reza a tradição que foi o traficante brasileiro Francisco Félix de Souza quem sugeriu a Guezo o local para a construção do porto, menos visado do que Uidá, até então o local de partida dos navios que cruzavam o Atlântico. Apesar da origem como local de contrabando, Cotonu chegaria a ser o maior porto da região, graças à emergência do já referido “comércio lícito”, o do azeite e das nozes de dendê, que veio a substituir o tráfico humano. As áreas mais produtivas, ao norte de Porto-Novo e nas redondezas do lago Nokué, eram ligadas ao porto por canoas. Apenas uma pequena faixa de areia separava o lago do mar. Até a instalação dos franceses no local, no final do século xix, as transações comerciais em Cotonu eram controladas por famílias de agudás.52 No âmbito das disputas com alemães e britânicos por zonas de influência na África do Oeste, e após a anexação de Lagos pelos segundos, em 1861, a França decidiu concentrar esforços na ocupação de Cotonu. Na década de 1860, durante o reino de Glele, três embaixadas francesas negociaram com as autoridades do Daomé a “cessão” de Cotonu mediante o pagamento de anuidades. Europeus e africanos entenderam de forma diferente o pacto: do ponto de vista de Glele, o que havia sido acordado era apenas a permissão para a construção de um posto de comércio. Em 1883 a França declarou o protetorado sobre Porto-Novo, e dois anos depois ocupou Cotonu. Em 1890, após divergências pela prerrogativa de cobrar os impostos sobre as mercadorias que circulavam no porto, aconteceu o primeiro conflito armado entre o reino do Daomé, que intentou invadir Cotonu, e a França. Na mesma época, Béhanzin assumiu o controle do reino, sucedendo Glele, seu pai, morto em 1889.

Sem conseguir expulsar os franceses de Cotonu à força, Béhanzin teve que negociar. Mais uma vez não houve consenso na interpretação dos termos do novo acordo, que continuava prevendo um pagamento anual ao Daomé. O reino entendia a prestação como um tributo, o que significava que sua soberania não estava em causa; os franceses enxergavam as parcelas como uma compensação pela rendição. Cabe lembrar que os franceses já estavam instalados, por meio de um acordo de protetorado, no vizinho reino de Porto-Novo, tradicional rival do Daomé. A disputa pelo controle de Cotonu oferecia aos franceses uma estratégia para legitimar sua expansão, projeto que tentava também neutralizar a influência britânica na região.53 Assim, o tratado de Cotonu de 1890 significou apenas uma trégua antes do embate final, que se iniciaria dois anos depois. Nesse intervalo, Béhanzin dedicou-se a comprar armas e munições dos alemães estabelecidos no Togo, que entregavam as mercadorias em Uidá. Os franceses, por seu lado, construíram o píer em Cotonu e estudaram o terreno, decidindo que a invasão do reino do Daomé se daria pela penetração por via fluvial, subindo o Uemê a partir de Porto-Novo.54 Segundo Robin Law, na raiz do interesse da França por Cotonu estava o fato de esse porto, já a partir da metade do século xix, ser mais atraente para as casas comerciais europeias do que o de Uidá, a oeste dali. Por outro lado, a presença da administração francesa na cidade foi um forte atrativo para que novos empreendimentos lá se instalassem.55 A construção do píer, que começou a operar em 1893, apenas acelerou um processo em curso havia tempos. Em 1900, a estrada de ferro partindo de Cotonu para o norte foi inaugurada, tornando irreversível a concentração econômica na cidade.

As fotografias feitas por Fortier em Cotonu, no dia 3 de maio de 1908, documentam o espaço urbano que se formava. Dois cartões-postais retratam a chegada do ministro das Colônias Milliès-Lacroix e o sistema de embarque e desembarque, por meio de guindaste, que içava os passageiros até o píer. Como vimos, a barra, com fortes ondas e infestada de tubarões, tornava arriscada a passagem dos navios para a praia. O píer, com trezentos metros de comprimento, ultrapassava a barra e recebia os passageiros e as cargas na sua ponta mais distante, onde ficavam a grua e os balancinhos. Na figura 20 vemos, no primeiro plano, um bote com nove laptots (marinheiros africanos) uniformizados e quatro oficiais, atracando numa boia junto ao píer. As pás dos remos utilizados são recortadas. Ondulações do mar, à esquerda, indicam que o píer terminava onde as vagas começavam a se formar. Mais ao fundo da imagem, outra embarcação, motorizada, se dirige ao navio ancorado ao largo. Trata-se do Chasseloup-Laubat, um cruzador da Marinha francesa que ficava estacionado em Dakar e que levou o ministro no circuito pela costa africana. A perspectiva do registro indica que Fortier fotografava já de cima do píer.

É de lá também que ele focaliza a cena que vemos na figura 21: o ministro e mais três europeus sendo içados num balancinho. Milliès-Lacroix chegou a Cotonu acompanhado do governador-geral da África do Oeste, William Merlaud-Ponty. De lá, o então governador da colônia do Daomé, Edmond Gaudart, passou a acompanhar o grupo.

Embora trilhos Decauville, de bitola estreita, servissem para deslocar mercadorias ao longo dos trezentos metros do pontilhão, Milliès-Lacroix atravessou-o carregado por homens. Na figura 23 a comitiva aparece recostada em redes cobertas por toldos de tecido decorado e carregadas na cabeça de africanos. Esse meio de locomoção, que expressa de forma tão nítida a relação hierárquica entre colonizadores e autóctones, foi utilizado em diversos momentos da viagem do ministro pelo Daomé. Os carregadores de rede, chamados hamacaires pelos franceses, estão uniformizados – cada dupla usa um mesmo modelo de pano amarrado na cintura. Eles portam uma braçadeira de identificação. O carregador mais à esquerda da imagem tem na cabeça um acessório para mitigar o peso da haste. Todos estão descalços. O último homem à esquerda é um tirailleur sénégalais, membro do exército colonial, e está calçado com uma sandália. Alguns tirailleurs acompanharam a comitiva durante todo o périplo, enquanto as tropas de cada colônia se revezavam nos locais visitados. Embora o ministro viajasse com apenas dois assessores, a comitiva era integrada também pelas autoridades locais.

Como dissemos, Cotonu era o ponto de partida da estrada de ferro em direção ao norte da colônia. De Pahu, uma ramificação a oeste levava até Uidá. Assim, os trajetos mais longos feitos pela comitiva do ministro foram realizados por trem. Na figura 26 vemos a estação ferroviária coberta de telhas de cerâmica e com uma varanda no alto, provavelmente com acesso permitido apenas aos europeus. Três lampiões a gás serviam a plataforma. Fortier fotografou de dentro de um vagão do trem. Em primeiro plano vemos muitos africanos, e suas vestimentas nos informam sobre a sociedade de Cotonu naquele momento. A maioria dos presentes à cena são homens. Vestimentas e chapéus de diferentes tipos são de fabricação local ou de origem europeia. Alguns retratados usam sapatos, outros não. À esquerda, um homem vestido com um fraque e usando uma cartola segura uma bengala. Em 1908 a ferrovia já havia alcançado Aguagon, no país Mahi (Maxí), a mais de duzentos quilômetros da costa. Outro trecho ia de Porto-Novo a Sakété (ver figura 27).

PAHU

Em Pahu, localizada a oeste de Cotonu, a linha férrea principal dobrava para o norte, enquanto uma ramificação levava até Uidá, quinze quilômetros adiante. Robin Law explica que Pahu teria se formado a partir de Uidá, na época da transição do comércio de escravos para o de derivados do dendê. A área seria propícia para o cultivo intensivo do dendezeiro. O diário do ministro, que não menciona a parada em Pahu, informa que no mesmo dia da chegada a Cotonu, logo de tarde, a comitiva partiu de trem para Uidá, e faz também referência à travessia de “uma região muito interessante – plantações de palmeiras e pântanos. Lagoas e terras cultivadas – milho”.56 Reunindo informações das legendas dos postais de Fortier e agrupamentos de fotografias no álbum ofertado por ele ao ministro, podemos identificar quatro imagens de grupos de pessoas que provavelmente foram captadas em Pahu.

Na figura 30 vemos um casal em pé. Ambos portam panos amarrados na cintura à moda local. No chão está uma banqueta circular de três pés, esculpida numa única peça de madeira (kataklɛ̀). No passado, esse tipo de assento era utilizado como trono na coroação do rei do Daomé, tornando-se uma insígnia de poder.57 Um grupo de pessoas está sentado, como que aguardando seu momento de apresentar-se. À direita vemos um tambor, chamado kpezìn, cuja caixa de ressonância é uma jarra de cerâmica, de pescoço alongado e base esférica, revestida de palha trançada ou vime. Esse tambor acompanha a orquestra nas cerimônias fúnebres (zɛnlì), mas também nas músicas recreativas e outras celebrações.58 A figura 31 registra um grupo masculino de dançarinos. Eles têm as canelas cobertas com fibras de ráfia, um acessório usado nas atuações para potencializar os movimentos do corpo e camuflar pequenos sinos, que soavam durante a dança. À esquerda, no chão, vemos três tambores. O menor parece ser do tipo kpezìn, e o maior, segundo informações colhidas em Abomé, seria do tipo lenhun (lɛ̀nhun).59 Alguns dos dançarinos utilizam o que parece ser uma espécie de leque circular.

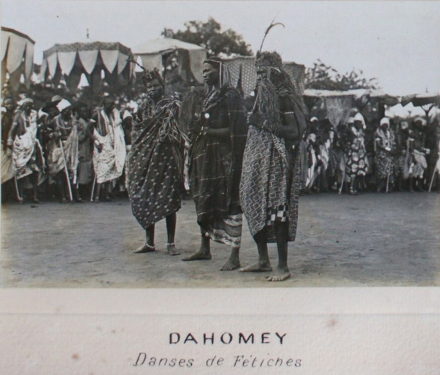

Na figura 32 vemos uma apresentação do que poderia ser um Zangbetó (Zàngbètɔ́), literalmente o “caçador da noite”, às vezes também chamado “guardião da noite”. Os voduns Zangbetó agregam à sua volta sociedades secretas masculinas, que atuam nos bairros e nas aldeias como força policial, vigiando os caminhos e protegendo a coletividade de ladrões ou inimigos. Acredita-se que sua indumentária, feita com fibras de ráfia, é movida por uma força invisível não humana. Outra possibilidade é que a figura fosse a manifestação do vodum Sò Bragada, associado ao trovão, e nesse caso a máscara, de madeira e com chifres, seria a de um carneiro, emblema desse vodum. Por trás da entidade, vemos a bandeira tricolor francesa, enquanto os três homens à esquerda, uniformizados porém descalços, poderiam fazer parte da comitiva colonial, talvez como marinheiros remadores.

Cabe notar, na legenda do cartão-postal, a palavra “féticheur” (fetichista ou feiticeiro), talvez utilizada por Fortier para descrever a figura mascarada, mas que, a rigor, descreveria o indivíduo no canto direito da imagem, responsável pelos cuidados dispensados ao vodum, o vodunon (vodúnnɔ́), literalmente o “dono”, “proprietário” ou “zelador” do vodum. O termo “fetiche”, derivado do português “feitiço”, começou a ser utilizado pelos norte-europeus na Costa da Mina no século XVII, designando objetos de culto e deuses africanos. Da palavra “fetiche” derivou, no século XVIII, o termo “fetichismo”, que no entender dos filósofos iluministas designava o estágio primeiro e mais simples da evolução religiosa humana. Segundo eles, o fetichismo consistia na atribuição de valor social e personalidade a objetos materiais arbitrários e, enquanto tal, estava associado a noções de superstição, irracionalidade, exploração e charlatanismo. No século XIX, a antropologia evolucionista e o colonialismo europeu continuaram a reiterar esses estereótipos simplificadores no imaginário ocidental, assim representando, de forma distorcida e preconceituosa, a religiosidade africana e, de modo geral, a ideia de África. Fortier, apesar de seus anos de convívio com as sociedades locais, não escapava às convenções eurocêntricas dos colonizadores.

Na figura 33 vemos, em primeiro plano, outra figura mascarada. Como as manifestações dos egunguns, os ancestrais iorubás, ela esconde as mãos e os pés, pois acredita-se que esteja animada por um vodum ou força invisível. A máscara está rodeada por um grupo de adeptos dos chamados “voduns das árvores” ou atinmévodun (atinmɛ́vodún), literalmente “vodum dentro da árvore”. A religião vodum é famosa por sua veneração às árvores, concebidas como entidades espirituais às quais se atribuem vários poderes, protetores e terapêuticos, entre outros. Durante os cortejos públicos, os sacerdotes dos “voduns das árvores” carregam nas costas os atchiná (aciná), um tronco de madeira enfeitado com penas e tiras de pano colorido, conforme se vê em primeiro plano, no canto direito da imagem. Esses objetos são considerados os “assentos” ou moradas dos voduns. Entidades pertencentes a essa categoria, como Lŏkò, Agasú, Bosíkpɔ́n, Măsɛ̀ etc., também recebem o nome genêrico de hunvé (hunvɛ, deus vermelho). Hoje em dia a performance conjunta de figuras mascaradas com os “deuses das árvores” não é usual.

UIDÁ

Uidá ou Glehué (Glexwé), literalmente “a casa da roça”, foi, no início, a residência campestre dos habitantes de Savi (Saxé), a capital do reino Huedá. É provável que tenha sido fundada pelos autóctones hulas (xwlá), pescadores nas regiões lacustres paralelas ao litoral, aos quais teriam se juntado grupos huedás, vindos do leste. Os primeiros europeus que lá desembarcaram, por volta de 1580, eram portugueses. Os huedás estavam na época sob o domínio do reino de Aladá. Por volta de 1670, porém, instigado pelo lucrativo comércio marítimo, particularmente pelo tráfico de escravos, o reino Huedá libertou-se à força do jugo de Aladá. Depois disso, a vila de Uidá se transformou num dos principais entrepostos do comércio transatlântico.

Seguindo a iniciativa dos franceses e dos ingleses, que lá haviam construído entrepostos-fortalezas como forma de promover suas empreitadas mercantis, os portugueses levantaram, em 1721, o forte de São João Baptista de Ajudá, cuja sede administrativa ficava no Brasil, na cidade de Salvador, Bahia. A prosperidade do reino Huedá despertou a cobiça do emergente e poderoso reino interiorano do Daomé, que, em 1727, conquistou Savi, e depois Uidá. Esta passou a ser o principal porto do reino do Daomé para a exportação de africanos escravizados.

Calcula-se que, entre 1670 e 1860, 1 milhão de pessoas tenham partido de Uidá para as Américas. A maioria delas veio para o Brasil, e mais especificamente para a Bahia.60 A cidade funcionava como um entreposto fundamental para as transações entre os europeus e os reinos africanos, fornecedores de escravos. Além de intermediar a compra e venda de pessoas, Uidá fornecia lenha, animais de criação e água para a longa viagem marítima. Conforme explica Robin Law, esses povos do litoral atuavam como “comunidades de intermediação”, promovendo a “transmissão de influências culturais e, no longo prazo, mediando a acomodação das sociedades africanas ao domínio político e econômico europeu […]. Uidá tornou-se muito mais importante sob o controle daomeano, não somente como centro comercial, mas também por ter se convertido em sede da administração provincial”.61 Com efeito, no início do século xix, Uidá era a base da vibrante comunidade mercantil que incluía, entre outros, comerciantes portugueses e brasileiros. Entre os últimos estava o baiano Francisco Félix de Souza, que, de escrivão da fortaleza portuguesa de São João Baptista de Ajudá, se converteu, a partir da década de 1820, e até sua morte em 1849, no mais importante negreiro da Costa da Mina. Ele recebeu do rei daomeano Guezo o título de Chachá, e da rainha de Portugal a Ordem de Cavaleiro de Cristo.62 Como já foi dito na Introdução, essa comunidade, fortemente envolvida no tráfico negreiro, acolheu os libertos africanos vindos do Brasil, que, com seus descendentes crioulos, escapavam da repressão antiafricana após a Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1835. O grupo social resultante, os agudás, utilizava o português como língua franca e, em sua maioria, fez do catolicismo um signo de distinção e exclusão, pois a população autóctone era proibida de ser batizada. A interrupção do tráfico de escravos para o Brasil, por volta de 1850, e para Cuba, na década de 1860, além do crescimento da vizinha cidade portuária de Cotonu, fizeram com que Uidá entrasse em relativo declínio.

Apesar disso, em 1908, no momento da visita do ministro das Colônias, a comunidade agudá continuava bastante organizada. O diário de viagem do ministro nos informa que Milliès-Lacroix recebeu um presente do sr. Medeiros, “representante de uma categoria especial de nativos mestiços vindos do Brasil, comerciantes muito inteligentes, instruídos e que falam admiravelmente bem o francês”. Os portugueses e mestiços brasileiros, que compunham os agudás, ao casarem com mulheres nativas, deixaram descendência de pele clara, distintivo racial que até hoje muitos deles fazem questão de destacar. Todavia, os libertos africanos retornados da Bahia, pelos seus costumes e hábitos ocidentalizados, eram chamados de “brancos” (yovó). Esse fato e a tendência dos agudás a casarem entre si explicariam a caraterização dos descendentes dos retornados como “mestiços”. A visita da comitiva do ministro a Uidá foi breve. Como dissemos, eles partiram para a cidade no mesmo dia do desembarque em Cotonu e, após parada em Pahu, chegaram de tarde, regressando por volta das sete e meia da noite. Além da recepção dos comerciantes locais e de “numerosos tam-tans da população entusiasta”, o grupo teve ainda tempo de visitar a nova igreja católica em construção, assim como o famoso templo do vodum serpente Dangbé, localizado em frente à missão.63

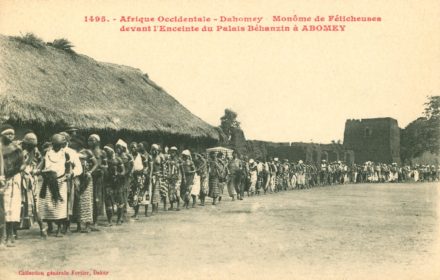

As figuras 34 a 37 mostram uma grande praça em Uidá. O complexo arquitetônico amuralhado, ao fundo da figura 34, com grandes tetos de palha, não foi identificado de forma conclusiva, mas tudo indica tratar-se do antigo forte português de São João Baptista de Ajudá, hoje Museu Histórico de Uidá. O forte é mencionado no diário do ministro como o lugar da recepção e como tendo “o aspecto de uma fazenda”. Fortier mais uma vez fotografa de cima, talvez da varanda da sede da administração colonial (que os franceses chamavam de Résidence). Na praça, uma grande multidão abarcava o espectro social da cidade, incluindo adultos e crianças. Membros da elite local, vários deles provavelmente das famílias agudás, vestem-se à moda europeia, com paletó e chapéus canotier ou de feltro, alguns segurando bandeiras tricolores (figura 34). Há outros ataviados à moda local, com panos cruzados sobre o ombro ou amarrados na cintura com o peito descoberto, e ainda alguns com túnicas tipo bubu, turbantes e barretes associados aos adeptos do Islã. O motivo da festa parece ter sido homenagear o ministro e sua comitiva, com a apresentação de diversas congregações religiosas. O cortejo dos voduns e seus adeptos, vindos de diversos templos, realizado em praça pública e diante das autoridades, era prática comum no reino do Daomé, perpetuada no período colonial. Vemos, assim, vários voduns das árvores (atinmévodun ou hunvé), com seus atchiná carregados nas costas (figuras 35 e 37), misturando-se com vodúnsis que aparecerão mais de perto nas imagens seguintes. O desfile oficial se alternava com batuques ou “tam-tans”, conforme anuncia a legenda, nos quais os voduns dançavam rodeados de seus adeptos e curiosos.

As fotografias das figuras 38 a 46 e 48 a 50 foram feitas por Fortier no mesmo plano em que estão as dançantes ou adeptas dos voduns. Os registros são nítidos. A intensidade da luz africana certamente permitia uma exposição bastante veloz, o que possibilitava fotografar o movimento das mulheres sem perder a profundidade de campo ou o foco. Fortier deve ter posicionado a câmera num ponto da roda formada pelos espectadores, em frente à orquestra dos tambores (figura 44), focalizando as mulheres que dançam. Em alguns casos parece ter se colocado no centro da roda (figura 39). Ele se moveu entre os atores da performance com desenvoltura, fazendo tomadas tão sequenciais que parecem ser fotogramas de um filme.

A proximidade da lente permitiu captar detalhes interessantes, como, por exemplo, a variedade de tecidos usados nas vestimentas dos participantes da celebração. A maioria é de produção africana, com diferentes padrões geométricos. Há também belos exemplos de estamparia artesanal, como vemos nas figuras 38 e 41. Tecidos europeus, um item importante na pauta de importação do país, estão também presentes, como na blusa de uma mulher e na saia e no lenço de outra que aparecem na figura 45.

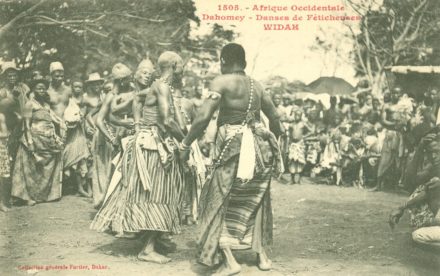

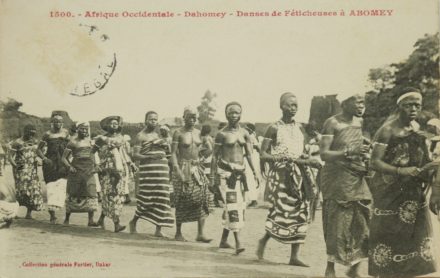

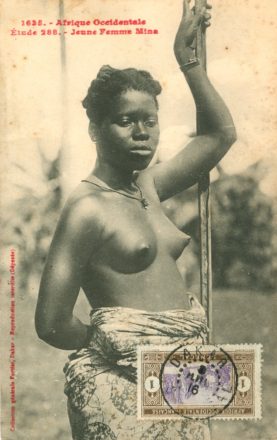

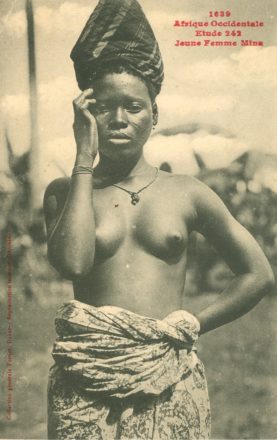

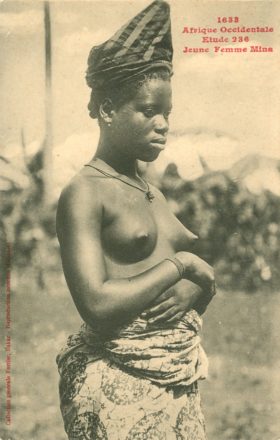

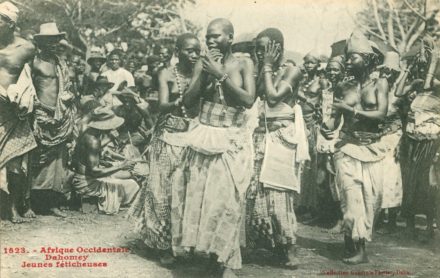

Fortier intitulou a série “danças de fetichistas” (Danses de Féticheuses), recorrendo mais uma vez ao vocabulário do fetiche para se referir, de forma indistinta e genérica, às vodúnsis, um termo nativo que significa literalmente “esposa do vodum”, embora possa ser aplicado tanto a homens como a mulheres. Vodúnsi designa a pessoa que, após longos e complexos rituais iniciáticos, é consagrada para receber na sua cabeça, através do transe mediúnico, as divindades. Para aqueles não familiarizados com os cultos é difícil distinguir quando a vodúnsi está no seu estado normal ou quando ela está incorporada pelo espírito. Contudo, alguns sinais, como arranjos do vestuário e outros detalhes, permitem identificar a ocorrência da “possessão”, momento em que a personalidade da vodúnsi é apagada, deixando passo à manifestação do vodum.

O uso por parte de várias vodúnsis de chapéus de palha em forma cônica, atributo característico do vodum Avlekétè (Avrékété, Afrékété etc.), permite identificar o grupo como adeptas do panteão do mar (xù).64 Essa família de voduns, cultuada em tempos remotos pelos pescadores hulas de Uidá, foi associada, talvez a partir da conquista daomeana da cidade em 1727, ao panteão do trovão de Hevioso (Xɛbyoso). Em Uidá, o supremo sacerdote desse panteão composto do mar e do trovão é o Daagbo Hunon (Daagbó Xùnɔ̀), que teria certa supremacia sobre os outros templos.

Apesar da possível variabilidade regional e das constantes transformações a que estão sujeitos os panteões dos voduns, a família do mar, em Uidá, é formada por um casal genitor, Agbè (ouXù) e Naétè, acompanhado de uma prole que inclui, entre outros, Agbogu, Ahuagan, Tokpodun, Saho, Gbeyogbo e Avlekétè. Segundo informações fornecidas pela família de um atual sacerdote Daagbo Hunon,65 assim como Avlekétè utiliza chapéu de palha, Agbè (o pai da família) e Saho usam um chapéu de feltro escuro, em geral preto ou azul, em volta do qual, se a vodúnsi for mulher, enrolam um lenço. Assim, nas figuras 38 e 39, poderíamos identificar a personagem que veste uma saia listrada como Agbè (ou talvez Saho).

Dependendo de distintas versões, Avlekétè pode ser identificada como de gênero feminino ou masculino, mas, na sua condição de caçula da família do mar, ela é sempre considerada uma criança mimada, brincalhona e de conduta imprevisível. Nas cerimônias, ela dança sempre na frente e abre os caminhos para os outros voduns, aos quais imita e parodia. Como o vodum Legba, Avlekétè é também o linguista, o tradutor, aquele que faz a mediação entre os deuses e os humanos.66 Contam os mitos que Avlekétè teria roubado as chaves do mar de sua mãe, Naétè, enchendo a lagoa de peixes e trazendo a prosperidade aos pescadores. A difusão de rumores e a fofoca seriam-lhe características e, por isso, quando as vodúnsis dançam, levam a mão à boca, num gesto que significaria “não fale, não conte pra ninguém” (figura 44).67 Conforme explica Le Hérissé, referindo-se aos rituais que presenciara na capital Abomé:

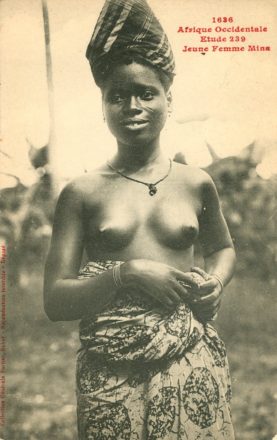

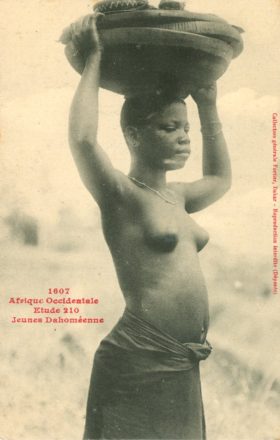

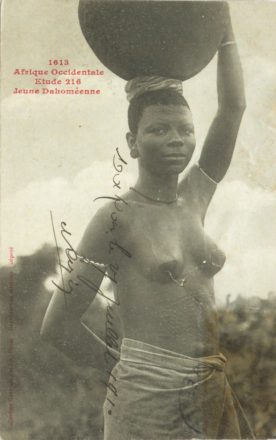

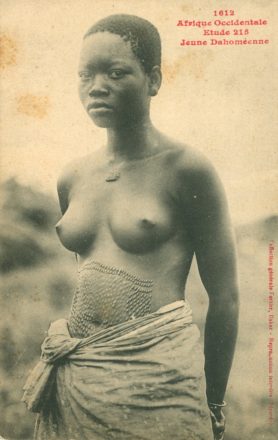

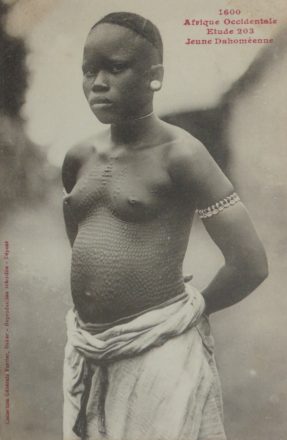

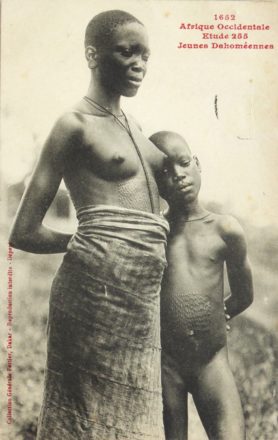

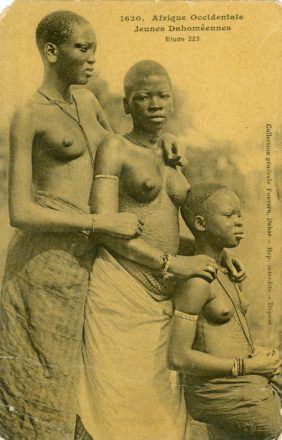

[…] as sacerdotisas de Avrékété formam um grupo do “corpo de baile” de Hébyosô, o trovão. Já ouvi dizer que durante suas danças elas buscam representar, com seus gestos, o fluxo e refluxo do oceano onde reside sua divindade; isso não é verdade e [de fato] elas dançam e imitam, talvez de forma demasiadamente lasciva, as danças do amor.68 Foi essa coreografia, representativa da cópula sexual, que Fortier registrou em Uidá. Executada por oito vodúnsis – certamente já incorporadas pelos seus voduns, pois só eles poderiam encenar essa dança –, identificamos quatro delas mais velhas, com panos amarrados em volta do peito, e quatro mais novas, com os seios descobertos. Cabe notar que essa diferença no vestuário distinguia, na vida profana do antigo reino daomeano, as mulheres casadas ou adultas das adolescentes ainda solteiras. Todas dançam descalças e usam colares variados, destacando-se os mais compridos, que penduram sobre um ombro e cruzam sobre o peito. Estes são de dois tipos principais: os confeccionados com uma série de búzios grandes, enfiados de forma continuada, e aqueles que alternavam, de modo equidistante, fileiras de miçangas com o que parecem ser duplas ou tríades de búzios. Vale lembrar que o búzio, um objeto recorrente na confecção de colares e outras atividades rituais dos cultos aos voduns, era utilizado como moeda no Daomé pré-colonial. Circulavam vários tipos deles, porém o mais comum era o da espécie Cypraea moneta, que vinha das ilhas Maldivas, no oceano Índico, trazidos por mercadores em navios europeus.

As vodúnsis da família do mar dançam numa roda, girando no sentido inverso aos ponteiros do relógio, para, de forma intermitente, se unir em pares, imitando o ato sexual. De acordo com Houna II, o sacerdote Daagbo Hunon que consultamos:

a música ritmada de Avlekétè se inscreve no quadro do processo de escolha de sua mulher, do amor devido à sua esposa, do prazer que se tira do ato sexual e de todas as consequências que isso pode engendrar. Em outras palavras, essa fase ritual expressa ainda as responsabilidades do casal no processo do casamento, a partir da livre escolha do parceiro até a reprodução, a importância da mulher no lar, a preparação do ato sexual etc.69

Há certa ambiguidade nesse depoimento, pois nos cultos aos voduns a imitação simbólica da cópula sexual constitui um segmento ritual realizado no final do processo de iniciação, quando a noviça é reintegrada à vida profana. Diz-se que a recém-iniciada, agora transformada em vodúnsi, literalmente a esposa (asi) do vodum, deve (re)aprender seus deveres conjugais para poder ter uma vida marital civil saudável, sem ofender a seu vodum. Embora o Daagbo Hunon Houna II possa estar aludindo a esse ritual iniciático, a dança pública fotografada por Fortier parece antes expressar a fruição hedonista do vodum, ao deleitar-se com suas esposas nos prazeres corporais.

Entre o público observa-se uma mulher segurando um chocalho e um remo ornamentado com o que parecem ser pequenos sinos (figura 46, à dir., também nas figuras 39, 40 e 41, à esq.). Cabe notar que Avlekétè está associado à praia e à espuma que produzem as ondas ao quebrar na barra e, como tal, era invocado pelos remadores das canoas, quando faziam a passagem da barra com suas mercadorias ou passageiros. Conforme relatou Cortez da Silva Curado, major do exército português, em 1888: O feitiço do mar tem a denominação de Avléquété e a ele [os daomeanos] atribuem os naufrágios, que lhe proporcionam ocasião de obter grandes valores gratuitamente. É ainda este feitiço que atrai à costa a concorrência do comércio externo. Os remadores das praias, quando o mar está levantado, não se metem a ele sem fazer as suas orações, e ao galgar as vagas vão invocando o Avléquété.70

As três últimas imagens da sequência (figuras 48 a 50) mostram que a dança das vodúnsis do mar estava acontecendo ao lado de outras performances. Na figura 48, à esquerda, vemos um grupo de adeptos de templos de outros voduns. O homem vestido com uma dupla saia curta (vlayá) sobre as calças poderia ser um iniciado do vodum Sakpata, associado aos poderes da terra e à varíola.71

Na figura 49, as vodúnsis do mar, concluída sua exibição, passam a ser espectadoras de um vodum das árvoresque dançava diante do que talvez fosse o chefe do grupo, sentado sob um guarda-sol. Na última imagem (figura 50) vemos o sacerdote do vodum das árvores, com seu atchiná nas costas, atrás de uma adolescente que carrega, na cabeça, uma banqueta ou objeto votivo de madeira, com a escultura de uma mulher ajoelhada, secundada por outras duas figuras femininas de tamanho menor. É interessante o efeito de repetição, com a jovem carregando na cabeça a representação de outra mulher que também carrega algo na cabeça. À esquerda, vemos um sacerdote que segura uma campânula dupla.

ABOMÉ

Situada a cerca de 120 quilômetros do litoral, a cidade de Abomé (Agbŏmɛ̀), como já vimos, foi a capital do antigo reino do Daomé. Segundo relatam as tradições orais, sujeitas a inúmeras variações, em meados do século xvii os aladahonu (aladaxónú, gente da casa de Aladá) – um dos ramos do povo adja, imigrado do antigo reino de Tado – teriam saído de Aladá e ido para o norte. Após atravessarem a região pantanosa conhecida como Lama, chegaram a um planalto onde estavam estabelecidos os fons, os guedevis e outros grupos autóctones. Obtiveram então a permissão dos chefes, os ayinon ou donos da terra, para lá se instalar. Dakodonu (Dakŏdonú), o líder dos recém-chegados, desrespeitando os acordos com os ayinon, e após derrotar um chefe local chamado Dàn, teria construído um primeiro palácio chamado Daomé (Danxomɛ̀, “sobre o ventre de Dàn”). Seu sucessor, Huegbaja (Hwegbájà), ao derrotar outro chefe local chamado Agli, teria levantado, na vizinhança, um segundo palácio, nomeado Agligomé (Aglìgòmɛ̀), em volta do qual os sucessivos reis construiriam suas residências. A partir desse complexo arquitetônico amuralhado cresceu a cidade, rodeada por um fosso defensivo, resultando daí o nome da capital do reino, Abomé, literalmente “dentro do fosso” (agbŏ, fosso; mɛ̀, dentro).72 Como já foi dito, o reino do Daomé, com uma organização política cada vez mais centralizada e um exército poderoso, foi estendendo seus domínios até chegar ao litoral, com a conquista do reino de Uidá em 1727. A partir desse momento, o Daomé tornou-se o principal fornecedor de escravizados na região. Para satisfazer à demanda europeia, o Estado investia na guerra anual contra as regiões vizinhas, visando à captura de parte das populações. A maioria desses cativos era vendida à exportação atlântica. A economia da guerra e do tráfico gerou grande riqueza e redundou no crescimento de Abomé. Além de investir na criação de novas dependências no palácio de Agligomé, cada rei construía um novo palácio, fora do fosso da cidade, para os membros de sua linhagem, dependentes e agregados.

Como uma forma de ostentação e afirmação de poder, os monarcas celebravam anualmente a famosa Festa dos Costumes, em honra dos antepassados. A palavra “costume” era utilizada em Uidá e Aladá para designar os tributos que os capitães europeus, antes de iniciar a compra de escravos, deviam pagar ao rei local. Por extensão, os funerais reais, e seus aniversários, que tradicionalmente envolviam oferta de presentes ao defunto e a seu sucessor, foram também chamados de “costumes”, pois se esperava que nessa ocasião os súditos do reino e os representantes dos países estrangeiros, com destaque para os europeus, pagassem seus “impostos”.

Assim, os Costumes, que duravam várias semanas e que foram ficando mais complexos, se transformaram em grandes eventos espetaculares que mobilizavam todo o reino. Era o momento em que o rei, coletando presentes e tributos, centralizava e exibia publicamente os recursos econômicos do país. Mas era também o momento em que ele ficava obrigado a retribuir com liberalidade, repartindo bebida e comida em abundância entre a multidão e, de forma recorrente, jogando búzios, a moeda do país, tecidos e outros produtos à população.

Nos Costumes se deliberava sobre assuntos políticos e comerciais, se exercia a justiça e eram realizados desfiles militares para promover a exaltação nacional e propiciar a vitória na guerra. Para além dessa multifuncionalidade – comercial, política, judiciária e militar –, os Costumes tinham ainda uma dimensão religiosa e ideológica, em que as oferendas aos ancestrais (e a outras divindades), incluindo os famosos sacrifícios humanos, serviam para a ativação pública da memória do reino, a sujeição do povo e a intimidação dos inimigos.