Remerciements: Les auteurs remercient Mariângela Nogueira, Paulo Fernando de Moraes Farias et João José Reis pour leur généreuse relecture du manuscrit et leurs suggestions. Ils remercient également leurs interlocuteurs béninois qui ont aidé à déchiffrer certaines des images sur le vodun : à Abomey, Constant Legonou et Bacharou Nondicharo et à Ouidah, Daagbo Avimadjenon Ahouandjinou et Daagbo Hunon Houna II.

INTRODUCTION

Le Dahomey et le Brésil

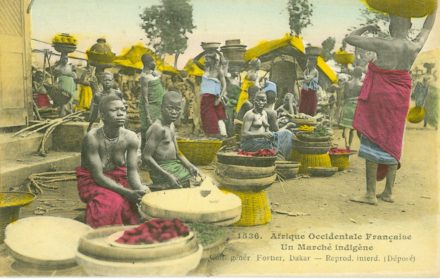

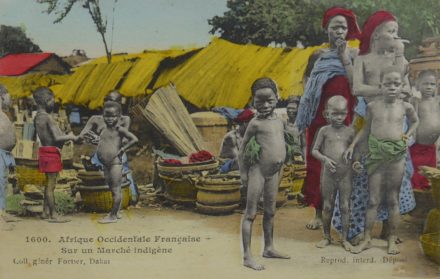

En 1908 et 1909, le photographe Edmond Fortier effectue deux voyages en Afrique de l’Ouest, dans la colonie du Dahomey, aujourd’hui République du Bénin. Accompagnant les autorités coloniales françaises, il part de la capitale sénégalaise de Dakar, où il habite, et se consacre à photographier les rencontres de l’entourage avec les populations dahoméennes, avec leurs rois et ministres ; il enregistre cérémonies, célébrations et scènes de la vie quotidienne. La compilation de ces images, diffusées à l’origine sous forme de cartes postales, se justifie par leur valeur documentaire, tant d’un point de vue historique qu’ethnographique.

Elles nous montrent une époque où le colonialisme européen était déjà bien établi dans la région, bien que la résistance africaine ait continué à éclater dans des soulèvements occasionnels. Ils nous offrent aussi une rare occasion d’examiner, dans un temps passé mais persistant, une terre qui n’est pas très étrangère, spécialement au Brésil, puisqu’elle lui est historiquement et culturellement liée, en particulier au Nordeste. Ce lien résulte non seulement de l’histoire tragique de la traite des esclaves, qui pendant des siècles a amené des personnes de cette partie de l’Afrique, mais aussi d’un dialogue constant entre les deux rives de l’Atlantique qui se poursuit après l’arrêt de la traite en 1850 et encore à ce jour.

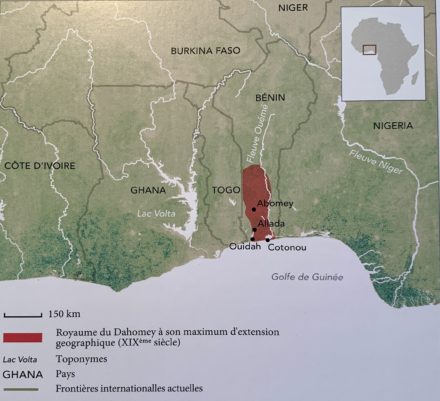

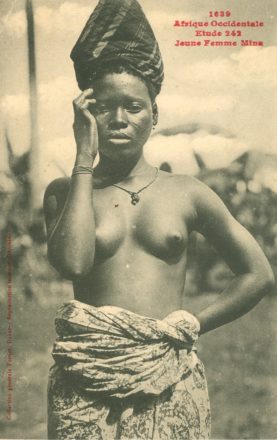

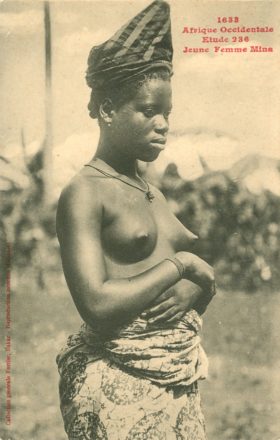

Au XVIIe siècle, le littoral de la future colonie du Dahomey reçut le triste surnom de « Côte des Esclaves ». C’était une portion de la Costa da Mina, selon le nom donné par les Portugais à cette partie du Golfe du Bénin. On y trouvait les royaumes d’Allada et de Ouidah, qui prospéraient grâce au commerce abject suscité par l’avide demande européenne. Cependant, dans les années 1720, le royaume intérieur du Dahomey, dont la capitale était Abomey, conquit et subjugua les populations d’Allada et de Ouidah.1 En accédant à la côte, il devint la puissance hégémonique de la région et l’un des principaux fournisseurs de captifs pour le trafic atlantique. Située entre le royaume ashanti à l’ouest et le royaume Oyo à l’est, la région dominée par le Dahomey avait une relative unité culturelle. Entre autres aspects, on y parlait des langues apparentées et inter communicables, que les linguistes ont traditionnellement appelées langues gbe (gbè). Les pratiques religieuses, bien que plurielles, éclectiques et dynamiques, présentaient également un degré relatif d’homogénéité, leur base commune étant la dévotion aux voduns (vodún), un mot qui, dans les langues gbe, désigne les dieux ou les mystères des forces invisibles.2

Entre 1750 et 1820, les rois du Dahomey envoyèrent à la cour portugaise au moins cinq délégations munies de cadeaux artisanaux pour solliciter le monopole du trafic à destination du Brésil. Ces relations diplomatiques avec Lisbonne et Bahia témoignent de l’importance stratégique que le Dahomey accordait à ses relations commerciales.3 Les captifs africains embarqués dans les ports du Dahomey pouvaient avoir des origines diverses : certains venaient de l’intérieur profond, d’autres de régions voisines et de langues, religions, habitudes et connaissances communes. Au Brésil, on les appelait globalement « minas » et, à Bahia également « jejes« . En fait, ces catégories plus larges coexistaient avec d’autres, à usage plus restreint, qui exprimaient leur diversité ethnique : Ladas (Ardas), Mahis (Maquis), Fon, Savalou, Agonli, Dagomé, Courana etc. La présence des Africains parlant les langues gbe au Brésil était notoire à partir du XVIIIe siècle, et à Bahia ils devinrent le groupe démographiquement majoritaire. Outre d’autres apports culturels, les jejes contribuèrent à la formation du candomblé. Leur dévotion au vodun offrait un modèle d’organisation de type ecclésial qui facilitait la recréation de pratiques religieuses d’origine africaine sur le sol brésilien.4 C’est pourquoi les images du début du XXe siècle de Fortier, qui représentent les cultes vodun au Dahomey (et en sont l’un des tout premiers témoignages photographiques) ont une très grande pertinence.

Les Jejes à Bahia étaient aussi, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le principal groupe d’Africains affranchis. Une minorité d’entre eux parvinrent à une relative ascension sociale, participant aux corporations militaires, aux confréries catholiques et au commerce maritime ; ils devinrent l’embryon d’une « bourgeoisie » afro-brésilienne qui, dans les premières décennies du XIXe siècle, fut renforcée d’affranchis nagots de langue yoruba. C’est cette élite afro-bahianaise qui a mené le mouvement de retour en Afrique à partir de 1835, lorsque, après la « Révolte des Malês », les autorités bahianaises lancèrent une campagne de persécution systématique contre les Africains affranchis.5

Un grand nombre de Nagots, Haoussas, Tapas, Bornos et Jejes, ainsi que leurs descendants nés au Brésil, s’installèrent au XIXe siècle dans des villes de la côte africaine comme Aguè, Ouidah, Porto-Novo et Lagos, entre autres. Ces « rapatriés », dont le passé était lié à l’expérience de l’esclavage, rejoignirent la communauté marchande lusophone préexistante de commerçants portugais et brésiliens impliqués dans la traite jusqu’au milieu du XIXe siècle et, plus tard, dans l’économie du palmier à huile. Le groupe issu de cette rencontre, connu sous le nom d’agudas, était donc socialement et racialement hétérogène, comprenant des Portugais, des Brésiliens et des Africains. Cependant, ses signes d’identité étaient l’usage du portugais, et, pour la majorité, le catholicisme (à côté de l’islam et du culte des voduns et des orishas). Artisans qualifiés et marchands prospères, les Agudas constituaient une nouvelle élite locale, qui se mariait entre eux et se distinguait de la population indigène. Le patrimoine architectural qu’ils ont édifié dans plusieurs enclaves de la côte, à forte influence brésilienne, reste encore aujourd’hui (bien que souvent en ruines) une preuve de leur ancienne prospérité. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, il y eut un flux constant de rapatriés en provenance du Brésil et, dans une moindre mesure, de Cuba. En fait, les Agudas ont continué à commercer avec Bahia, générant la circulation des personnes, des biens et des idées entre le Brésil et le Dahomey pendant tout le siècle. Les derniers navires marchands ont navigué entre Salvador et Lagos dans les années1890.6

Le mouvement de retour des affranchis agudas sur la Costa da Mina s’est produit parallèlement à la pression britannique pour mettre fin à la traite négrière dans l’Atlantique. Les attaques des croiseurs britanniques à l’encontre des navires négriers, commencées en 1810, s’intensifièrent dans les années 1830, et la traite devint une activité à haut risque. Dans ce contexte, la production d’huile de palme, avec une demande croissante de l’industrie européenne, apparut comme une voie alternative de « commerce licite » pour les trafiquants locaux et les marchands européens et brésiliens.

L’avancée de la frontière d’influence des Français au Dahomey eut lieu au milieu du XIXe siècle, simultanément à l’essor de l’économie de l’huile de palme et la nécessité d’assurer des ports d’expédition avec des avantages douaniers. Ces efforts ont eu comme résultat la signature de plusieurs traités avec les autorités locales et ont abouti à l’installation d’un protectorat français à Porto-Novo en 1863. Dès lors, la pénétration se poursuit et se traduit par l’occupation militaire du Dahomey, obtenue en 1892 avec la prise de la capitale Abomey par les troupes françaises et l’arrestation et la déportation de son roi Béhanzin (Gbεhanzìn) en Martinique en 1894. Avec l’installation de la colonie du Dahomey, la communication avec le Brésil diminua, mais le statut social et l’alphabétisation des Agudas conduisirent au recrutement de certains d’entre eux par l’administration française. Lors de la visite de Fortier en 1908, par exemple, certains des interprètes étaient agudas. À Porto-Novo travaillait Marçal Villaça, un membre de la famille Olimpio; et à Abomey, Ignácio Oliveira et Lucien da Assumption.7

Les relations entre le Brésil et le Dahomey prennent un nouveau souffle dans la seconde moitié du XXe siècle, grâce à des intellectuels comme Pierre Verger, photographe et français comme Fortier. Basé à Bahia depuis 1948, il commence à photographier les cultes des voduns et des orishas des deux côtés de l’Atlantique, et à étudier l’histoire de leurs « flux et reflux », étant l’un des premiers auteurs à attirer l’attention sur la communauté aguda de la Costa da Mina.8

Dans les années 1970 et 1980, avec le renforcement des mouvements sociaux noirs, le symbolisme mythique de l’Afrique, associé à la projection croissante de la religiosité envers les voduns et les orishas, a commencé à enrichir l’imaginaire de la négritude et l’agenda politique antiraciste.9 En outre, le continent africain et le thème des Agudas suscitèrent un intérêt intellectuel et académique. Dans ce processus, Pierre Verger, « messager entre deux mondes », contribua à la création, en 1982, du Musée afro-brésilien, avec une collection de pièces acquises au Bénin, et à la fondation, en 1988, de la Casa do Benim dans le centre historique de Salvador de Bahia. Il faut rappeler qu’en 1975, dans une tentative d’éradication de la mémoire coloniale, le Dahomey fut rebaptisé République populaire du Bénin, avec à sa tête un gouvernement d’orientation socialiste. Cette longue et variée histoire des relations entre le Brésil et le Dahomey/Bénin, dont nous n’avons esquissé que quelques-unes des caractéristiques les plus pertinentes, délimite le contexte de la publication de cet ouvrage qui, d’une part, apporte la preuve visuelle d’une culture politique, religieuse et quotidienne apparemment lointaine et, d’autre part, évoque la complexité et la diversité des pratiques et connaissances indissolublement liées aux populations africaines. Ce sont là des façons d’être et d’être dans le monde qui, dans la mémoire, sont encore activées et ravivées, ne serait-ce qu’obliquement, dans la vie quotidienne du peuple brésilien.

Ie PARTIE

Edmond Fortier et le Dahomey (1908-1909)

Le photographe Edmond Fortier, auteur des documents que nous commenterons ci-dessous, est né en Alsace en 1862, mais s’est installé à Dakar, dans la colonie française du Sénégal, en Afrique occidentale, dans la dernière décennie du XIXe siècle. Il a laissé une œuvre de plus de 4 000 images, publiées pour la plupart sous forme de cartes postales. Les négatifs originaux n’ont pas encore été trouvés. Pour étudier sa production il faut donc en collecter et organiser les éléments dispersés, depuis plus de cent ans, sous forme de correspondance. Dans cet ouvrage, nous nous focalisons sur les photographies prises en 1908 et en 1909 dans la colonie française du Dahomey. À l’âge de 46 ans, Fortier était à l’époque un photographe expérimenté. Il avait beaucoup voyagé en Afrique de l’Ouest, et avait visité même la ville reculée de Tombouctou visitant même Tombouctou, aux confins du Sahara, en 1906. Professionnel indépendant, il n’était pas seulement photographe, mais aussi éditeur et petit commerçant : il faisait imprimer ses cartes postales en France et les vendait dans sa papeterie de Dakar à des touristes de passage sur des transatlantiques y faisant escale et à des Européens vivant en Afrique.10

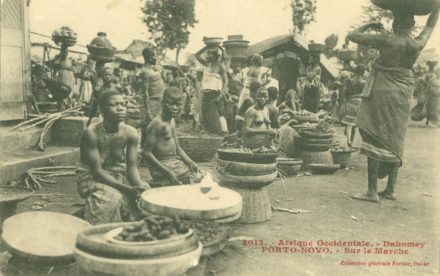

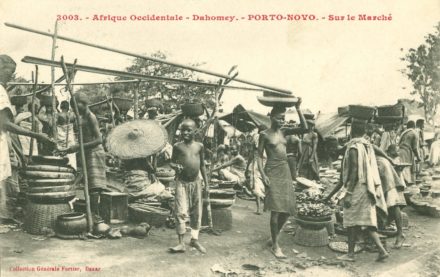

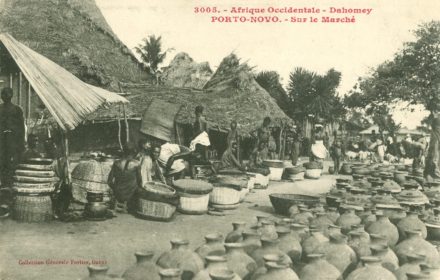

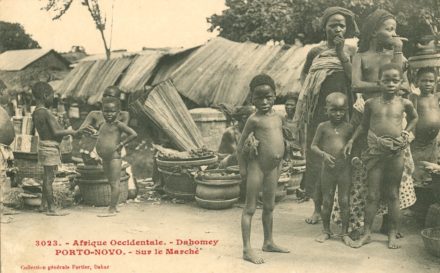

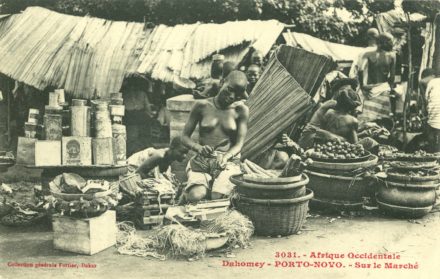

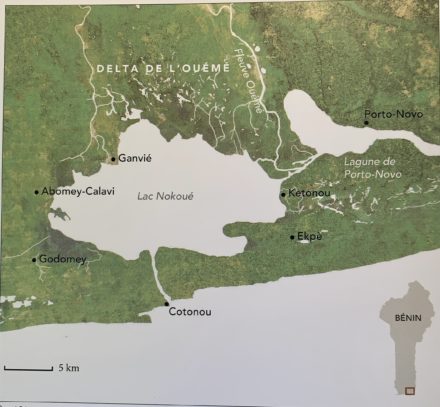

Bien que Fortier soit un étranger qui n’a passé que quelques jours dans la colonie du Dahomey, ses photographies, encore très peu étudiées, enrichissent notre connaissance de l’histoire du Bénin au début du XXe siècle. Il s’est sans doute souvent immiscé dans les situations représentées, créant des jeux de rôle. Détenteur d’une technologie de pointe pouvant servir à cataloguer et classer l’« autre », Fortier était un représentant emblématique de la domination coloniale. En contrepartie, intentionnellement ou non, sa façon de travailler a permis de documenter les expressions de la culture et de la religiosité africaines, contribuant ainsi à la mémoire collective des habitants de cette région. Comme nous le verrons, des circonstances favorables ont permis à Fortier de photographier des manifestations importantes de adeptes du culte aux voduns. Il a aussi photographié de multiples villes, comme Cotonou, Ouidah, Allada, Abomey et Sakété. Quant à la vie quotidienne des populations, il a visité de près le marché de Porto-Novo et a produit diverses images d’embarcations traversant le lac Nokoué (Noxwe).

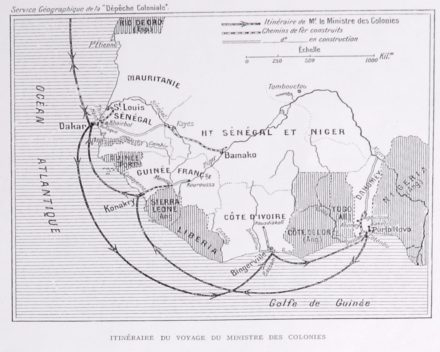

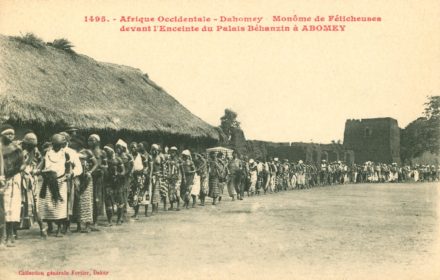

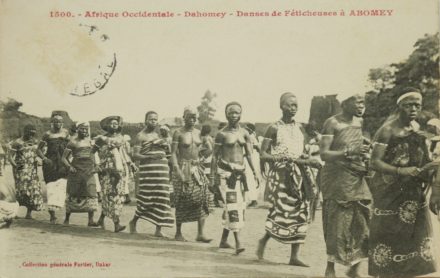

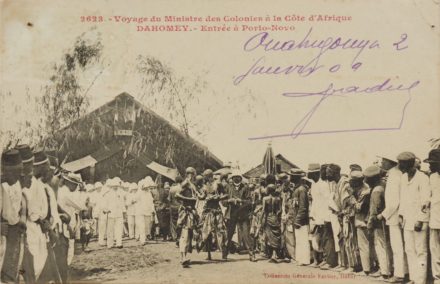

Pour que les photographies reproduites sur cartes postales puissent servir de sources de recherche, il est essentiel de connaître les contextes dans lesquels elles ont été créés. Une autre condition préalable est une datation minutieuse. Dans notre recherche, nous avons cherché à rassembler toutes les images produites par Fortier dans la colonie du Dahomey de l’époque, soit un total de 210 primaires.11 À l’origine, ils étaient édités en quatre séries avec des numéros différents, mais toujours avec des légendes imprimées à l’encre rouge.12 Dans la série consacrée aux rituels voduns (de 1493 à 1532), Fortier publie, sans ordre chronologique, des photographies des événements survenus entre 1908 et 1909. Les deux voyages ne sont espacés que de quelques mois mais ils ont eu lieu, comme nous le verrons, dans des circonstances différentes. Pour le chercheur, soucieux de déchiffrer les détails qui conduisent à la compréhension du « texte imagétique », l’identification précise de la situation dans laquelle a eu lieu un rituel est d’une extrême importance. De plus, travailler sur des ensembles d’images concernant le même événement facilite toujours la tâche du chercheur, en lui permettant d’élaborer une vision plus panoramique que l’analyse d’images isolées. Fortier n’ayant apparemment laissé aucune note pouvant aider à reconstruire son parcours professionnel, il faut recourir à d’autres sources de l’époque pour enrichir les informations sur ses clichés. Le première voyage de Fortier dans la colonie du Dahomey eut lieu du 3 au 7 mai 1908. Les légendes de plus de 160 cartes postales éditées par le photographe indiquent : « Voyage du ministre des Colonies sur les côtes d’Afrique… » En effet, du 18 avril au 22 mai 1908, Fortier se joint à l’entourage officiel qui accompagne le ministre Raphaël Milliès-Lacroix dans son périple le long de la côte de l’Afrique de l’Ouest, s’arrêtant au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Dahomey et en Guinée-Conakry. Milliès-Lacroix (1850-1941) fut un homme politique actif dans la IIIe République française (1870-1940), homme de gauche et membre du Parti républicain socialiste (PRS) fondé en 1901. Il fut sénateur et, en 1906, ministre des Colonies du gouvernement Clémenceau. Milliès-Lacroix, comme lui, était anticlérical et dreyfusard.13

Au début du XXe siècle, la France contrôlait des colonies réparties sur l’ensemble de la planète : Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, Madagascar dans l’océan Indien, Guyane en Amérique du Sud, Martinique, Guadeloupe et petites Antilles dans les Caraïbes, Indochine en Asie, Algérie en Afrique du Nord. En Afrique de l’Ouest, la France administre cinq colonies : le Sénégal, le Haut-Sénégal et Niger (actuel Mali), le Guinée-Conakry, la Côte d’Ivoire et la Dahomey (actuel Bénin). L’immense territoire de l’Afrique-Occidentale Française (AOF) est rarement visité par les ministres des Colonies, qui se limitent alors au principal centre administratif, le Sénégal. Le choix de Milliès-Lacroix de découvrir les autres colonies françaises de la région est donc une nouveauté dans la routine du ministère. Pourquoi cet intérêt particulier ? Pourquoi l’Afrique, parmi tous les continents ? Ce que nous savons, c’est que le voyage a enthousiasmé le ministre au point de lui valoir de la part de Clémenceau le surnom « Le Noir ».14 Dans un entretien de presse à la veille de son départ, Milliès-Lacroix explique qu’il s’agit d’un « voyage d’études » pour évaluer par lui-même les besoins et les ressources des colonies françaises d’Afrique de l’Ouest. Il souligne qu’il refuse toute ostentation : de fait, il n’est accompagné que de son directeur de cabinet et d’un secrétaire particulier. Le financement de la tournée, du moins entre Paris et Dakar, vient du budget de représentation du ministère, afin de ne pas peser sur la métropole ni la colonie. Milliès-Lacroix va en train jusqu’à Lisbonne, puis monte sur un bateau de ligne, l’Amazone, de la Compagnie des Messageries Maritimes, en route vers Buenos Aires avec escale à Dakar.15 Nous en savons très peu sur les relations entre Fortier et l’administration coloniale française au Sénégal, car aucun document n’a encore été trouvé à ce sujet. Nous savons par contre qu’en janvier 1908, trois mois avant le voyage du ministre, Fortier s’est joint à l’entourage accompagnant le Gouverneur général de l’AOF, Martial Merlin, lors d’un voyage dans la colonie de Guinée, et en a tiré 73 cartes postales.16 Il s’agit d’une série modeste et rare, jamais rééditée. Nous ne disposons cependant pas d’informations qui expliquent quel type d’accord a été conclu entre le photographe et le gouvernement colonial. Était-ce une commission, et en ce cas, pour quelle rémunération ? Ou s’agissait-il d’un échange : voyage gratuit contre photographies ? Ou bien travaillait-il pour la presse ?

Il est possible que les relations locales de Fortier lui aient facilité l’obtention de sa place dans l’entourage du ministre Milliès-Lacroix en avril et mai 1908. Vivant à Dakar, il pouvait facilement se renseigner sur les préparatifs du voyage et postuler comme photographe. Les frais de base étant couverts, Fortier avait tout à y gagner, en accumulant de nouveaux clichés pour son entreprise d’éditeur de cartes postales d’Afrique de l’Ouest. Les images prises pendant la tournée avec le ministre ont été rééditées par Fortier jusqu’à la fin des années 1920.

L’hebdomadaire La Dépêche Coloniale Illustrée publie, le 15 août 1908, un numéro complet consacré au voyage du ministre. Malgré l’absence de mentions d’auteurs, on y reconnaît des dizaines de clichés de Fortier et d’autres photographes, tels que Pierre Tacher, résident français à Saint-Louis du Sénégal, et F. W. H. Arkhurst, un Akan (de l’ethnie nzema) qui vivait alors en Côte d’Ivoire.17 Un des clichés d’Arkhurst est un instantané intéressant qui nous permet d’identifier l’appareil utilisé par Fortier à l’époque. Tous deux ont photographié le passage du ministre à Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire. Fortier saisit, de face, le moment exact où l’entourage du ministre traverse un portique orné de feuilles de palmier (Figure 6). Pour ce faire, il s’est probablement mis en travers du chemin de son collègue Arkhurst, qui n’a réussi à prendre le groupe que quelques secondes plus tard. Sur le cliché que nous attribuons à l’Africain, dans le coin inférieur gauche, on peut voir Fortier en action (Figure 7).18 Il porte sur sa poitrine son instrument de travail et il est coiffé d’un casque blanc ; il court et jette un regard rapide à son collègue, comme présentant ses excuses d’occuper le devant de la scène. L’appareil de Fortier semble peu maniable mais robuste, une nécessité pour travailler sous les tropiques.19

Nous ne disposons pour l’instant d’aucunes informations prouvant une relation formelle entre Fortier et l’état-major colonial au Sénégal, mais de précieux documents sur le voyage de Milliès-Lacroix en 1908 sont récemment devenus accessibles aux chercheurs. En 2009, le musée de Borda de Dax, ville natale du ministre, a organisé une exposition de quelque quatre-vingts pièces – statuettes, masques, ornements, objets du quotidien – apportées de son voyage sur les côtes africaines et offertes au musée par des membres de sa famille en 1966. À la surprise des organisateurs, les descendants de Milliès-Lacroix, informés de la préparation de l’exposition, ont décidé de remettre à l’institution une intéressante documentation complémentaire jusqu’alors inconnue : le carnet de voyage et deux albums photos.20 L’un d’eux, dans une belle reliure en cuir, composé par Fortier, regroupait 280 copies sur papier photographique. Une dédicace documente la relation personnelle du photographe avec le ministre. Le deuxième album, organisé par Milliès-Lacroix lui-même, contient des photographies de qualité variée prises par des membres de la délégation (dont, certainement, des amateurs) et 36 cartes postales de Fortier de la série Collection Générale, publiée en 1906 et rééditée en 1907. Cette importante présence de ses cartes postales dans l’album personnel du ministre est une autre indication de leurs étroites relations. Dans cet album se trouve un cliché (Figure 8) dans lequel on reconnaît à nouveau le photographe : il marche devant le cortège et porte son appareil en sautoir. Dans un autre (Figure 9) on aperçoit seulement sa silhouette derrière une fenêtre, d’où il a photographié la scène de la Figure 10. Il est remarquable que Fortier, avec un appareil aussi volumineux et sans doute difficile à manipuler, ait réalisé des cadrages aussi complexes.

Comme nous le verrons, l’initiative des descendants de Milliès-Lacroix de rendre publics ces documents a eu un impact décisif sur l’élucidation de certains clichés de Fortier. Ce sont souvent d’autres sources, comme le carnet de voyage du ministre, son album personnel ou l’album que lui a offert Fortier, qui ont permis de situer des images dont la localisation n’était pas indiquée dans les légendes des cartes postales (voir Figures 11 et 12). Dans cet exemple, l’image qui apparaît dans l’album offert par Fortier au ministre a permis, grâce au cadrage plus large, de faire le lien avec la série d’Abomey.

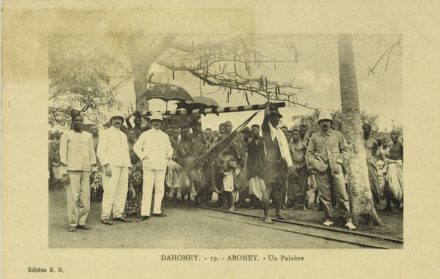

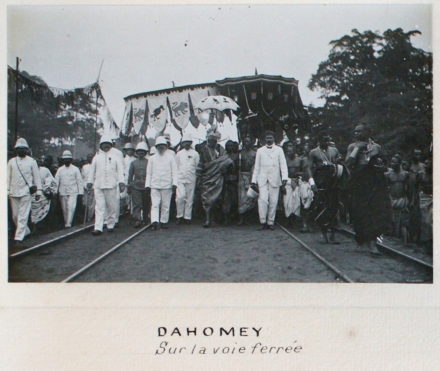

Les comptes-rendus écrits et visuels du voyage attestent que Milliès-Lacroix a été reçu en grande pompe dans les villes africaines qu’il a visitées. Partout, les festivités organisées par les autorités coloniales utilisent à profusion les drapeaux tricolores, les arcs de triomphe et autres emblèmes français. Ces symboles, qui ornaient les évènements de musique et de danse de la culture locale, servaient aussi de symboles du processus de domination qui sous-tendait ces spectacles. Ce fut le cas au Dahomey, où le ministre séjourna du 3 au 7 mai 1908.

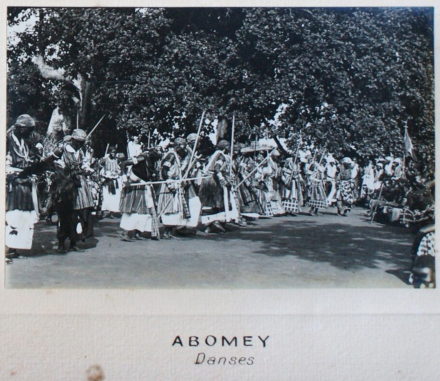

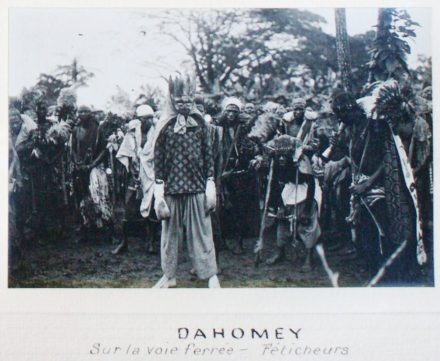

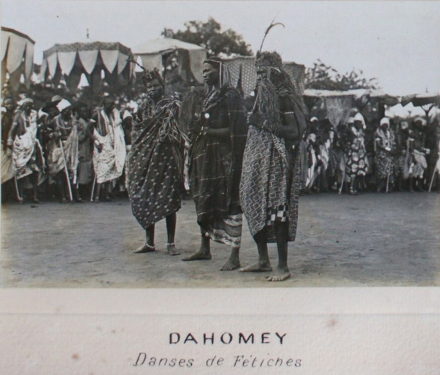

À cette époque, l’islam et le christianisme étaient déjà largement répandus dans la région, mais la majorité de ses habitants étaient adeptes du vodun. Une partie des rituels de cette religion était périodiquement pratiquée sur les places publiques. Pour recevoir le ministre furent organisées des célébrations impliquant les prêtres, les initiés et les dévots du vodun. Ces cérémonies (qui, bien que réalisées sur commande, conservaient une grande partie de leur originalité rituelle) ont été captées par Fortier dans des images qui en sont l’un des plus anciens témoignages photographiques connus. Comme on le verra, Fortier a photographié des rituels voduns à Ouidah, à Pahou, à Abomey et près de Savalou. Cela n’a été possible que parce qu’il faisait partie de l’entourage officiel du ministre, ce qui lui permettait d’être très proche des gens qui dansaient. C’était une opportunité unique pour un grand photographe. Fortier était sans aucun doute un excellent professionnel, mais avait un train de vie très modeste, insuffisant pour voyager par lui-même dans des endroits lointains à la recherche de nouvelles images. Ainsi, l’initiative du ministre « Noir » de visiter les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest, conjuguée à l’agilité du photographe, a permis de recueillir de précieux témoignages des rituels consacrés aux voduns. Dans le cas des images saisissantes produites par Fortier à Abomey, l’exploit est dû à une rencontre encore plus propice : les festivités du 5 mai 1908 ont été organisées par le commandant de cercle Auguste Le Hérissé, administrateur colonial installé dans la ville depuis 1904 et ami de l’élite locale descendante de la famille royale déchue.21 Selon le carnet de voyage du ministre, Le Hérissé tentait de restaurer les ruines des anciens palais d’Abomey, d’y fonder un musée historique et collectionnait, classait et cataloguait des objets de la culture matérielle du royaume du Dahomey.22

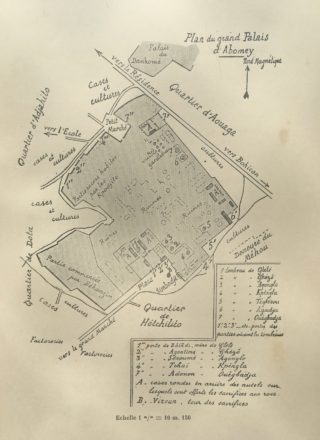

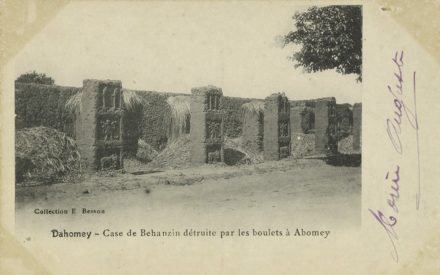

En novembre 1892, pendant les guerres de pénétration française, Béhanzin, alors roi du Dahomey, décide de quitter Abomey et de partir vers le nord avec sa famille et une partie de son armée. La résistance se poursuivra jusqu’à sa reddition en janvier 1894. Avant de quitter la capitale, il incendie son palais et ceux de ses prédécesseurs dans l’espoir d’éviter le pillage des reliques et des trésors royaux.23 Les toits des bâtiments, en paille, flambent, et les structures furent exposées aux intempéries. Sur les murs de ces bâtiments se trouvaient les célèbres bas-reliefs d’Abomey, qui illustraient artistiquement la chronique historique de la dynastie royale. Dans la Figure 13, par exemple, nous voyons trois colonnes ornées de bas-reliefs similaires. En bas est représenté un buffle, l’emblème du roi Guezo, ce qui suggère qu’il s’agit de son propre palais et non de celui de Béhanzin comme le prétend la légende de la carte. Dans la partie centrale, un guerrier dahoméen porte le corps d’un prisonnier nagot qui lui avait lancé une flèche – allusion aux guerres entre le Dahomey et Oyo.24 Avec la domination coloniale française, les membres de la famille royale restés à Abomey perdent leurs sources de revenus et ne parviennent plus à entretenir leurs vastes palais. En 1908, sans ressources pour s’occuper de tous les bâtiments dont ils étaient les responsables, ils donnent la priorité aux tombes royales.25 Les autres bâtiments étaient en ruine, et les bas-reliefs se dégradent (mais ils sont maintenant classés au patrimoine mondial de l’UNESCO). Une partie des reliques sacrées, que Béhanzin avait tenté d’empêcher de tomber entre les mains des conquérants, fut pillée, transportée en France et incorporée aux collections de divers musées. Les immenses statues zoomorphes des rois Guezo (Gezò, qui régna entre 1818 et 1858), Glele (Glɛlɛ̀), qui régna de 1858 à 1889) et Béhanzin, par exemple, furent offertes (à titre de « donations »…) par le général Dodds au Musée du Trocadéro, futur Musée de l’Homme, et sont aujourd’hui au Musée du quai Branly. Les « souvenirs » apportés en France par les membres de l’expédition qui a combattu au Dahomey sont également devenus une marchandise très appréciée sur le marché parisien des « arts tribaux ».26

L’administrateur colonial Le Hérissé a sans doute fait tout son possible pour complaire au ministre et au gouverneur général, afin de les impliquer dans le projet de restauration des palais et de création du Musée historique d’Abomey. Il est également probable que la famille de Béhanzin l’ait aidé dans sa tâche d’impressionner les autorités. De fait, les photographies prises par Fortier lors des représentations publiques à Abomey suggèrent que des membres de la famille royale déchue ont participé aux célébrations en accomplissant leurs rituels ; mais cette initiative commune ne leur valut de la part des autorités coloniales qu’un soutien moral .

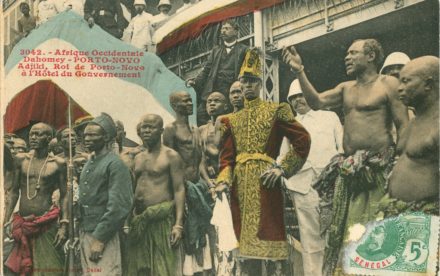

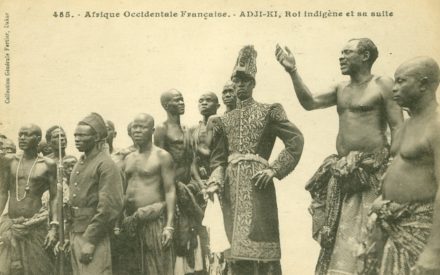

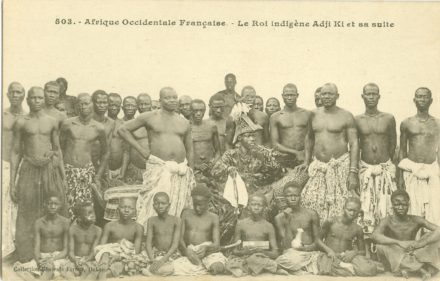

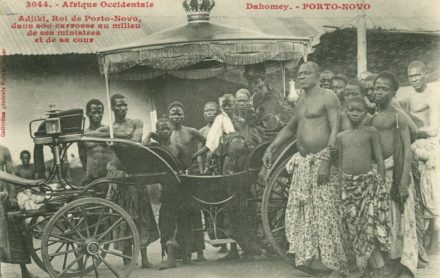

En 1908, peut-être Le Hérissé écrivait-il déjà son ouvrage L’Ancien Royaume du Dahomey: Moeurs, religion, histoire, publié en 1911, une étude classique, largement basée sur des sources orales, dont les sources contredisaient les textes écrits précédemment par des. Un des principaux interlocuteurs de Le Hérissé était Agbidinoukoun, le frère du roi Béhanzin.27 On dit que l’auteur connaissait si bien le fongbé, la langue des Fon, que lorsqu’il parlait, un aveugle n’aurait pu savoir qu’il était européen. Sa maîtrise de cette langue lui permit de s’entretenir avec nombreux notables d’Abomey sans passer par des interprètes.28 Outre les images des performances à Ouidah, Pahou, Abomey et près de Savalou, Fortier prit en 1908 de curieux clichés, comme nous le verrons plus loin, dont des photographies d’Adjiki, chef de Porto-Novo, entouré de sa cour, et de Gigla, roi d’Allada.

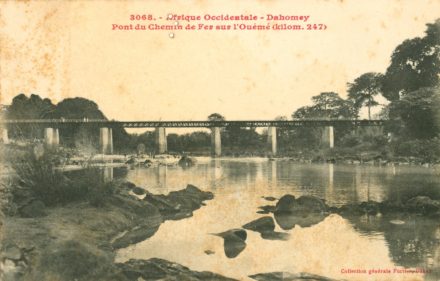

Une partie intéressante du carnet de voyage de Milliès-Lacroix est celle qui rapporte la visite de la délégation sur le chantier du pont sur la rivière Ouemé, à 247 kilomètres de la côte. Il s’agissait d’un projet stratégique d’ingénierie destiné à assurer la traversée par le chemin de fer du principal fleuve de la région et faciliter son extension vers la ville de Savè en vue de la pénétration française à l’intérieur de la colonie. À leur arrivée, le ministre et le gouverneur général constatèrent que les éléments métalliques du pont préfabriqué étaient au sol et qu’il n’y avait aucun signe de préparation du montage. C’était le 6 mai 1908.

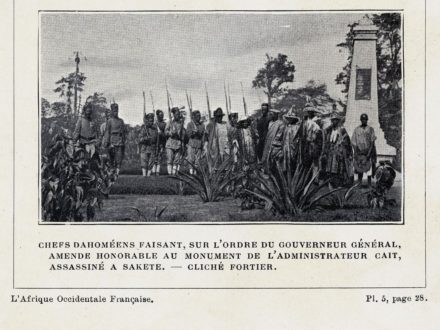

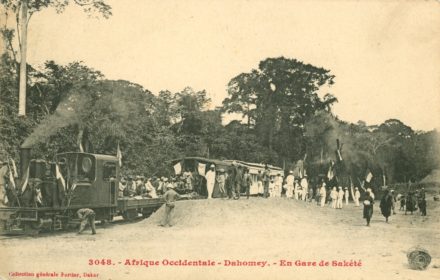

En mars 1909, le gouverneur général William Merlaud-Ponty revient au Dahomey pour inaugurer le pont enfin terminé.29 Fortier l’accompagne et a l’occasion de photographier à nouveau Porto-Novo, Sakété et Abomey. Ce voyage de 1909 fait l’objet de la belle série d’images du marché de Porto-Novo, de celles des embarcations du lac Nokoué et des chefs Adjiki et Odekoulé, en plus de la série montrant les danses voduns à proximité du palais de Béhanzin. Adjiki, grand chef de Porto-Novo, fils et successeur de Toffa 30, avait déjà été photographié par Fortier en 1908. En 1909, il l’a été encore, cette fois- ci dans son carrosse, entouré des hauts dignitaires de sa cour. Odekoulé, roi de Sakété, comme nous le verrons, fut contraint par le gouverneur général de rendre hommage aux français morts lors d’une révolte en 1905. La cérémonie fut captée par Fortier.

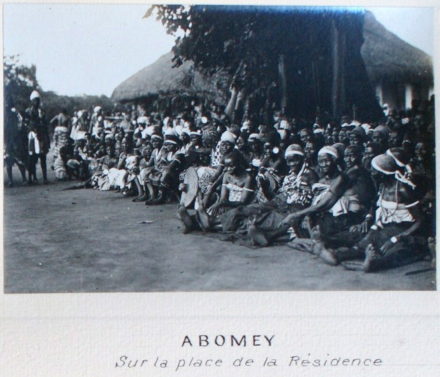

Un rapport administratif portant sur le mois de mars 1909, rédigé à Abomey, nous informe du passage de l’entourage du gouverneur général dans la ville.31 La visite fut brève : accompagné de dix-sept personnes, William Merlaud-Ponty arriva à Abomey le 21 mars au soir et en repartit le lendemain. Il y reçut en audience les fonctionnaires locaux et Alpha-Yaya, ancien roi de Labé, en Guinée, exilé par les Français.32 Il visita ensuite la clinique de jour en construction et l’école. Dans l’espace public appelé Simbodji(síngbójí) : maison à deux étages), situé en face du grand palais d’Abomey, où Béhanzin avait vécu pendant son règne, Merlaud-Ponty fut honoré par des performances d’adeptes de la religion des voduns. Dans ce même rapport, on retrouve, une fois de plus, des références au projet de construction d’un musée historique à Abomey.

Lors de ses deux séjours au Dahomey, Fortier est à la fois reporter pour les périples des autorités coloniales (accompagnant le ministre Milliès-Lacroix et le gouverneur général William Merlaud-Ponty) et documentariste impromptu (comme dans la série sur les danses voduns et le marché Porto-Novo). Son regard multiple et complémentaire apparaît clairement quand on considère l’ensemble des photographies – plus de deux cents – publiés sous forme de cartes postales qui dépeignent le Dahomey en 1908 et en 1909.

Colonialisme Français et résistance africaine

Comme déjà mentionné, l’expansion coloniale européenne en Afrique de l’Ouest s’est accélérée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Depuis 1840, la compagnie des frères marseillais Régis occupe le fort français d’Ouidah, transformé en bureau commercial. Bien que soupçonnées d’avoir trempé dans la traite des esclaves, des sociétés telles que celle des Régis et celle de Cyprien Fabre investissent de plus en plus dans l’huile et les noix du palmier à huile, produits du « commerce licite », dont la culture et la transformation étaient jusque-là contrôlées par les Africains. L’huile présentait un intérêt croissant pour le commerce européen. Les machines de la seconde révolution industrielle ont besoin de lubrifiants, les ouvriers se sont habitués à consommer de la margarine, et ces produits sont fabriqués avec des dérivés de ce palmier, dont l’huile est aussi à la base de la fabrication du savon de Marseille.33 Pour optimiser l’exportation de cette matière première, il est nécessaire d’assurer la sécurité des ports d’embarquement, et plusieurs traités franco-dahoméens sont rédigés de façon à obtenir des avantages commerciaux sur la côte.

Outre les motivations économiques, il y en avait d’autres, de nature politique, qui ont également stimulé la conquête du territoire. La défaite contre l’Allemagne (la Prusse) en 1870 avait laissé les Français désireux de faire sentir leur présence dans d’autres régions. Dans le cas particulier de ce qui est devenu la colonie du Dahomey, les anciens comptoirs et protectorats français sur la côte étaient coincés entre le Togo allemand et la colonie britannique de Lagos. Soucieuse de tenir son rang parmi les grandes puissances, la France voulait relier le débouché maritime et ses vastes possessions plus au nord où passait le fleuve Niger. La pénétration française à l’intérieur du territoire de l’actuel Bénin se fit à partir de Cotonou et Porto-Novo en 1892.

Les nouvelles technologies (pas uniquement militaires) garantissaient la suprématie européenne. L’ingénierie de l’acier, par exemple, a permis la construction du quai de Cotonou qui assurerait le débarquement des troupes du chef de la conquête française, le colonel Dodds, nommé général après la prise d’Abomey. Il y avait une barrière naturelle qui laissait les Européens à la merci des Africains : d’énormes vagues balayaient l’entrée de la barre infestée de requins, rendant les embarquements et débarquements très lents, dangereux et coûteux. Celle ci n’était traversée que par d’excellents rameurs.34 Comme Béhanzin l’avait prédit, la construction du quai de Cotonou indiquait que la conquête coloniale était proche. Après une résistance acharnée et trois années de guerre, le royaume du Dahomey s’effondre définitivement avec la reddition de Béhanzin en janvier 1894.

La domination coloniale établie et maintenue par la force militaire a entraîné une transformation drastique du Dahomey et des sociétés dans sa sphère d’influence, une population qui, au tournant du XXe siècle, se chiffrait à environ 500 000 personnes.35 La mise en œuvre de la « structure coloniale » a entraîné une occupation territoriale et des changements systémiques sans précédent dans les domaines politique, économique et culturel. L’une des premières mesures dans le domaine politique, comme nous l’avons vu, fut la destitution du roi Béhanzin (Figure 2) et sa déportation en Martinique, avec quatre de ses épouses, trois filles et un fils. Il recevait une pension mais celle-ci fut progressivement réduite par le gouvernement français de manière humiliante. Empêché de retourner au Dahomey, Béhanzin fut finalement transféré en Algérie en 1906, où il mourut et fut enterré. Malgré les demandes des proches, ce n’est qu’en 1928 que le gouvernement français autorisa le retour de ses restes au Dahomey.

Après la reddition de Béhanzin en janvier 1894, les Français firent couronner roi le prince Gucini, solennellement, sous le nom de Agoli-Agbo (Agoliágbò). Son arrivée au pouvoir résulte, selon certains, d’une trahison et, selon d’autres, d’un accord préalable avec son frère Béhanzin.36 Quoi qu’il en soit, malgré l’apparente tentative française de préserver l’institution monarchique, le général Dodds, principal architecte de la politique coloniale, prit l’initiative de diviser en deux le royaume du Dahomey : dans la partie sud, l’ancien royaume d’Allada (conquis par le Dahomey en 1724) fut rétabli et devint un protectorat de la France. L’intention explicite du général Dodds était d’affaiblir politiquement ce qui restait du Dahomey, où Agoli-Agbo était devenu roi sous les auspices de la France. Dans ce contexte, la stratégie de gouvernabilité française consistait à maintenir ou rétablir les monarchies indigènes afin de contrôler à travers elles les populations locales. C’est ce qui s’est produit, comme on le verra, dans les villes d’Allada, Sakété et Porto-Novo. Il s’agit en quelque sorte d’une forme « indirecte » de gouvernement colonial, généralement associée aux colonies anglaises, avec laquelle la France a flirté. Peu à peu, cependant, le système s’avéra inadéquat pour la région et plusieurs mouvements de résistance émergèrent.

Le manque de ressources du nouveau roi Agoli-Agbo et la concurrence des chefs locaux, nommés par les Français, font obstacle à son ambition de reconquérir le pouvoir des anciens souverains du Dahomey.37 Il se met alors à conspirer contre les colonisateurs, exigeant la complicité de ses sujets, « faisant réunir les gens de nombreux villages pour leur donner un fétiche et leur faire jurer qu’ils n’iraient jamais rien raconter aux blancs ».38 Un jour, il aurait envoyé à Savalou un « marabout nago » appelé Boko (peut-être un Bokono (bokɔ́nɔ̀), c’est-à-dire un devin), pour préparer des « gris-gris destinés à faire mourir tous les blancs d’Abomey ».39 Agoli-Agbo finit déposé et exilé au Gabon en 1900. La monarchie fut alors définitivement supprimée et l’aristocratie du dahoméenne, les clans ahovi (axɔ̀ví), avec le palais royal vide et l’émergence des lignées plébéiennes (anato), voit son prestige social érodé.

À terme, les Français remplacèrent le gouvernement colonial « indirect » par des formes de gouvernement « direct », avec la création de nouvelles unités politico-territoriales (« cercles », « subdivisions », « cantons ») et une structure administrative très hiérarchisée occupée presque exclusivement par des fonctionnaires blancs. Au sommet se trouvait le gouverneur de la colonie et, au-dessous de lui, les commandants des cercles, qui à leur tour supervisaient les administrateurs des subdivisions. Celles-ci comprenaient de plusieurs cantons ou communes, dont plusieurs villages. Les administrateurs nommaient des « chefs de canton » et des « chefs de village » parmi la population indigène. Ces chefs locaux, dépourvus d’autorité, étaient contraints au rôle malaise de médiateurs entre des intérêts souvent contradictoires. Ils étaient, par exemple, chargés de collecter les impôts et de recruter des hommes pour l’armée et les travaux publics (comprendre : travaux forcés ).

Mais la transformation économique imposée par la colonisation est allée au-delà de ces phénomènes déjà assez dramatiques. Les activités agricoles de subsistance et le système mercantile traditionnel, qui reliaient les marchés locaux aux routes commerciales interrégionales à longue distance, étaient progressivement soumis à la pression d’une économie monétarisée orientée vers l’exportation et d’un mode de production capitaliste. Ce passage à une logique de marché s’effectua graduellement et, selon Patrick Manning, ne s’acheva que dans les années 1930.40 De plus, les innovations technologiques telles que le quai de Cotonou, le chemin de fer et le télégraphe accélérèrent l’ouverture de la colonie vers l’extérieur et la mondialisation.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les Allemands et les Français de Marseille se distinguent parmi les commerçants européens établis dans la région. La commerce, après la fin de la traite des êtres humains, portait surtout sur l’échange de noix et d’huile de palme contre des distillats, principalement l’anisé (anizado). Les mêmes barriques parties en Europe remplies d’huile de palme en revenaient pleines de boissons alcooliques.41 Comme à l’époque de la traite, on importait aussi, notamment, des tissus, des armes et de la poudre à canon, mais l’alcool avait une place importante. La plupart des tissus importés provenaient de Manchester, qui savait produire des tissus imprimés de qualité inférieure mais à bas prix. Les commerçants de Hambourg dominaient, eux, le marché des distillats.42

Lorsqu’ils conquirent le Dahomey, les Français effectuèrent des relevés topographiques visant à permettre la construction du chemin de fer vers l’intérieur. Traditionnellement, en fonction des facteurs géographiques le long de l’itinéraire choisi, le transport des marchandises entre l’intérieur des terres et la côte se faisait soit en pirogue sur les rivières et les lagunes, soit par des porteurs , soit par des « rouleurs de ponchons », conducteurs expérimentés des barriques d’huile ou de distillats. Les commerçants européens étaient totalement dépendants des travailleurs africains, car les animaux de monte ou de somme, tels que les chevaux et les ânes, ne résistaient guère au climat. Le recrutement de porteurs s’avérant difficile, beaucoup furent enrôlés de force, une tâche qui, comme nous l’avons dit, incombait aux dirigeants africains soumis aux Français. L’élite – les chefs locaux et l’ensemble des Européens – se déplaçait dans des hamacs suspendus à une barre en bois dont les extrémités étaient en équilibre sur la tête de deux Africains, avançant en file indienne.43

La construction du chemin de fer semblait être la solution à tous les besoins des Européens au Dahomey. L’entreprise, d’abord privée, puis reprise par l’administration française, devient rapidement l’un des scandales des concessions coloniales et de la spéculation financière à la Bourse de Paris au début du XXe siècle. Le ministre des Colonies a confié la construction et l’exploitation du chemin de fer à une société basée à Marseille et représentée par un certain Borelli, qui recevrait, en plus des subventions, quelque 100 000 hectares de terres sur les rives du chemin de fer entre Cotonou et Abomey, c’est-à-dire dans des zones fertiles et peuplées déjà exploitées par les agriculteurs dahoméens. Les terres, non clôturées, furent considérées par certains Européens comme sans propriétaire, alors que les Dahoméens savaient très bien à qui appartenait chacun des palmiers productifs.44 Les travaux de pose des rails commencèrent en 1900. Fin 1902, des commerçants africains, agudas et européens s’allièrent à 9 000 fermiers dahoméens pour exiger que le gouvernement de la colonie empêche la cession des terres à la Compagnie de chemin de fer du Dahomey, avec succès : En fait, il n’y eut pas d’expropriation, et le gouvernement colonial finit par prendre en charge la compagnie ferroviaire. Or les travaux avaient été entièrement financés par des fonds publics provenant des impôts perçus au Dahomey même.45 La main d’œuvre ne comportait pas que des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Les hommes devaient rester sur les chantiers qui employaient chacun plus d’un millier de travailleurs. Pour qu’il n’y ait pas de baisse de leur effectif, on fit appel à des femmes pour leur porter du sable. Dans les campements masculins, les femmes locales s’occupaient aussi de l’alimentation. Quant aux enfants, ils étaient chargés de transporter de l’eau pour les ouvriers.46 La capacité du génie civil français à surmonter les obstacles naturels impressionna les Africains : des lacs, souvent sacrés pour la population locale, au « Lama », l’immense dépression marécageuse qui s’étend d’Allada à Abomey, tous les types de terrains furent terrassés pour y installer les voies ferrées.

En 1905, les 143 kilomètres entre Cotonou et le village de Dan, au nord d’Abomey, avaient déjà été construits. En 1907, comme on l’a dit, les voies allaient jusqu’à la rivière Ouemé, à 247 kilomètres de la côte. La destination finale de cette partie du projet, la ville de Savè, située au kilomètre 261, ne sera atteinte qu’en 1911. Une deuxième ligne fut construite entre 1904 et 1908, reliant Porto-Novo et Saketé, pour atteindre Pobé, plus au nord, en 1913 (voir la carte ci dessous). L’axe ferroviaire reliant Cotonou et Savè eut un impact majeur sur le système commercial interrégional préexistant, favorisant la création de nouveaux marchés locaux dans des gares, telles que Bohicon ou Aguagon, mais évinçant aussi d’autres marchés plus éloignés. Les deux principales routes commerciales reliant l’arrière-pays du nord à la côte furent également affectées. Par exemple, dans la première, qui reliait Grand Popo et Djogou, à la frontière ouest de la colonie, le commerce du sel déclina nettement après l’arrivée dans la région d’Abomey du chemin de fer, qui offrait un itinéraire alternatif. Le commerce sur la route de l’Est, qui allait de Parakou à Badagri et Lagos dans la colonie anglaise voisine, se réorienta progressivement vers Cotonou. Par conséquent, les éleveurs de bovins, qui avant ne bénéficiaient pas du chemin de fer, transférèrent aussi la transhumance à Porto-Novo et à Cotonou, car le transport en train, même cher, pouvait réduire le coût du transport du maïs, favoriser les exportations et stimuler la production. Cependant, le chemin de fer n’affecta pas le prix et ne fit pas augmenter la quantité d’huile ou de noix de palme acheminée jusqu’à la côte. Patrick Manning écrit que ces produits demeurant les principaux produits d’exportation du Dahomey, le chemin de fer fut « condamné à un échec relatif », bien qu’il ait été un élément clé de l’absorption progressive du commerce traditionnel dans le mode de production capitaliste.47

À ces transformations politiques et économiques, il faut ajouter les changements culturels, qui eurent à terme un impact plus durable et plus néfaste pour la population locale. Bien que l’alphabétisation fusse limitée à une minorité d’Africains, les Africains « évolués », l’apprentissage de la langue française et de l’histoire de France, la discipline du corps par les habitudes européennes, façonnèrent l’éducation des futures élites. L’enseignement occidental fut complété par la conversion au christianisme, étant donné que la plupart des écoles étaient sous le contrôle des prêtres des missions catholiques. Cette colonisation des esprits et des corps fut encore renforcée par l’utilisation, dans l’espace public, de toute une série de symboles, de drapeaux et d’hymnes, ainsi que par des cérémonies commémoratives (dont la fête nationale, célébrée dans toutes les subdivisions de la colonie le 14 juillet), qui finirent par imprégner l’imaginaire des populations locales de références culturelles françaises. La situation coloniale est donc un processus historique de changement radical que les photographies de Fortier parviennent à restituer de façon exemplaire.

Toutefois, ce processus de domination ne se produisit pas sans résistances. Les Dahoméens n’ont pas toujours accepté passivement l’imposition d’une autorité étrangère. Nous avons déjà mentionné les attitudes subversives, faisant appel aux ressources spirituelles, du roi Agoli-Agbo. Sous la surveillance soupçonneuse des autorités françaises, les rituels périodiques en l’honneur des ancêtres royaux – le culte des Nesuhue (Nɛ̀súxwé) – continuent aussi à être célébrés. Cet espace de dévotion vodun, dont le code et la langue échappent aux colonisateurs, permet l’activation de la mémoire locale et de formes symboliques de contestation de la domination politique. Ainsi, le champ religieux, qui pouvait apparaître aux Européens comme une forme d’aliénation ou de folklore, était pour les Dahoméens un espace d’affirmation nationale.

Outre cette résistance de « basse intensité », il existait ailleurs des attitudes plus conflictuelles. À l’Ouest, à la frontière avec la colonie allemande du Togo, sur le territoire des Adjas (Ajă) et des Houés, où se trouvait l’ancien royaume du Tado (Tádò), de violents affrontements se produisirent, et le roi Pohizon (Kpoyizu), à l’instar d’Agoli-Agbo, fut exilé au Gabon en 1900.48 Au nord de Porto-Novo, dans la région des Holis ou Holi-idjes, il y eut une forte résistance à la pénétration française, qui se maintint de 1905 à 1910 puis fut écrasée en 1911.49 Cela montre que si l’administration coloniale avait tendance à mettre l’accent sur la tranquillité de la colonie, le succès croissant de la collecte des impôts et le recrutement forcé de jeunes pour travailler sur le chemin de fer, les processus de contestation étaient constants. En effet, en mai 1908, coïncidant avec la visite du ministre des Colonies, marquée par un esprit général de festivités publiques, les chefs d’une révolte qui avait éclaté l’année précédente contre un décret instituant de nouveaux impôts avaient été libérés de prison.50 À ce moment, Abomey vivait dans le calme politique, et l’administrateur écrivait : « Les ‘Fons’ [sont] souples, disciplinés, travailleurs ; les ‘princes’, généralement paresseux et intrigants. Les chefs continuent a être des auxiliaires précieux du Résident [Le Hérissé], et les récompenses que leur a données M. le ministre des Colonies ont stimulé leur zèle, en même temps qu’elles ont satisfait leur amour-propre».51

IIe PARTIE

L’IMAGE AU PREMIER PLAN: DOCUMENTS VISUELS COMMENTÉS

Cotonou

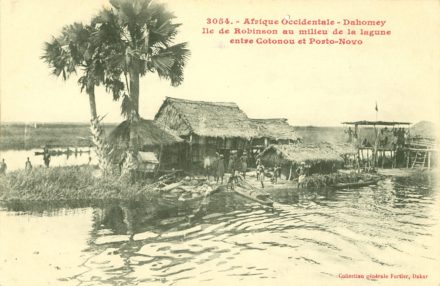

À l’origine village de pêcheurs, le port maritime de Cotonou (Kútɔ́nú), au sud du lac Nokoué, fut créé par Guezo, roi du Dahomey, vers 1840, après le début de la répression britannique de la traite négrière. La tradition veut que ce soit le trafiquant brésilien Francisco Félix de Souza qui ait proposé à Guezo le lieu de construction du port, moins visé qu’Ouidah, jusqu’alors lieu de départ des navires qui traversaient l’Atlantique. Malgré ses débuts comme lieu de contrebande, Cotonou allait devenir le plus grand port de la région, grâce à l’émergence du « commerce licite » déjà mentionné: celui de l’huile et des noix de palme, qui remplaça la traite des êtres humains. Les zones les plus productives, au nord de Porto-Novo et autour du lac Nokoué, étaient reliées au port par des pirogues. Seule une petite bande de sable séparait le lac de la mer. Jusqu’à l’installation des Français dans la région à la fin du XIXe siècle, les transactions commerciales à Cotonou étaient contrôlées par des familles d’agudas.52 Dans le contexte des conflits avec les Allemands et les Britanniques pour le contrôle des zones d’influence en Afrique de l’Ouest, et après l’annexion de Lagos par ces derniers en 1861, la France décide de concentrer ses efforts sur l’occupation de Cotonou. Dans les années 1860, sous le règne de Glele, trois délégations françaises négocient avec les autorités du Dahomey le « cession » de Cotonou contre le paiement d’annuités. En fait, les Européens et les Africains on interprété cet accord différemment : du point de vue de Glele, il ne s’agissait que de l’autorisation de construire un poste de commerce. En 1883, la France déclara qu’elle donnerait à Porto-Novo le statut de protectorat, et deux ans plus tard, elle occupa Cotonou. En 1890, après des désaccords sur la prérogative de perception d’impôts sur les marchandises qui circulaient sur le port, eut lieu le premier conflit armé entre le royaume du Dahomey (qui tenta d’envahir Cotonou) et la France. Au même moment, Béhanzin prend le contrôle du royaume, succédant à Glele, son père, décédé en 1889. Ne parvenant pas à expulser les Français de Cotonou, Béhanzin dut négocier. Là aussi il y eut une divergence d’interprétation sur les termes du nouvel accord, qui prévoyait toujours un paiement annuel au Dahomey. Le royaume considérait ces règlements comme un tribut qui ne remettait pas en cause sa souveraineté, tandis que les Français les percevaient comme une compensation à la reddition. Il faut rappeler que les Français étaient déjà installés, par le biais d’un accord de protectorat, dans le royaume voisin de Porto-Novo, rival historique du Dahomey. Le différend autour du contrôle de Cotonou offrit aux Français une stratégie pour légitimer leur projet d’expansion visant aussi à neutraliser l’influence britannique dans la région.53 Le Traité de Cotonou de 1890 ne signifiait donc qu’une trêve avant la confrontation finale, qui commencerait deux ans plus tard. Pendant ce temps, Béhanzin se mit à acheter d’armes et de munitions aux Allemands établis au Togo, qui les lui livraient à Ouidah. Les Français, pour leur part, qui construisirent le quai de Cotonou et étudièrent le terrain, décidèrent que l’invasion du royaume du Dahomey se ferait par pénétration fluviale, en remontant l’Ouemé depuis Porto-Novo.54 Selon Robin Law, l’intérêt de la France pour Cotonou venait de ce fait que, dès le milieu du XIXe siècle, ce port était plus attractif pour les maisons de commerce européennes que celui d’Ouidah, à l’ouest. D’autre part, la présence de l’administration française dans la ville était très attirante pour l’implantation de nouvelles entreprises.55 La construction du quai, qui a commencé à fonctionner en 1893, ne fit qu’accélérer un processus en cours depuis longtemps. En 1900, le chemin de fer entre Cotonou et le Nord est inauguré, rendant irréversible la concentration économique dans la ville.

Les photographies prises par Fortier à Cotonou le 3 mai 1908 documentent l’espace urbain en formation. Deux cartes postales illustrent l’arrivée du ministre des Colonies Milliès-Lacroix et le système de débarquement et d’embarquement : une grue hissait les passagers sur le quai. Comme nous l’avons vu, la barre, secouée de fortes vagues et infestée de requins, rendait risqué le passage des navires vers la plage. Le quai, long de trois cents mètres, dépassait l’entrée de la barre et accueillait les passagers et le fret à son extrémité, équipée de la grue et des nacelles. La Figure 20 montre, au premier plan, un bateau avec neuf laptots (marins africains) en uniforme et quatre officiers, amarré à une flotteur près du quai. Les pales des rames sont découpés. Les ondulations de la mer sur la gauche indiquent que le quai se terminait là où les vagues commençaient à se former. Au fond de l’image, un autre bateau à moteur se dirige vers le navire ancré au large. C’est le Chasseloup-Laubat, un croiseur de la marine française stationné à Dakar, qui emmena le ministre le long des côtes africaines. La perspective indique que Fortier photographiait déjà sur le quai. C’est aussi de là qu’il capte la scène de la Figure 21, où le ministre et trois autres Européens sont hissés dans une nacelle. Milliès-Lacroix arrive à Cotonou accompagné du gouverneur général de l’Afrique de l’Ouest, William Merlaud-Ponty. Accompagne le groupe le gouverneur de la colonie du Dahomey de l’époque, Edmond Gaudart, qui vient les accueillir et guider.

Le quai est orné de feuilles de palmier pavoisés de drapeaux tricolores pour recevoir le ministre (Figure 22). Au lieu d’utiliser la voie ferrée de type Decauville, de gabarit étroit, servant à déplacer les marchandises le long des trois cents mètres de quai, Milliès-Lacroix se fait porter.

Sur la Figure 23, l’entourage apparaît couché dans des hamacs recouverts de rideaux en tissu ornés et portés sur la tête d’Africains. Ce moyen de locomotion, qui exprime si clairement la relation hiérarchique entre les colonisateurs et les autochtones, a été utilisé à plusieurs reprises lors du voyage du ministre au Dahomey. Les porteurs de hamac, appelés hamacaires par les Français, sont en uniforme ; chaque paire utilise le même modèle de tissu noué à la taille. Ils portent un brassard d’identification. Le porteur le plus à gauche sur l’image a sur la tête un accessoire destiné à répartir le poids. Tous sont pieds nus. Le dernier homme à gauche est un tirailleur sénégalais, membre de l’armée coloniale, muni de sandales. Des tirailleurs vont accompagner l’entourage tout au long du voyage, tandis que les troupes de chaque colonie se relaieront selon les lieux visités. Le ministre n’a amené que deux conseillers, mais la délégation comporte aussi des représentants des autorités locales.

Comme nous l’avons dit, Cotonou était le point de départ du chemin de fer vers le nord de la colonie. De Pahou, une branche menait, à l’ouest, à Ouidah. Ainsi, les plus longs trajets effectués par l’entourage du ministre utilisèrent le train. Sur la Figure 26, on voit la gare dallée et dotée d’un balcon probablement réservé aux Européens. Trois lampadaires à gaz éclairent le quai. Fortier a photographié depuis l’intérieur d’un wagon du train. Nous voyons beaucoup d’Africains au premier plan, et leurs vêtements nous informent sur la société de Cotonou à l’époque. La plupart des personnes présentes sont des hommes. Les vêtements et les chapeaux de différents types sont fabriqués localement ou sont d’origine européenne. Certains des personnages portent des chaussures, d’autres non. À gauche, un homme en smoking et portant un haut-de-forme tient une canne. En 1908, le chemin de fer avait déjà atteint Aguagon, dans le pays Mahi (Maxí), à plus de deux cents kilomètres de la côte. Une autre section allait de Porto-Novo à Sakété (voir Figure 27).

Pahou

À Pahou, à l’ouest de Cotonou, la voie ferrée principale se dirigeait vers le nord, tandis qu’une branche menait à Ouidah, quinze kilomètres plus loin. Robin Law dit que Pahou a été fondée à partir d’Ouidah au moment de la transition entre la traite négrière et la production de dérivés du palmier à huile, cette zone étant propice à sa culture intensive. Le journal du ministre, qui ne mentionne pas l’arrêt à Pahou, rapporte que le jour même de son arrivée à Cotonou, la délégation est repartie en train dans l’après-midi pour Ouidah : il dit qu’il a traversé « une région très intéressante: palmeraies et marais étangs et terres cultivées ; maïs. ».56 En rassemblant les informations des légendes des cartes postales de Fortier et des séries de clichés de l’album qu’il a offert au ministre, nous pouvons identifier quatre images de groupes de personnes qui ont probablement été prises à Pahou.

Sur la Figure 30, on voit un couple debout. Les deux personnes portent des vêtements noués à la taille à la mode locale. Sur le plancher se trouve un tabouret circulaire à trois pieds sculpté dans une unique pièce de bois (kataklε). Ce type de siège servait autrefois de trône lors du couronnement du roi du Dahomey, devenant ainsi un insigne du pouvoir.57 Un groupe de personnes est assis : elles semblent attendre le moment de se présenter. Sur la droite, nous voyons un tambour, appelé kpezìn, dont la caisse de résonance est une jarre en céramique, avec un col allongé et une base sphérique, recouverte de vannerie de paille ou d’osier. Ce type de tambour accompagne l’orchestre dans les cérémonies funéraires (zεnlì), mais aussi dans la musique récréative et dans d’autres célébrations.58

La Figure 31 montre un groupe de danseurs masculins. Leurs tibias sont recouverts de fibres de raphia, un dispositif utilisé dans les spectacles pour valoriser les mouvements du corps et camoufler les clochettes qui tintent pendant la danse. Sur la gauche, au sol, on voit trois tambours. Le plus petit semble être de type kpezìn, et le plus grand, selon les informations recueillies à Abomey, serait de type lenhun (lɛ̀nhun).59 Certains des danseurs utilisent une sorte d’éventail circulaire.

Sur la Figure 32, nous voyons une présentation de ce qui pourrait être un Zangbetó (Zàngbètɔ́), littéralement le « chasseur de nuit », parfois aussi appelé « gardien de la nuit ». Les voduns Zangbetó constituent autour d’eux des sociétés secrètes masculines qui interviennent dans les quartiers et les villages comme une force de police, surveillant les routes et protégeant la communauté des voleurs ou des ennemis. Les adeptes croient que ses vêtements, faits de fibres de raphia, sont animés par une force surnaturelle invisible. Il peut aussi s’agir d’une manifestation du vodun Sò Bragada, associé au tonnerre, auquel cas le masque, fait de bois et de cornes, serait celui d’un bélier, son emblème. Derrière on voit le drapeau français ; les trois hommes à gauche, en uniforme mais pieds nus, pourraient faire partie de l’entourage colonial, peut-être en tant que rameurs. On notera dans la légende de la carte le mot « féticheur », peut-être utilisé par Fortier pour décrire le personnage masqué, mais qui, à proprement parler, désignerait plutôt l’individu à droite de l’image, chargé de prendre soin du vodun, le vodunon (vodúnnɔ́), littéralement le « propriétaire », « maître » ou « gardien » du vodun. Le terme « fétiche », dérivé du terme portugais « feitiço », a commencé à être utilisé par les nord Européens sur la Costa da Mina au XVIIe siècle pour désigner des objets de culte et des dieux africains. De « fétiche » vient au XVIIIe siècle le terme « fétichisme » , représentant pour les philosophes des Lumières la première et la plus simple étape de l’évolution religieuse humaine. Selon eux, le fétichisme consistait à attribuer une valeur sociale et une personnalité à des objets matériels arbitraires et, à ce titre, était associé aux notions de superstition, d’irrationalité, d’exploitation et de charlatanisme. Au XIXe siècle, l’anthropologie évolutionniste et le colonialisme européen ont entretenu ces stéréotypes simplistes dans l’imaginaire occidental, représentant ainsi, d’une manière déformée et biaisée, la religiosité africaine et généralement l’idée d’Afrique. Fortier, malgré ses années de coexistence avec les sociétés locales, n’a pas échappé aux conventions européocentriques des colonisateurs.

Sur la Figure 33, nous voyons, au premier plan, un autre personnage masqué. Comme les manifestations des egunguns, les ancêtres yorubas, il cache ses mains et ses pieds, et on le croit animé par un vodun ou une force invisible. Le masque est entouré d’un groupe d’adeptes des « voduns des arbres » ou atinmévodun (atinmɛ́vodún), littéralement « vodun dans l’arbre »). La religion vodun est célèbre pour sa vénération des arbres, conçus comme des entités spirituelles auxquelles sont attribués divers pouvoirs, protecteurs et thérapeutes, entre autres. Lors les processions publiques, les prêtres de l’arbre vodun portent sur leur dos l’atchiná (aciná), un tronc de bois orné de plumes et de bandes de tissu coloré, comme on peut le voir au premier plan, dans le coin droit de l’image. Ces objets sont considérés comme les « sièges » ou résidences du vodun. Les entités appartenant à cette catégorie, telles que Lŏkò, Agasú, Bosíkpɔ́n, Măsɛ̀ etc., reçoivent aussi le nom générique de hunvé (hunvε : dieu rouge). De nos jours, la danse conjointe de personnages masquées avec les « dieux des arbres » n’est pas habituelle.

Ouidah

Ouidah ou Glehué (Glexwé), littéralement la « maison du champ », était à l’origine la résidence rurale des habitants de Savi (Saxé), la capitale du royaume Hueda. Elle a probablement été fondée par les indigènes hula (xwlá), pêcheurs dans les régions lacustres parallèles à la côte, qui auraient été rejoints par des Huedas de l’Est. Les premiers Européens qui y débarquèrent, vers 1580, furent des Portugais. Les Huedas étaient à l’époque sous le règne d’Allada. Cependant, vers 1670, sous l’impulsion du lucrative commerce maritime, en particulier de la traite négrière, le royaume de Huedá se libéra par la force du joug de l’Allada. Le village d’Ouidah devint ensuite un des principaux comptoirs du commerce transatlantique.

À l’initiative des Français et des Anglais, qui y avaient construit des entrepôts dans le cadre de leurs activités commerciales, les Portugais élevèrent, en 1721, le fort de São João Baptista de Ajudá, dont le siège administratif était au Brésil, dans la ville de Salvador de Bahia. La prospérité du royaume Hueda éveilla l’avidité du puissant royaume intérieur émergent du Dahomey, qui, en 1727, conquit Savi, puis Ouidah. Ouidah devint le principal port du royaume du Dahomey pour l’exportation des esclaves africains.

Entre 1670 et 1860, environ 1 million de personnes partirent d’Ouidah pour les Amériques, la plupart au Brésil, notamment à Bahia.60 La ville était le principal centre logistique des transactions entre les royaumes européens et africains fournisseurs d’esclaves. En plus de servir d’intermédiaire pour l’achat et la vente de personnes, Ouidah fournit du bois de chauffage, des animaux de ferme et de l’eau pour la longue traversée. Comme l’explique Robin Law, ces peuples côtiers ont joué le rôle de « communautés d’intermédiation », favorisant « la transmission des influences culturelles et, à terme, l’adaptation des sociétés africaines au domaine politique et économique européen (…). Ouidah est devenue nettement plus importante sous le contrôle dahoméen, non seulement en tant que centre de commerce, mais aussi parce qu’elle est devenue le siège de l’administration provinciale.61 En effet, au début du XIXe siècle, Ouidah était la base de la dynamique communauté mercantile constituée entre autres de commerçants portugais et brésiliens. Parmi ces derniers se trouvait le Bahianais Francisco Félix de Souza, qui, de greffier de la forteresse portugaise de São João Baptista de Ajudá, devint, des années 1820 à sa mort en 1849, le plus important négrier de la Costa da Mina. Il reçut du roi du Dahomey Guezo le titre de Chachá, et la reine du Portugal le fi membre de l’Ordre des Chevaliers du Christ.62 Cette communauté, fortement impliquée dans la traite négrière, accueillit en retour les affranchis africains en provenance du Brésil qui, avec leurs descendants créoles, échappèrent à la répression anti-africaine après la Révolte des Malês qui éclata à Bahia en 1835. Le groupe social résultant, les Agudas, avait le portugais pour langue véhiculaire et, en majorité, fit du catholicisme un signe de distinction et d’exclusion, puisque la population autochtone n’avait pas le droit d’être baptisée. L’interruption de la traite des esclaves au Brésil vers 1850 et à Cuba dans les années 1860, ainsi que la croissance de la ville portuaire voisine de Cotonou, entraînèrent un relatif déclin à Ouidah.

Néanmoins, en 1908, au moment de la visite du ministre des Colonies, la communauté aguda était encore très organisée. Le carnet de voyage du ministre nous informe que Milliès-Lacroix a reçu un cadeau de M. Medeiros, « représentant d’une catégorie spéciale de métis originaires du Brésil, des commerçants très intelligents, éduqués et parlant admirablement le français ». Les métis portugais et brésiliens qui constituèrent les Agudas en épousant des femmes autochtones ont laissé des descendants à la peau claire, un trait racial distinctif que beaucoup d’entre eux tiennent encore à souligner. Cependant, les Africains libérés rentrés de Bahia, en raison de leurs coutumes et habitudes occidentales, étaient appelés des « Blancs » (yovó). Ce fait et la tendance des Agudas à l’endogamie peut peuvent expliquer la caractérisation des descendants des rapatriés comme « métis ». La visite de l’entourage du ministre à Ouidah fut brève. Comme nous l’avons dit, le groupe se dirigea vers la ville le jour même de son débarquement à Cotonou et, après s’être arrêté à Pahou, arriva dans l’après-midi, et en repartit vers 19h30. Après l’accueil des marchands locaux et les « nombreux tam-tams de la population enthousiaste », le groupe eut aussi le temps de visiter la nouvelle église catholique en construction, ainsi que le célèbre temple du serpent vodun Dangbé, situé devant la mission.63

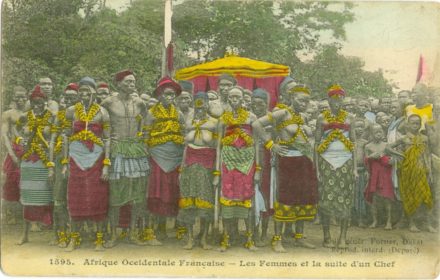

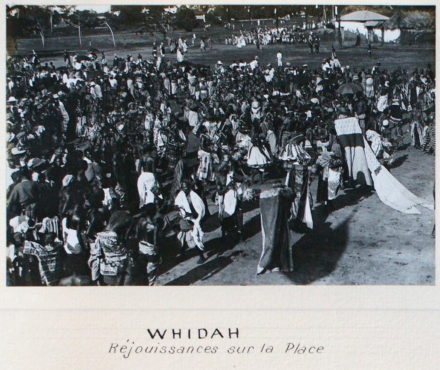

Les Figures 34 à 37 montrent une vaste place à Ouidah. L’ensemble architectural fortifié, en bas de la Figure 34, couvert de grands toits de paille, n’a pas été formellement identifié, mais tout semble indique qu’il s’agit de l’ancien fort portugais de São João Baptista de Ajudá, aujourd’hui Musée historique d’Ouidah. Le fort est mentionné dans le journal du ministre comme lieu de réception et comme ayant « l’aspect d’une ferme ». Fortier photographie encore d’en haut, peut-être depuis le balcon du siège de l’administration coloniale (que les Français appelaient Résidence). La foule présente sur la place reflète tout le spectre social de la ville, et mêle adultes et enfants. Les membres de l’élite locale, dont plusieurs sont probablement agudas, sont vêtus à l’européenne, avec des vestes et des canotiers ou des feutres, certains portant des drapeaux tricolores (Figure 34). D’autres sont habillés dans le style local, avec des pièces d’étoffe croisées sur l’épaule ou nouées à la taille, torse nus, et certains avec des boubous, et coiffés de turbans et de bonnets utilisés par les musulmans.

Le motif de la fête semble avoir été d’honorer le ministre et son entourage par la présentation de diverses congrégations religieuses. La procession des voduns et de leurs fidèles, provenant de divers temples, tenue sur la place publique et devant les autorités, était une pratique courante dans le royaume du Dahomey, perpétuée à l’époque coloniale. On voit ainsi plusieurs voduns des arbres (atinmévodun ou hunvé), avec leurs atchiná sur le dos (Figures 35 et 37), se mêlant aux vodúnsis mieux visibles sur les images suivantes. Le défilé officiel alterne avec les tambours (« tam-tams », comme l’annonce la légende, où les voduns dansent entourés de leurs adeptes et de curieux.

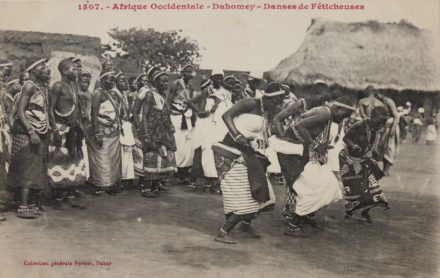

Les photographies des Figures 38 à 46 et 48 à 50 ont été prises par Fortier sur le même plan que les danseurs ou les adeptes des voduns. Les clichés sont nets. L’intensité de la lumière africaine a certainement permis une exposition très rapide, ce qui a permis de photographier le mouvement des femmes sans perdre en profondeur de champ ni en netteté. Fortier a dû positionner la caméra au niveau du cercle formé par les spectateurs, devant l’orchestre de tambours (Figure 44), en se concentrant sur les femmes qui dansent. Dans certains cas, il semble s’être placé au centre du cercle (Figure 39). Il sait se déplacer avec aisance entre les protagonistes, en réalisant des prises en une séquence si méthodique qu’elles semblent être photogrammes d’un film.

La proximité de l’objectif a permis de saisir des détails intéressants, par exemple, la variété des tissus utilisés dans les costumes des participants de la célébration. La majorité sont de production africaine, avec divers motifs géométriques. Il y a aussi de beaux exemples d’estampage à la main, comme on peut le voir dans les Figures 38 et 41. Les tissus européens, un élément important du programme d’importation du pays, sont également présents, comme pour le chemisier d’une femme et pour la jupe et le foulard d’une autre qui apparaissent dans la Figure 45.

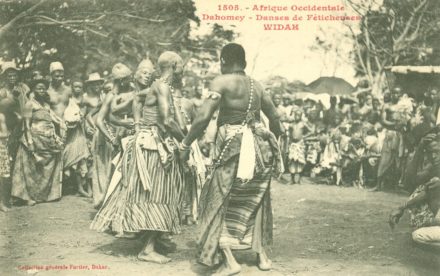

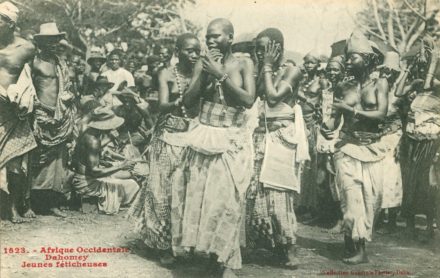

Fortier a intitulé la série « Danses de Féticheuses », utilisant une fois de plus le vocabulaire du fétichisme pour désigner indistinctement et génériquement les vodúnsis, terme autochtone qui signifie littéralement « épouse du vodun », mais s’appliquant aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Vodunsi désigne une personne qui, après de longs et complexes rituels d’initiation, est consacrée pour recevoir sur sa tête les divinités par la transe médiumnique. Pour qui ne connaît pas les sectes, il est difficile de distinguer quand le vodunsi est dans son état normal ou quand il est possédé par l’esprit. Cependant, certains signes, tels que les arrangements vestimentaires et d’autres détails, nous permettent d’identifier l’occurrence de la « possession », le moment où la personnalité du vodunsi s’efface et laisse place à la manifestation du vodun.

Le port par plusieurs vodúnsis de chapeaux de paille coniques, attribut caractéristique du vodun Avlekétè (alias Avrékété, Afrékété etc.), permet d’identifier le groupe comme des adeptes du panthéon de la mer (xù).64 Cette famille de voduns, vénérée anciennement par les pêcheurs hula de Ouidah, fut associée, peut-être depuis la conquête dahoméenne de la ville en 1727, au panthéon du tonnerre d’Hevioso (Xεbyoso). À Ouidah, le prêtre suprême de ce panthéon composé de la mer et du tonnerre est Daagbo Hunon (Daagbó Xùnɔ̀ ), qui aurait un certain pouvoir sur les autres temples.

Malgré la possible variabilité régionale et les transformations constantes auxquelles sont soumis les panthéons vodun, la famille de la mer à Ouidah est formée d’un couple parent, Agbè (ouXù) et Naétè, et de sa descendance, entre autres, Agbogu, Ahuagan, Tokpodun, Saho, Gbeyogbo et Avlekétè. Selon les informations fournies par la famille d’un prêtre Daagbo Hunon,65 Avlekétè porte un chapeau de paille, Agbè (le père de la famille) et Saho portent un chapeau de feutre foncé, généralement noir ou bleu, autour duquel, si le vodunsi est une femme, ils enroulent un foulard. Sur les Figures 38 et 39, le personnage qui porte une jupe rayée serait donc Agbè (ou peut-être Saho).

Selon les versions, Avlekétè peut être une femme ou un homme, mais, étant cadet de la famille, c’est toujours un enfant gâté, joueur et imprévisible. Dans les cérémonies, il ou elle danse toujours devant et ouvre la voie aux autres voduns en les imitant de façon parodique. Comme le vodun Legba, Avlekétè est aussi expert en langues, traducteur, celui qui fait le lien entre les dieux et les humains.66 Avlekétè aurait volé les clés de la mer à sa mère, Naétè, remplissant la lagune de poissons et apportant la prospérité aux pêcheurs. Il est spécialiste de la propagation de rumeurs et de ragots : de ce fait, lorsque les vodúnsis dansent, elles portent les mains à la bouche, dans un geste qui signifierait « ne parle pas, ne dis rien à personne » (Figure 44).67 Comme l’explique Le Hérissé à propos des rituels dont il avait été témoin dans la capitale Abomey :

« Les prêtresses d’Avrékété forment un groupe du « corps de ballet » de Hébyosô, le tonnerre. Au cours de leurs danses elles ne cherchent nullement à représenter, par leurs gestes, le flux et le reflux de l’Océan où réside leur divinité, comme nous en avons entendu émettre l’opinion ; elles miment un peu trop lascivement des danses d’amour. »68

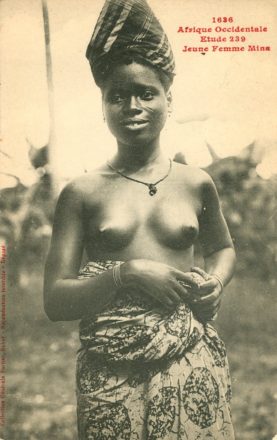

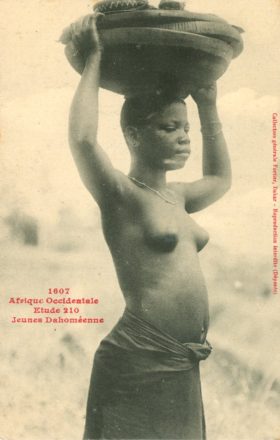

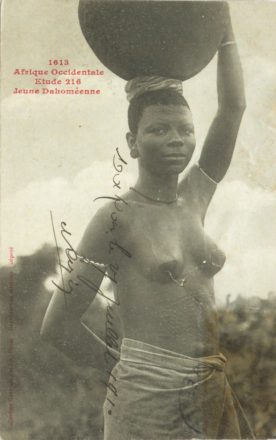

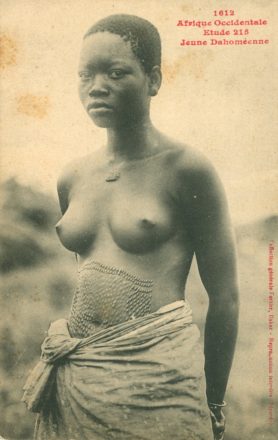

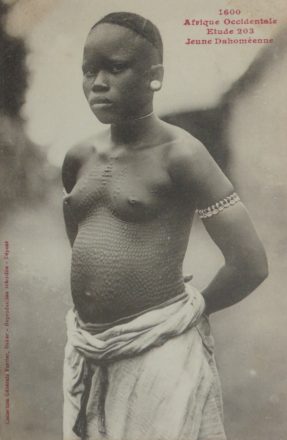

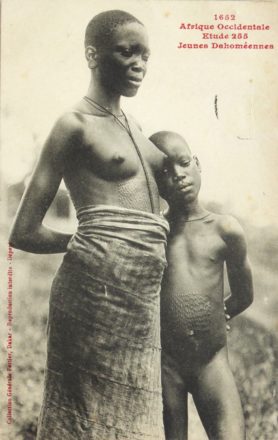

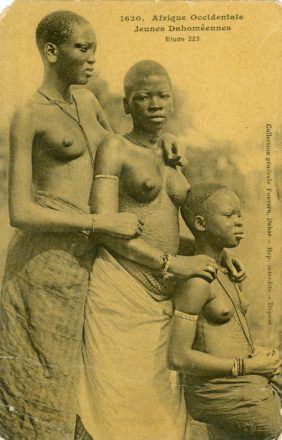

C’est cette chorégraphie représentant des rapports sexuels que Fortier a captée à Ouidah. Elle est exécutée par huit vodúnsis (certainement déjà possédées par leur vodun, puisqu’ils étaient les seuls à pouvoir faire effectuer cette danse). Les quatre plus âgées ont des vêtements attachés autour de leur poitrine, et les quatre plus jeunes ont les seins découverts. Il convient de noter que cette différence d’habillement distingue, dans la vie profane de l’ancien royaume du Dahomey, les femmes mariées ou adultes des adolescentes encore célibataires. Toutes dansent pieds nus et portent divers colliers, les plus remarquables étant les plus longs, qui pendent sur une épaule et se croisent sur la poitrine. Ils sont de deux types principaux : ceux faits d’une enfilade de gros coquillages cauris, et ceux qui alternent des rangées de perles équidistantes avec ce qui semble être des groupes de deux ou trois cauris. Il faut rappeler que le cauri, objet récurrent dans la fabrication des colliers et autres activités rituelles des cultes vodun, servait de monnaie au Dahomey précolonial. La variété la plus utilisée était l’espèce Cypraea moneta, originaire des îles Maldives, dans l’océan Indien, apportée par les marchands sur les navires européens.

Les vodúnsis de la famille de la mer dansent en cercle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et de temps à autre se rapprochent par deux et miment l’acte sexuel. Selon Houna II, le prêtre Daagbo Hunon que nous avons consulté :

« La musique rythmique d’Avlekétè s’inscrit dans le cadre du processus de l’élection de sa femme, de l’amour à avoir pour sa femme de la jouissance que l’on tire de l’acte sexuel et toutes les conséquences que ça pourrait engendrer. En un mot, cette phase rituelle exprime par ailleurs, les responsabilités du couple dans le processus du mariage à partir du libre choix du partenaire jusqu’à la reproduction, l’importance de la femme dans le foyer, l’acte sexuel qui doit être préparé etc. »69

Il y a une certaine ambiguïté dans ce témoignage, car dans les cultes vodun, l’imitation symbolique du rapport sexuel est un élément de la fin du processus initiatique, lorsque le novice réintègre la vie profane. On dit que la nouvelle initiée, maintenant transformée en vodunsi, littéralement épouse (asi) du vodun, doit (ré)apprendre ses devoirs conjugaux pour avoir une vie conjugale saine, sans offenser son vodun. Ce que mentionne Daagbo Hunon Houna II est un fait, mais la danse publique photographiée par Fortier semble plutôt exprimer le plaisir hédoniste que savoure le vodun avec ses femmes.

Parmi le public se trouve une femme tenant un hochet et une pagaie décorée de ce qui semble être de petites clochettes (Figure 46, à droite, également dans les Figures 39, 40 et 41, à gauche). Il est à noter qu’Avlekétè est associé à la plage et à l’écume des vagues de la barre et, à ce titre, était invoqué par les piroguiers qui la franchissaient avec leurs marchandises ou leurs passagers. Cortez da Silva Curado, major de l’armée portugaise, écrit en 1888 :

Le fétiche de la mer s’appelle Avléquété et on [les Dahoméens] le croit responsable de provoquer des naufrages pour s’enrichir à bon compte. C’est aussi ce fétiche qui attire la concurrence du commerce extérieur vers la côte. Les rameurs des plages, quand la mer est agitée, n’embarquent pas sans dire leurs prières, et quand ils naviguent sur les vagues ils invoquent l’Avléquété.70

Une gravure (Figure 47) publiée dans l’hebdomadaire parisien L’Univers Illustré en 1891 dans un texte d’Edmond Chaudouin71 décrit le passage de la barre de la côte dahoméenne, où l’on voit dix pagaies de la même forme que sur la Figure 46. Chaudouin ne mentionne pas Avlekétè dans son récit, mais les gestes des rameurs sur l’illustration réalisée par le dessinateur français suggèrent l’invocation décrite par Curado.

Les trois dernières images de la séquence (Figures 48 à 50) montrent que la danse des vodúnsis de la mer se déroule à côté d’autres représentations. Sur la Figure 48, à gauche, on voit un groupe d’adeptes d’autres voduns du temple. L’homme vêtud’une double jupe courte (vlayá) par-dessus le pantalon pourrait être un initié du vodun Sakpata, associé aux pouvoirs de la terre et à la variole.72

Dans la Figure 49, les vodúnsis de la mer, après leur représentation, deviennent spectatrices d’un vodun des arbresqui danse devant le personnage qui est peut-être le chef du groupe, assis sous un parasol. Sur la dernière image (Figure 50), on voit le prêtre des voduns des arbres, avec son atchina sur le dos, derrière une adolescent qui porte sur sa tête un tabouret ou un objet votif en bois décoré d’une sculpture de femme agenouillée soutenue par deux autres femmes de plus petite taille. Il y a là une mise en abîme : la jeune femme porte sur sa tête la représentation d’une autre femme qui porte aussi quelque chose sur sa tête. Sur la gauche, on voit un prêtre tenant une double cloche.

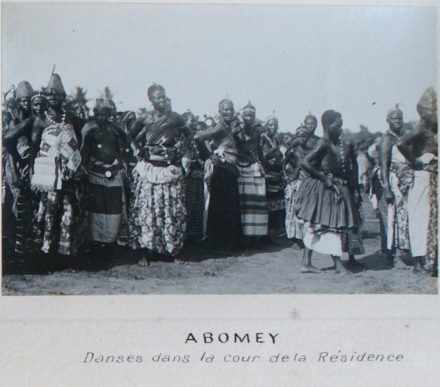

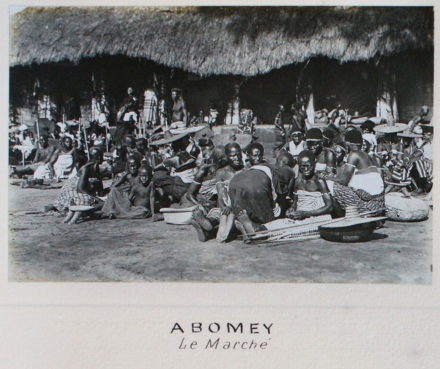

Abomey