Du lac Débo à el Oualedji

Entre Ségou et Tombouctou, les eaux du fleuve Niger et de son important affluent de la rive droite, le Bani, se déversent dans une immense plaine d’environ trente mille kilomètres carrés. Le flux qui déborde des lits principaux pendant la montée des eaux, par la voie de ramifications de ruisseaux et de canaux, crée le delta intérieur du fleuve Niger122. À la saison sèche, une partie de l’eau retourne vers le lit d’origine, tandis qu’elle s’accumule dans les dépressions, formant des lacs. Les grands lacs du bassin du Niger se situent dans la partie nord du delta intérieur.

Nous voyons les bords d’un lac, dont l’extension sablonneuse des berges montre que les eaux étaient basses à la hauteur où Fortier est passé. Bien que la montée des eaux sur le Haut-Niger se produise pendant la saison des pluies, qui débute autour du mois de juin, la lenteur des courants à travers la plaine et le labyrinthe du delta intérieur retardent en amont et en aval le calendrier du flux et du reflux des eaux. Dans la région des lacs, la crue s’observe à peu près six mois après que les pluies sont tombées sur le cours supérieur du Niger.

Le lac Débo est un immense réservoir des eaux du fleuve Niger, formé dans une vaste dépression à fond plat et peu profonde. Dans une zone aride, le lac fournit les conditions de la subsistance des populations de pêcheurs, agriculteurs et bergers qui vivent à sa proximité. Jacques Daget décrit ainsi la région:

La rive nord, peu découpée, se relève lentement jusqu’au niveau des dunes le long desquelles sont bâtis les villages. Depuis le piton gréseux de Gouraw jusqu’à Akka, la décrue découvre une large surface sableuse et vaseuse où se développe par endroits une végétation basse et clairsemée. Les mollusques aquatiques abondent. La rive sud, au contraire, est marécageuse et inhospitalière, entièrement bordée par une vaste zone de Burgu [graminée Echinochloa stagnina] au milieu de laquelle chenaux et marigots s’enchevêtrent inextricablement123.

Chez les bergers peul, les femmes sont responsables de la traite des troupeaux. Le lait des vaches, des brebis et des chèvres constitue la base de leur alimentation. L’excédent, à l’état brut ou transformé en beurre et autres dérivés, est commercialisé sur les marchés. Sur cette carte postale, une jeune femme tient un récipient, contenant probablement un produit laitier, recouvert d’un couvercle rond à fibres végétales. Sur celui-ci sont posées deux cuillers découpées de façon longitudinale dans de petites calebasses oblongues.

À la sortie du lac Débo, le fleuve Niger se divise en deux bras principaux : l’Issa Ber, à l’ouest, avec un débit plus important, et le Barra Issa, à l’est, présentant un moindre flux. Fortier a descendu le Barra Issa, bien que la route fluviale la plus empruntée passe par l’Issa Ber. Les cartes postales qui représentent Sah et Saraféré sont certainement les premiers clichés de ces lieux. René Caillié est passé par Sah en avril 1828, sur le chemin de Tombouctou. Il raconte:

Il y avait, sur le port de Sa, quatre à cinq cents personnes, marins et habitants du village ; ils regardaient la flottille. Le port était couvert de marchandises emballées, prêtes à être transportées à bord des embarcations. Le commerce me parut d’une activité étonnante ; la flottille avait quelque chose d’imposant que je ne m’attendais pas à trouver dans l’intérieur de l’Afrique. Le mouvement qui régnait de tous côtés, me faisait croire que j’étais dans un port marchand d’Europe. Les plus grosses des embarcations appartiennent à des propriétaires Maures : ce sont eux qui font le principal commerce dans tout le pays ; ils forment des associations, et prennent des marchandises à fret pour les transporter à Tembouctou, où ils reçoivent leur paiement en sel ou en cauris124.

Maurice Delafosse a attribué la fondation de Saraféré à la dynastie des Faran de la ville de Gao, vers la fin du xiie siècle ou le début du xiiie siècle125. Une description de Saraféré, qui fait référence à l’année 1899, a été faite par Eugène Lenfant, capitaine de l’artillerie française:

Le 18 août à minuit, je pris terre à Saraféré, superbe village au confluent du Bara-Issa et du Koli-Koli. C’est un port extrêmement encombré. Il y avait plus de cent cinquante pirogues, grandes et petites, capables d’embarquer 2, 5, 10 et même 15 tonnes et qui, venues de Djenné, Ségou, Koulikoro, Kabara, Diafarabé, etc., attendaient du riz et du mil pour s’en retourner. Le port de Saraféré est bien aussi important que celui de Bercy, à Paris126.

Le récit du capitaine Austin Haywood, lequel a visité la ville en mars 1910, est tout aussi intéressant. Voici ses impressions:

La ville consiste en une étrange réunion de maisons en adobe, d’apparence un peu mauresque. Les rues sont pittoresques, les ruelles étroites, serpentant sans direction définie à travers toute la ville. Toutes les maisons ont le toit plat, sur lequel les citoyens les plus prospères profitent de la fraîcheur du crépuscule. Saraféré est appelée la sœur jumelle de Tombouctou, du fait des similarités existant entre les deux villes. Les habitants sont en majorité songhaïs, mais le lieu est divisé en quartiers où vivent Arabes, Peuls, Bambaras, Bozos et Touaregs, toutes ces races étant très bien représentées. Outre les résidents permanents, il y a une population fluctuante de marchands de toutes les parties du Soudan occidental. Des Mossis du Sud apportent des tissus artisanaux et des noix de kola, produit le plus important du grand marché de Ouagadougou. Des Maures et des Touaregs viennent avec du sel et de la gomme arabique des régions désertiques du Nord. Les Songhaïs de Djenné apportent des épices et des piments indigènes sur le marché de Saraféré, tandis que les Haoussas de Kano, à l’Est, apportent des perles de verre et divers produits fabriqués avec du cuir. […] Le sol proche des rives du fleuve produit un riz et un mil de qualité, tandis que, loin des eaux, il est pauvre et désertique127.

De la même façon qu’elles ont attiré l’attention de Fortier, qui a photographié le processus de leur construction, les pirogues de Saraféré ont impressionné Haywood. Il a décrit en détail ces embarcations, auxquelles il a donné le nom de « pirogues Niger », faisant l’éloge de la technologie impliquée dans leur fabrication:

Il existe deux styles de pirogues sur le fleuve Niger, les pirogues de type « Djenné » et celles de type « Niger ». Au cours de mon séjour à Saraféré, j’ai eu l’opportunité d’assister à la construction d’un bateau de la seconde variété. Tout le matériel utilisé provient du palmier doum. Il est intéressant d’observer comment les différents segments de cet arbre sont attachés les uns aux autres au cours de la fabrication d’une pirogue. Étant donné que le palmier doum est pratiquement le seul arbre présent dans la région, son utilité multiple est une bénédiction pour les indigènes.

Une pirogue fabriquée à partir de ce palmier ne peut pas être construite de la façon dont sont taillés les canoës faits d’un seul tronc. Cela n’est pas possible, car la tige du palmier doum a un diamètre réduit et plusieurs arbres doivent être utilisés pour élaborer une seule pirogue. La majorité des pirogues est faite de six morceaux différents de bois, qui sont attachés entre eux, mais il est évident que le nombre de pièces nécessaires varie en fonction de la taille de l’embarcation qui doit être construite. La première étape consiste à travailler grossièrement les différentes parties de la structure jusqu’à leur faire acquérir le format désiré. Les instruments utilisés sont un outil semblable au ciseau et un marteau à tête en fer. Ces instruments sont de fabrication locale, forgés de façon rudimentaire par un forgeron indigène, et sont loin d’être les plus adaptés au travail auquel ils sont destinés. Cependant, le résultat n’est en aucune façon mauvais, ce qui confère un grand mérite à l’habileté des artisans. Quand les parties composant la coque sont finies, elles sont disposées et maintenues dans la position correcte au moyen de rondins de bois qui les soutiennent. La phase suivante consiste à réunir ces morceaux en les cousant. Les bords sont percés à l’aide d’un instrument pointu et une corde est passée dans ces orifices de façon à attacher les parties.

La corde utilisée est confectionnée avec des bandes de tiges de la feuille de palmier. Ces lanières sont tressées pour former un genre d’aussière qui est assez solide et durable. Les orifices dans les pièces de la structure sont obstrués grâce à différents passages de la corde à travers eux, mais il reste inévitablement un espace entre les nœuds qui laisse pénétrer l’eau.

La tâche suivante est de fermer ces orifices de façon plus efficace, car il serait impossible de demeurer longtemps dans l’eau dans une pirogue qui fuirait autant que le produit inachevé. Les feuilles des palmiers sont utilisées à cette fin. Elles ont une texture très fibreuse. Cette fibre est broyée jusqu’à devenir une pâte de couleur jaune, tendre et facile à manipuler. Une petite quantité du matériau est introduite dans toutes les brèches jusqu’à ce qu’aucune fissure ne puisse être discernée. À ce moment-là il ne reste plus qu’à aplanir les surfaces rugueuses de la pirogue, mettre les sièges etc. Même les meilleures pirogues fuient beaucoup, mais une provision de la fibre décrite ci-dessus est toujours conservée à bord dans l’objectif de freiner les fuites les plus graves, et un homme se retrouve souvent à devoir faire face à ce genre de difficultés. Ces pirogues durent rarement plus d’un an, mais leur modèle est tellement simple et la matière première tant abondante qu’il n’y a pas de grande difficulté à les remplacer128.

Dans son étude sur le delta central du Niger, Jacques Daget a identifié d’innombrables types de filets de pêche et a fait l’inventaire des matériaux avec lesquels ils étaient fabriqués129. Bien que de nombreuses fibres végétales, comme le kénaf (Hibiscus cannabinus), le dolique mongette (Vigna unguiculata) et le coton, fussent utilisées, les fibres des feuilles de palmiers rôniers (Borassus akeassii), plus robustes, ne se prêtent pas à cet emploi. Néanmoins, Daget a observé que ces dernières étaient utilisées pour la confection de nasses (pièges de pêcheurs)130. Ainsi, c’est probablement cette activité qui est représentée sur l’image.

Au premier plan des femmes au bord du Bara Issa et, à droite, des rames plantées dans le sable ; une pirogue faite avec des morceaux cousus de palmier doum passe sur le fleuve. Sont amarrées à la berge quatre embarcations d’un type différent, avec un toit fait en nattes de paille. Austin Haywood a commenté ces bateaux, les comparant aux autres pirogues:

La pirogue du type « Djenné » a un format plus élégant et de meilleures finitions. Il n’est pas difficile d’identifier une pirogue « Djenné » quand on observe le fleuve. Dans la construction, la seule différence est que les gens de Djenné utilisent des lattes de bois pour relier les différentes composantes de la structure, au lieu de les coudre. Des pirogues de dix-huit mètres sont fréquemment aperçues sur le Niger. En général elles appartiennent à un marchand local, ou bien elles sont la propriété d’un chef opulent. Elles sont toujours recouvertes avec des nattes, qui forment un auvent qui protège du soleil et des intempéries. Les pirogues locales ont un faible tirant d’eau. Je doute qu’elles puissent être immergées de plus de huit centimètres. Toute la population fluviale est habile au maniement des rames et des perches. Si nécessaire, les rameurs peuvent travailler jour et nuit avec à peine trois heures de repos toutes les vingt-quatre heures, maintenant ce rythme pendant cinq ou six jours d’affilée. Les pirogues parcourent de longues distances sur le Niger. Elles naviguent fréquemment entre Tombouctou et Koulikoro, un parcours de presque mille kilomètres. Les pirogues de Saraféré pratiquent normalement le commerce uniquement avec Tombouctou, au Nord, ou Djenné, au Sud. Pendant que j’étais à Saraféré plusieurs pirogues sont arrivées de Djenné avec des marchands apportant des produits de cette région. À cette époque, les eaux du fleuve en aval de Saraféré, en direction de Tombouctou, étaient basses et donc seules les petites embarcations se déplaçaient entre les deux villes131.

Sur l’image nous voyons aussi quelques récipients en terre cuite éparpillés au bord du fleuve. Haywood explique : « Les femmes du lieu modèlent des jarres en terre cuite avec de l’argile obtenue sur les rives du Bara Issa. Ces pots ont une forme peu élaborée mais sont très utiles pour rafraîchir l’eau132.»

Le passage de Fortier par le delta intérieur du fleuve Niger s’est fait à l’époque de la saison sèche, quand pour aller de Saraféré à Tombouctou il n’était pas possible de naviguer sur le Bara Issa. Une route reliait Saraféré à Niafunké, sur les rives du Issa Ber.

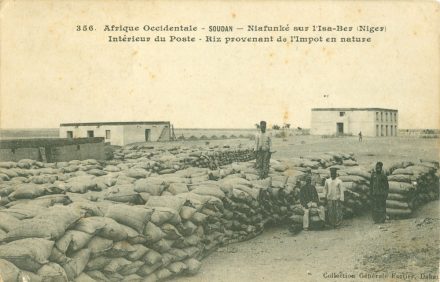

Le poste français à Niafunké, la ville d’administration civile la plus à l’est du Soudan, montre une fois encore le produit des taxes imposées à la population locale par le gouvernement colonial. Le riz, comme le mil, était une céréale très consommée dans la région. Il est possible que le riz reçu comme impôt fût destiné à la consommation des troupes coloniales stationnées dans la ville de Tombouctou. La riziculture aquatique est pratiquée dans le delta intérieur du Niger depuis l’Antiquité. L’espèce cultivée, l’Oryza glaberrima, ou riz africain, a été domestiquée il y a près de trois mille ans à partir d’une plante indigène, l’Oryza barthii. Sur cette carte postale, les sacs qui contiennent le riz sont faits en paille. La confection de ce type d’emballage, utilisé également pour transporter le poisson séché dans les embarcations du fleuve Niger, était une spécialité de la ville de Niafunké133.

Quand Fortier a photographié le paysage des environs du site archéologique de El Oualedji, autour du mois de juin 1906, Louis Desplagnes, qui a découvert et étudié les sépultures entre juin et novembre 1904134, écrivait en France l’ouvrage Le Plateau central nigérien, qui allait être publié en 1907135. C’est donc aux travaux de la Mission Desplagnes que Fortier fait référence dans la légende de cette carte postale. Au premier plan, une pirogue faite de morceaux de bois rassemblés a été poussée sur la berge marécageuse de la jonction entre le Bara Issa et l’Issa Ber. Un berger, son troupeau et deux autres hommes sont présents sur la photographie. Au fond se détache dans la plaine, telle une montagne, le tombeau. Desplagnes le décrit ainsi:

Sa masse imposante, en forme de dôme arrondi, et teinté rouge brique par l’argile cuite de sa surface, attire de loin les regards des voyageurs naviguant sur le Niger. Son sommet domine de 17 mètres le niveau moyen des eaux du fleuve et sa base couvre avec ses éboulis plus de 100 mètres carrés. Aussi ce tumulus, au pied duquel fut bâti l’ancien poste d’El Oualedji est un des plus connus de la région de Tombouctou.

Il offre d’ailleurs la particularité de porter le nom d’un célèbre marabout ayant habité le Binga et dont le corps encore vénéré de nos jours repose sous une petite kouba à une centaine de mètres du monument préhistorique. Ce voisinage de la construction historique, sanctuaire connu de tous les Musulmans de la région, et du vieux tertre tumulaire a souvent causé de nombreuses confusions.

M. Félix Dubois fut un des premiers à le décrire dans sa Tombouctou la Mystérieuse en 1897. Il devina d’ailleurs la véritable destination de ces collines artificielles en leur attribuant avec à-propos le passage d’El Bekri sur les funérailles et les tombeaux des chefs soudanais dans le courant du xe siècle de notre ère136.

Le journaliste Félix Dubois, qui est passé par le poste français à El Oualedji en 1896, témoigne de sa culture en observant le paysage proche du poste (celui que nous voyons sur la carte postale de Fortier) et en remarquant :

À quelques centaines de mètres […] se dresse un monticule isolé sur le plat rivage. Ce n’est assurément pas une œuvre de la nature. […] la légende courait que c’étaient les demeures des chefs d’autrefois, tombées en ruines.

Tel n’est point mon avis. Je crois que ces monticules sont les tombeaux et non les palais de ces mêmes chefs. El Bekri, un Arabe qui visita ces pays-ci vers le milieu du xie siècle, décrit leurs funérailles en ces termes :

À la mort du roi ces nègres construisent avec du bois de rhônier un grand dôme qu’ils établissent sur le lieu qui doit servir de tombeau. Ensuite ils étendent le corps sur une couche garnie de tapis et de coussins et le placent à l’intérieur du dôme. Ils disposent auprès du mort ses parures, ses armes, les plats et les tasses dans lesquels il avait mangé et bu, et diverses espèces de mets ou boissons. Alors ils enferment avec le corps de leur souverain plusieurs cuisiniers et fabricants de boissons. On recouvre l’édifice de nattes et de toiles, et la foule assemblée s’empresse de jeter de la terre sur ce tombeau et d’y former ainsi une grande colline. Ils entourent ce monument d’un fossé qui offre un seul passage à ceux qui voudraient s’en approcher. Ils sacrifient des victimes à leurs morts et leur apportent comme offrande des boissons enivrantes137.

Le résultat des travaux de Desplagnes a confirmé l’hypothèse de Dubois. Du fait de l’extraordinaire abondance des armes retrouvées, Desplagnes a conclu qu’il s’agissait de la sépulture d’un guerrier : « les fouilles du Tumulus d’El Oualedji nous ont mis en présence du corps d’un chef militaire inhumé avec un de ses compagnons d’armes, écuyer ou serviteur, dans une chambre funéraire construite en troncs de palmiers et renfermant tous les objets usuels de l’existence journalière de ces guerriers138».

À Tombouctou

Située à l’extrémité sud du Sahara, Tombouctou était initialement un puits sur le chemin de transhumance de groupes nomades du désert qui, à la fin du xie siècle, fut occupé de façon permanente139. Sa position stratégique, proche du point le plus septentrional du cours du fleuve Niger, a fait de Tombouctou une ville importante sur les routes transsahariennes de commerce par où transitaient l’or, le sel, les personnes réduites en esclavage et des produits venus d’Afrique méditerranéenne. Au début du xive siècle, la ville fut intégrée à l’empire du Mali et reçut la visite du Mansa (roi) Musa I (Kankan Musa) pendant son pèlerinage vers La Mecque, dont les échos parvinrent en Europe. Le portulan connu sous le nom d’« Atlas catalan », de 1373, comprenait la représentation d’un roi africain tenant une grande pépite d’or, ce qui peut être considéré comme un point de départ de la fabulation concernant Tombouctou. Comme l’explique John Hunwick, « on estime qu’au xive siècle, époque à laquelle l’Empire du Mali atteignit son apogée, deux tiers de l’or en circulation dans le monde provenait de l’Afrique de l’Ouest. Une partie substantielle de cet or passait par Tombouctou, escale importante pour le transport de marchandises, de personnes, d’idées et de livres140».

L’Empire songhaï incorpora la ville en 1468 et la contrôla jusqu’en 1591, quand une armée du sultan Ahmad al-Mansour l’envahit. Une nouvelle élite politique, originaire du Maroc et connue sous le nom d’Arma, s’installa à Tombouctou et s’intégra progressivement à la société locale. Pendant le xviiie siècle, des groupes touareg occupèrent et pillèrent la ville à de nombreuses reprises, affaiblissant le pouvoir des Arma. En 1826, Sékou Amadou, fondateur de l’État théocratique du Macina, domina Tombouctou. L’arrivée des armées d’Omar Tall dans la région, en 1864, implique un nouveau changement dans le contrôle de la ville. La pénétration française dans l’intérieur de l’Afrique de l’Ouest, projetée par Faidherbe au milieu du xixe siècle et partant de la colonie du Sénégal, avait déjà en vue la conquête de Tombouctou141. Comme nous le verrons par la suite, la résistance à l’entrée des Européens dans la ville, qui finit par se produire en décembre 1893, fut le fait des Touareg du groupe Tengeregif. Tombouctou a été la destination la plus lointaine atteinte par Edmond Fortier au cours de son périple dans l’intérieur de l’Afrique de l’Ouest. En 1906, la ville faisait partie du Territoire militaire du Niger, qui était alors une dépendance de la colonie du Haut-Sénégal et Niger142. Même si les Français contrôlaient Tombouctou, conquise en décembre 1893, une partie de la population qui vivaient dans les immenses étendues désertiques qui entouraient la ville ne s’était pas encore soumise. Taoudenni, où se trouvaient les mines de sel gemme, produit dont le commerce était la principale activité économique de Tombouctou, était en dehors de la zone dominée par le pouvoir colonial. En 1912, Austin Haywood a écrit:

L’article le plus important du commerce de la ville est le sel. Ce produit est apporté périodiquement des mines de Taoudenni, à cinq cents kilomètres au Nord, par caravanes. […] Ces caravanes sont fréquemment attaquées par des voleurs du désert. C’est un fait connu que des bandes de voleurs parcourent d’immenses distances pour les attaquer143.

Comme nous l’avons vu, au Haut-Sénégal et Niger, l’impôt de capitation représentait la part la plus importante des recettes budgétaires. À Tombouctou, la situation était différente et les tributs imposés sur le sel transporté par caravanes de chameaux étaient la principale source de revenu du gouvernement local144. C’était également le commerce du sel qui permettait l’importation d’aliments venus des régions fertiles baignées par le fleuve Niger, nécessaires à l’approvisionnement de la ville.

Il est probable que, pour arriver à Tombouctou, Fortier ait débarqué au port de Korioumé, par où passait le cours principal du Niger. Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, son voyage a eu lieu pendant une période où les eaux du fleuve Niger étaient basses. À l’époque de la montée des eaux, quand elles se déversent, il était possible de naviguer jusqu’à Kabara, située sur un bras secondaire.Cette carte postale, dans une édition postérieure, a reçu la légende « Les âniers de Tombouctou ». Dupuis-Yacouba, dans son ouvrage sur les professions des habitants de Tombouctou, nous informe :

Âniers (Farka-dyi) – Les âniers font principalement les transports des marchandises entre Tombouctou et le port sur le fleuve, c’est-à-dire entre Tombouctou et Kabara (8 kilomètres), ou entre Tombouctou et Day (11 kilomètres), ou entre Tombouctou et Koroyomé (13 kilomètres), selon la hauteur des eaux. Le trafic sur ces routes est toujours très intense ; toute l’alimentation de la ville vient du Sud-Ouest, des régions de Saraféré, Mopti, Djenné, Ségou, San, etc. Chaque jour, des pirogues apportent du mil, du riz, des arachides, du beurre de karité, des étoffes, etc., etc. Chaque jour aussi, des pirogues partent pour ces mêmes pays avec du sel en barres de Taoudenni, des peaux, un peu de gomme, etc. Pour le transport de ces produits, à l’arrivée comme au départ, ce sont les petits ânes gris qui les exécutent et procurent à leurs maîtres les moyens d’existence. Tout propriétaire d’âne peut se faire ânier. Il n’y a pas de corporation spéciale d’âniers. Toutefois, il y a des sociétés organisées par des entrepreneurs qui s’occupent d’assurer des marchandises à transporter à un certain nombre de leurs camarades. Ils s’attachent généralement à quelque maison de commerce européenne ou à certain gros commerçant indigène et se chargent de recruter les ânes nécessaires à leurs transports145.

Ce texte, dans lequel Dupuis-Yacouba parle des moyens de transport entre la ville et le fleuve, nous aide à comprendre également les caractéristiques de Tombouctou : un entrepôt commercial privilégié, situé à la rencontre des zones écologiques qui échangeaient des produits complémentaires. L’auteur, personnage intéressant dont nous parlerons à nouveau, vivait à Tombouctou et a écrit dans l’introduction de son beau livre :

Qu’on me permette toutefois de rectifier les idées préconçues et admises d’emblée par certains Européens de passage ici, comme ils le sont presque tous […]. Ils prétendent, en ne voyant pas de lougans, ni d’industrie marquante, que les habitants vivent à ne rien faire. Mais d’abord s’il en était ainsi ce pays serait le pays rêvé. Pensez donc : n’avoir pas besoin de travailler pour vivre ! Il n’en va tout de même pas ainsi, et j’affirme que la plus grande activité règne dans cette région et qu’il faut aux habitants de Tombouctou une ingéniosité de tous les instants pour arriver à se procurer nourriture et vêtements146.

Maintes voyageurs, comme Ibn Baṭṭūṭa au xive siècle, Léon l’Africain au xvie et les explorateurs européens au xixe, relatent l’expérience de leur visite de Tombouctou. Fortier, le premier à prendre des clichés de la ville et du quotidien de ses habitants au début du xxe siècle, nous offre un autre type de discours. Les informations réunies dans les images qu’il a publiées représentent une espèce de chronique visuelle du lieu à ce moment-là.

Le grand nombre de cartes postales consacrées à Tombouctou, dont une carte double avec un panorama de la ville, signale que le photographe a passé un certain temps sur place.

Patrimoine islamique

Du fait de son importance économique en tant qu’entrepôt commercial, Tombouctou a été, au cours de son histoire, incorporée à des empires, envahie et dominée par des groupes nomades. Si les entités politiques qui contrôlaient le lieu changeaient, la position de premier plan qu’occupait la ville en tant que centre de savoir musulman demeurait.

La géographie de Tombouctou, située à l’une des extrémités de la route transsaharienne et en même temps proche du fleuve Niger, ce qui garantissait la communication avec le sud de la région, a contribué à faire émerger une société cosmopolite. En raison du commerce, des gens du nord de l’Afrique cohabitaient avec des populations des rives du Niger. Des écoles, des bibliothèques et la présence d’une élite intellectuelle islamique attiraient des musulmans d’origines diverses147.

Les trois mosquées photographiées par Fortier sont, du point de vue historique, des lieux importants de création et de diffusion de connaissances. Les légendes des cartes postales, qui indiquent comme date de la construction des mosquées Sankore et Djinguereber le xie siècle, et pour celle de Sidi Yahya le xve siècle, mentionnant également ses mécènes, reproduisent des informations présentes dans la Monographie de Tombouctou, publiée en 1900148. Des études postérieures ont réévalué cette datation et l’histoire de chaque construction. Paul Marty écrit à propos de la mosquée de Djinguereber :

Elle fut bâtie, alors que la ville fleurissait déjà depuis plusieurs siècles, par le sultan du Malli, Al-Hadj Kankan-Moussa, au retour de son pèlerinage à La Mecque (vers 1325). La tradition rapporte que l’architecte fut un Arabe espagnol ramené de La Mecque par le sultan, « un excellent maître de Grenade », avait déjà dit Léon l’Africain au début du seizième siècle. Elle a subi, au cours des siècles, des réfections constantes. Les Tarikh signalent celle qui fut effectuée entre 1560 et 1580 par le cadi de la ville, Al-Aqib, à son retour de pèlerinage149.

À propos de la mosquée de Sankore, Félix Dubois dit dans son ouvrage Tombouctou, la Mystérieuse : « familles pieuses et lettrées vivaient à Tombouctou autour de la Mosquée de Sankoré, formant là un quartier universitaire analogue à notre Quartier Latin150».

Marty commente l’importance de la mosquée de Sidi Yahya pour la ville :

C’est auprès de Sidi Yahia, protecteur de la cité, que les gens de Tombouctou ont cherché constamment refuge au cours de leur histoire. En 1893 encore, alors que les Français étaient aux portes et qu’on pouvait tout craindre d’eux, c’est à Sidi Yahia que se tint la grand palabre où fut décidée la conduite à leur égard151.

Les photographies des trois principales mosquées de Tombouctou en 1906 sont des clichés importants. L’appartenance à la communauté islamique a toujours fait partie de l’identité de la ville, et ces mosquées, en dépit de rénovations continues, restent jusqu’à aujourd’hui des symboles de Tombouctou. Les informations visuelles présentes sur les cartes postales aident à la reconstitution de l’histoire de ces monuments152.

Tombouctou et les Européens

Après le début de l’exploitation des mines aurifères des Amériques par les conquérants ibériques au xvie siècle, l’or venu d’Afrique et les légendes à ce sujet n’étaient plus aussi importants en Europe. Cependant, la célébrité de Tombouctou recommença à échauffer les esprits à partir de la fin du xviiie siècle, quand l’African Association fut fondée en Angleterre avec l’objectif d’accroître la connaissance géographique et scientifique sur le continent africain. Financé par l’African Association pour son premier voyage, entre 1795 et 1797, Mungo Park réussit à arriver jusqu’au fleuve Niger, constatant que celui-ci coulait de l’ouest vers l’est. Le thème du Niger, dont la direction, le cours, les sources et l’embouchure étaient inconnus, intéressait grandement les géographes de l’époque. L’arrivée à la ville de Tombouctou, dont on savait qu’elle se trouvait près du fleuve, apparut alors comme le corollaire possible de la question du Niger. Le récit d’un voyage réalisé en 1787 par le marchand Abdessalam Shabeeny, de Fez, au royaume du Maroc, à Tombouctou, publié en 1820 par le consul anglais à Mogador, James Gray Jackson, mentionnait dans différents passages l’abondance de l’or qui circulait dans la ville soudanaise. Ainsi, les mythes sur Tombouctou ressurgirent. Comme l’explique Isabelle Surun, « le renouvellement de l’intérêt européen pour l’Afrique à la fin du xviiie siècle contribue à la constituer (Timbuktu) en lieu de cristallisation des représentations européennes de l’Afrique153».

La Société de géographie, fondée à Paris en 1821, proposa en 1824 un prix pour le premier Européen qui arriverait à Tombouctou et reviendrait avec des informations sur la ville. En 1826, le major Gordon Laing, au service de l’African Association et du gouvernement britannique, partit de Tripoli et atteignit Tombouctou après avoir traversé le Sahara. Son assassinat sur le chemin de retour et la disparition de ses écrits nourrirent encore davantage les mythes sur la ville et les disputes entre Anglais et Français pour la primeur d’un récit européen sur le lieu. La présence de non-musulmans à Tombouctou, une ville considérée comme sacrée, était dangereuse et les chrétiens étaient perçus comme des espions. Le premier voyageur du xixe siècle à pénétrer dans la ville et à revenir en vie en Europe fut René Caillié, en 1828, déguisé en pèlerin égyptien, humble lettré musulman154. Caillié n’est resté que quatorze jours dans la ville, suffisamment pour prendre ses notes et mériter le prix de la Société de géographie.

Le grand chercheur allemand Heinrich Barth, vingt-cinq ans plus tard, y a passé quelques mois, reclus et inquiet de l’hostilité des habitants :

La ville est confisquée à Barth, dès le lendemain de son arrivée, pour des raisons politiques : dès son réveil, il est averti que le chef peul du Macina l’assigne à résidence et lui interdit toute sortie dans la ville et tout contact avec ses habitants. […] Il n’appréhende Tombouctou que de la terrasse de sa maison, durant plusieurs mois d’une claustration presque totale155.

Le géologue autrichien Oskar Lenz s’est rendu à Tombouctou en 1880, dans un contexte politique différent, quand les grandes puissances européennes se disputaient la possession de territoires en Afrique et que la France avait déjà commencé son expansion coloniale vers l’intérieur des terres de l’ouest du continent. Un passage de son récit fait référence à l’intérêt avec lequel les habitants de la ville suivaient le cours des événements :

À Timbouctou on est en général très bien informé de tout ce qui se passe en Europe. On connaissait les résultats de la dernière campagne turco-russe ; on parlait encore beaucoup de la grande guerre franco-allemande que l’on avait suivie avec un intérêt particulier, car on craint toujours une conquête des Français ; il était même question du chemin de fer Transsaharien, quoique bien peu eussent une idée vague de ce qu’est une voie ferrée. Mais les relations constantes de Timbouctou avec les habitants arabes des pays méditerranéens ont pour résultat que l’on y reçoit très vite, sans journaux et sans télégraphe, toutes les nouvelles. Elles se propagent avec une rapidité extrême et l’on connaissait à Timbouctou mon plan d’y aller par le Maroc avant que j’eusse franchi la chaîne de l’Atlas. Les émigrations fréquentes et les voyages nombreux des Arabes font que les faits nouveaux se répandent rapidement ; partout où deux hommes se rencontrent, ils se racontent les événements les plus récents et les plus importants, qui sont ainsi portés plus loin156.

Le groupe de Chebboun

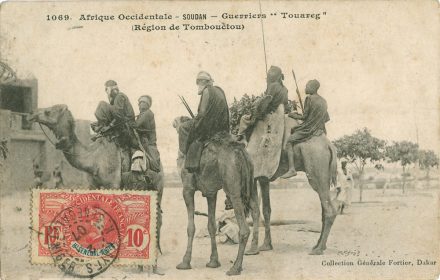

Le bureau du commandant, visible sur les quatre images, ne laisse pas de doute quant au fait que les personnes sur cet ensemble de photographies sont toutes membres du groupe touareg Tengeregif, conduit par l’amenokal (chef supérieur) Chebboun.

Au milieu du xviie siècle, les Tengeregif, fraction des Touareg Tademekket, ont migré du massif montagneux du Adagh, dans le Sahara, en direction du sud, et sont venus s’établir près du fleuve Niger, dans les environs de Tombouctou. Ce sont les Tengeregif qui ont résisté à la prise de la ville par les Français, leur infligeant lors de la bataille de Takoubao, comme nous le verrons par la suite, la plus grande défaite militaire connue au cours de la conquête du Soudan157.

L’occupation de Tombouctou, en 1893, fut un épisode marqué par des controverses entre les militaires français en Afrique et le gouvernement métropolitain, qui ne considérait pas l’action comme une priorité au moment où la guerre contre Samori Touré était encore en cours158. Les membres de l’infanterie de la marine coloniale se disputaient la primauté de l’arrivée à la Ville sainte. Pendant que le colonel Bonnier préparait l’expédition, le capitaine Boiteux, qui commandait la flottille du Niger, partit de Ségou également en direction de Tombouctou. Au nom de la France, Boiteux négocia pendant une semaine avec les notables de Tombouctou la soumission de la ville et y entra, le 12 décembre 1893, sans tirer un seul coup de feu159.

Cependant, les Touareg Tengeregif, qui contrôlaient les environs et n’acceptèrent pas la capitulation, attaquèrent les autres membres de l’expédition qui se trouvaient à Kabara, et tuèrent l’enseigne de vaisseau Léon Aube et dix-neuf bateliers africains160. En retard par rapport au téméraire Boiteux, se dirigeaient aussi vers Tombouctou deux colonnes militaires formées par le colonel Bonnier. La première, conduite par Bonnier en personne, avec une flotte qui comptait trois cents pirogues, descendait le Niger. L’autre, sous les ordres de Joffre, avançait sur terre, sur la rive gauche du fleuve161. Le colonel Bonnier, le premier à arriver à destination, décida de partir ensuite en mission dans les environs de Tombouctou en représailles de l’attaque des Tengeregif contre le groupe de Boiteux. Sans les chevaux qu’ils avaient l’habitude d’utiliser, qui accompagnaient la deuxième colonne, et ne connaissant pas le territoire, l’action de la troupe de Bonnier, montée sur des ânes, consista à piller des villages touareg. Des milliers d’ovins et de caprins, en plus des centaines de bovins confisqués, marchaient avec le groupe. Des femmes touareg furent capturées et emmenées comme otages162. Au cours de la troisième nuit de l’expédition, avant l’aurore, le campement des troupes coloniales fut surpris par les Tengeregif. Dans l’attaque moururent quatre-vingt-douze personnes, dont le colonel Bonnier et onze autres officiers français163.

Le combat de Takoubao, au cours duquel des militaires français lourdement équipés, portant des armes à feu, furent décimés par des guerriers armés uniquement de lances et d’épées, fut mené par Chebboun, qui à l’époque n’était pas encore l’amenokal, quoiqu’il ait déjà été distingué en tant que stratège. Les animaux pillés pendant le parcours, qui se trouvaient dans le campement de Bonnier, furent lâchés par les Touareg sur les soldats, les piétinant dans leur sommeil tandis que les cavaliers chargeaient. L’habileté des Touareg impressionna les Français. Commentant le massacre, le lieutenant Frèrejean écrivit : « avec leurs armes blanches, ils se sont rapprochés en silence, et ont agi avec ensemble, chargeant avec une décision qui, pour tout pays, eût fait honneur à une troupe d’élite164». En 1942, presque cinquante ans après l’épisode, Jean Gabus a entendu le récit de la bouche de Chebboun lui-même :

J’avais attiré les soldats hors de la ville par des troupeaux qui les entraînaient toujours plus loin. Pour la nuit ils se croyaient tranquilles et ils avaient disposé beaucoup de sentinelles. Mais pendant ce temps je groupais mes guerriers et faisais venir mes bergers. Et, à « l’aube des pigeons » (le petit jour) je leur ordonnai d’appeler leurs bêtes. D’innocents sifflements jaillirent ainsi des dunes et des buissons. Que se passait-il ? Les cris de quelque gerboise saisie par un chacal ou un fennec ? Mais les bœufs aux cornes aiguës reconnurent les appels de leurs bergers et ils foncèrent tête baissée à travers le camp, culbutant les tentes, semant la terreur et la panique. Alors j’ai commencé la bataille […], des lances et des épées contre des fusils. Il ne resta plus de fusils165!

Chebboun, à qui fut attribuée la mort de Bonnier, fut gravement blessé à l’épaule pendant les affrontements. Son éloignement pour sa convalescence eut pour conséquence son absence lors de la lutte contre la revanche française, menée par le commandant Joffre des mois plus tard, quand périrent les meilleurs guerriers de son groupe, parmi lesquels l’amenokal Mohammed Ag Awwab. Jacques Hureiki a écrit sur l’éloignement de Chebboun, se fondant sur le récit de l’un des descendants de Ag Awwab :

Chebboum était le seul blessé par une baïonnette à l’épaule. Les gens dirent que c’est Chebboum qui a tué le colonel Bonnier, chef des Français. […] Chebboum partit pour soigner sa blessure chez une guérisseuse, Zeynabou Walet Mahdy, de la tribu de Dag Habda, faisant partie des Kel Intessar. Il était accompagné par quelques Imouchar.

Et à propos de l’attaque de Joffre :

Les Français attaquèrent le campement de Mohammed Ag Awwab […] Tous les Imouchar qui essayaient de prendre leurs chevaux furent abattus. Mohammed Ag Awwab mourut en attaquant les Français166.

En avril 1894, Chebboun fut élu pour remplacer Ag Awwab à la tête des Tengeregif, qui, en septembre de la même année, se soumirent formellement à l’administration coloniale167. Les termes du traité signé par le gouverneur du Soudan, Edgard de Trentinian, et Chebboun, en mars 1896, étaient plutôt favorables à ce dernier et établissaient « les conditions dans lesquelles l’aménokal des Tenguérédief exercera son autorité sous la protection de la France ». Les Français, qui affrontaient la résistance d’autres groupes touareg et maure, espéraient la collaboration de Chebboun. En 1901 et 1903, d’autres décisions favorisèrent encore l’amenokal.

Les cartes postales au dessus illustrent l’entourage de Chebboun en face du bureau du commandant de la région. Les clichés ont possiblement été pris pendant la période où étaient négociés les termes des accords entre l’administration française et l’amenokal.

Outre le texte de l’une des légendes, qui nous permet d’identifier le groupe de l’amenokal, cet ensemble de cartes postales apporte des informations intéressantes sur les Touareg. Beaucoup sont à cheval ou à dos de chameau, ce qui indique que ces derniers font partie de l’aristocratie guerrière (imajeghen). À gauche, d’autres hommes, probablement des serviteurs ou des tributaires de ces derniers, composent une infanterie de lanciers.

Dans son étude classique Les Touaregs Kel Adagh, Pierre Boilley explique :

Le noble, celui qui portait les armes, celui qui imposait son autorité, était aussi celui qui défendait des agressions extérieures, et qui en tirait la plus grande part de sa légitimité. […] Ceci a permis la « structuration d’un territoire politique », dans lequel les rapports de domination, mais aussi la nécessité alimentaire d’un pastoralisme plus modeste d’ovins et de caprins, ont engendré des classes tributaires non armées, protégées par les classes nobles, et nomadisant sur les terrains de parcours moins vastes168.

C’est sans doute un groupe semblable à celui qui infligea la défaite aux Français à Takoubao, défendant ses tributaires qui avaient été pillés. Comme les Tengeregif vivaient dans des régions qui n’étaient pas très arides, l’usage du cheval était possible. Avec un plan plus proche des individus, nous voyons en face du cavalier un homme debout qui tient un fusil et une lance. Sur les genoux, il porte un récipient fait à partir d’une corne et qui contient de la poudre. À sa droite, un autre membre du groupe appuie un pied sur son genou opposé, dans un geste très courant chez les nomades. Un seul homme porte des sandales, les autres sont nu-pieds. À propos de leur costume et de leurs armes à l’époque de l’arrivée des Français à Tombouctou, nous lisons :

Les Touaregs sont généralement vêtus de guinée bleue, ils portent une longue blouse […], un pantalon long et large […], parfois d’épaisses sandales en cuir de chameau. Le signe distinctif de leur costume est le voile (litham) dont ils se cachent le visage jusqu’aux yeux. Une partie couvre la tête […] et s’abat en avant comme une visière. […] Le voile, il est vrai, est hygiénique et préserve les yeux de l’action trop intense du soleil, et la bouche de la poussière et des sables. Mais le Targui regarde surtout le port du voile comme une question de convenance et de dignité.

Les armes des Touaregs sont la lance en fer haute de 2, 5 à 3 mètres qui mesure 4 centimètres de circonférence. Cette arme est redoutable et est munie comme les harpons de crochets qui rendent les blessures le plus souvent mortelles.

Les lances de jet ou sagaies sont en bois, à fer plat, et à talon de fer. Ils en ont toujours deux ou trois qu’ils lancent avec une adresse remarquable au moyen d’un petit doigtier, le grand sabre droit à poignée en croix, le sabre court fixé au poignet gauche par un bracelet de cuir qui ne les quittent jamais. […] Les armes à feu sont excessivement rares parmi eux alors que les maures, au contraire, en possèdent beaucoup169.

Le voile facial porté par les membres du groupe, typique des guerriers, à la différence du turban, laisse apparaître les cheveux sur le dessus de la tête des hommes. On voit un homme qui arbore de nombreuses amulettes pendant sur sa poitrine. Derrière lui, nous pouvons remarquer deux épées avec leur poignée en forme de croix170.

Sur une des cartes postales se distinguent les beaux agher, boucliers en cuir clair d’antilope tendu sur une structure de fer, l’instrument défensif utilisé par les chefs du groupe. Les boucliers touareg sont décorés avec des incisions et des applications de cuir teint en vert, parfois complétées par des morceaux de tissu rouge171. Les hommes photographiés portent également des amulettes et l’un d’eux est nu-pieds. Montés sur des chameaux, des guerriers tiennent des lances sur la croupe des animaux. L’un d’eux semble être un enfant et devait vraisemblablement être un esclave.

Identités

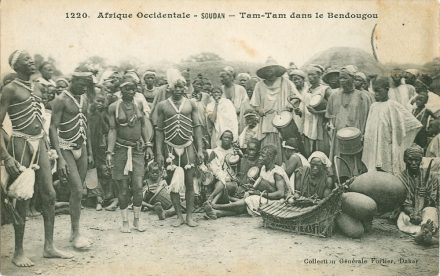

En concevant les légendes des cartes postales qu’il éditait, Fortier suivait la tendance du gouvernement colonialiste et d’intellectuels européens qui travaillaient à identifier, classifier et hiérarchiser les personnes vivant dans les territoires occupés, les caractérisant par une appartenance « ethnique ». Sur chacune descartes postales au dessus nous avons, côte à côte, deux hommes : l’un désigné comme « maure », c’est-à-dire d’ascendance arabe ; l’autre comme targui, singulier de touareg, un groupe berbère. L’exotisme des données présentes dans les légendes, apprécié par le public, était confirmé par les différences visibles dans la façon dont les individus photographiés étaient habillés. L’imaginaire métropolitain était déjà accoutumé à l’association du terme « touareg » à des hommes voilés et, ainsi, Fortier n’avait pas besoin d’expliquer qui était l’un et l’autre. Ce désir de classification laissait de côté des informations importantes que nous pouvons relever en observant plus attentivement ces cartes postales. Sur une des images, deux hommes tiennent des lances. Il est possible que les deux appartiennent à un même groupe de guerriers, comme celui conduit par Chebboun. En les identifiant au moyen d’une supposée différence « ethnique », Fortier ne mentionne pas ce qui fait leur similitude : en l’occurrence, une fonction sociale analogue. La même approche se produit avec l’autre carte postale: si sont représentés un Maure et un Targui, les chapelets de prières, pendus au cou ou tenus à la main, sont un élément important qui nous fait penser que nous avons à faire à un portrait de deux musulmans pieux.

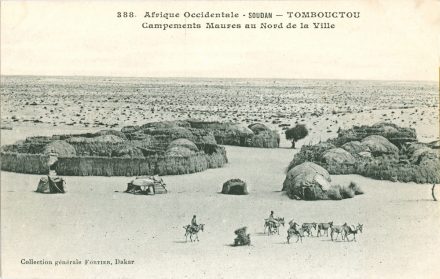

La légende de la carte postale su dessus nous amènent également à réfléchir sur ce qui est sous-jacent aux classifications. Le toit de tente fabriqué avec des peaux d’ovins ou de caprins cousues était utilisé par de nombreux groupes nomades dans les zones désertiques. Au-delà d’une identité maure ou touareg, nous pouvons voir sur cette image sept personnes qui vivaient probablement ensemble : à gauche se trouve un homme voilé ; l’autre, plus âgé, est assis entre deux femmes, et l’une d’elles tient dans ses mains un cercle en paille, le commencement de la confection de quelque objet utilitaire. Debout, une autre saisit une enfant et porte aux lèvres le long tuyau d’une pipe (taba-kousou)172. À côté d’elle, une petite fille à la peau plus foncée et habillée d’une pièce de coton non teinte pourrait être une esclave domestique au service de la famille173.

Le commerce du sel

Le sel gemme, comme nous l’avons déjà indiqué, était un produit essentiel dans les échanges de longue distance en Afrique, et Tombouctou était un entrepôt important, situé entre le désert et le fleuve Niger. En 1906, le sel gemme qui venait de Taoudenni était échangé contre des céréales, nécessaires à l’alimentation de la ville, laquelle consommait près de cinq tonnes de grains quotidiennement. Du mil, du riz, des noix de kola et autres produits, y compris des articles européens, arrivaient à Tombouctou par le fleuve Niger174.

L’Azalay – ainsi nommait-on les grandes caravanes de chameaux qui partaient vers Tombouctou, chargées de plaques de sel venues des mines de Taoudenni – parcourait le trajet à deux époques spécifiques de l’année, en avril et en septembre, et repartait deux mois plus tard175. Le moment de l’arrivée de l’Azalay était un événement majeur et la population de la ville, qui s’élevait au début du xxe siècle à environ cinq mille personnes, allait jusqu’à doubler pendant ces périodes. Lucien Marc-Schrader a écrit, en 1912, à propos du sel gemme extrait à Taoudenni :

Les gisements de Taoudénit paraissent inépuisables. Ils fournissent actuellement trois mille tonnes par an et pourraient donner bien davantage. Le sel se trouve à environ 4 mètres de profondeur, sous une couche d’argile. On le découpe en plaques ayant 4 centimètres d’épaisseur, mesurant environ 1m.10 sur 30 centimètres et pesant en moyenne 30 kilos. Ce sont ces plaques qui, sous le nom de « barres de sel », constituent la monnaie de compte entre Taoudénit et Tombouctou176.

Ann MacDougall s’est exprimée sur les sels de roche extraits dans le désert du Sahara :

Ce qu’ils ont en commun, et qui les rend aussi précieux, est le fait qu’ils peuvent être taillés dans des tailles uniformes et transportés sur de longues distances par tout type de transport ; ils ne se fendaient pas et étaient imperméables à l’humidité, et pouvaient être consommés aussi bien par des personnes que par des animaux177.

De nombreux habitants de Tombouctou participaient aux transactions autour du sel. La spécificité des relations d’échange, auxquelles prenaient part les grands vendeurs en gros et les petits commerçants, était due au rôle prépondérant que le transport de la marchandise entre les mines et la ville tenait dans l’ensemble des activités impliquées dans la production et le commerce du sel. Parcourir le désert pendant vingt jours exigeait une connaissance spécifique, que seuls les peuples nomades possédaient. « Connaître exactement l’emplacement des puits et la distance qui les sépare, c’est l’essentiel de la science des nomades », nous explique Marc-Schrader178.

Les mineurs de Taoudenni dépendaient de l’arrivée des caravanes pour survivre. Tout ce qui y était consommé venait de Tombouctou. Les caravanes, recrutées par de grands commerçants dont beaucoup étaient d’origine marocaine, sortaient de Tombouctou chargées de produits, notamment alimentaires, qui étaient échangés à Taoudenni contre des barres de sel. Ces dernières constituaient le chargement du trajet de retour. Le coût du transport de chaque barre de sel jusqu’à Tombouctou équivalait à cinq fois le prix qu’elle valait à Taoudenni et était payé avec cette marchandise. Ainsi, sur six barres transportées, l’une appartenait à l’acheteur et cinq au transporteur. Les risques significatifs qu’impliquait le déplacement à travers le désert justifiaient le prix fixé par les caravaniers179. Les marchands en gros réalisaient des profits en exportant le sel vers les régions du Sud et en important des céréales, mais une grande quantité de barres, reçues par les caravaniers en paiement du transport, circulaient sur un marché parallèle, ce qui permettait un gain pour de nombreux habitants de Tombouctou.

Marc-Schrader a écrit sur la dynamique de l’économie de l’Azalay et les transactions impliquant les caravaniers, dont beaucoup appartenaient au groupe maure bérabiche, et les habitants de Tombouctou :

La part considérable que prélèvent les Bérabich sur les deux Azalay, tout en permettant aux traitants marocains de faire d’importantes affaires, les empêche d’être seuls à en réaliser. Et ce sont les Tombouctiens qui bénéficient de cet état de choses. Les nomades Bérabich, qui n’ont aucun sens du commerce, viennent apporter sur place de Tombouctou le sel qu’ils ont prélevé comme prix de transport, et c’est aux gens de la ville qu’ils s’adressent pour échanger ce sel contre du grain et contre des cotonnades. Dans toutes les familles de Tombouctou, il est d’usage de recevoir au moment de l’Azalay un ou plusieurs hôtes nomades que l’on aide à placer leur sel et à qui l’on procure des marchandises. Il va de soi que cette hospitalité et ce courtage sont payés. Et de cette façon, tout naturellement, le bénéfice que représente la montée du taux d’une barre de sel qui ne vaut même pas un franc à la sortie de la mine de Taoudénit et dont le prix varie de 12 à 15 francs sur la place de Tombouctou, se trouve réparti entre de si nombreux intermédiaires que toute la ville et toute la population nomade qui l’entoure vivent de cet unique commerce. Tout le monde à Tombouctou trafique sur le sel. Les cadis et les imams, le chef de la ville et les chefs de quartiers, les notables et les lettrés sont tous, pendant la saison du sel, aubergistes et courtiers180.

Sur les cartes postales de Fortier, nous pouvons observer divers aspects liés au commerce du sel à Tombouctou. Ci dessus nous voyons en arrière-plan la plaine sableuse, couverte de touffes de végétation, qui s’étend au nord de la ville. Au centre se dresse un campement de Maures. Ce groupe, qui se consacrait au transport du sel, vivait dans les environs de Tombouctou dans des tentes construites en paille et en cuir. Nous pouvons voir sur l’image les unités familiales, séparées par des haies. Dans la partie inférieure de la photographie, un groupe à dos d’ânes se dirige vers l’endroit où arrivaient les caravanes de chameaux. Comme l’explique Haywood, les caravaniers évitaient de conduire les animaux jusqu’aux rives du fleuve Niger :

Les chameaux appartiennent en général à des Arabes, soit de la tribu Kunta, qui vive près de Tombouctou, soit de celle des Bérabiches, qui nomadisaient plus au Nord dans le Désert. Les meilleurs spécimens appartiennent aux derniers, possiblement parce qu’ils vivent loin du fleuve, et que les eaux du Niger ne sont pas bonnes pour ces animaux. En outre, les chameaux qui demeurent près du fleuve s’habituent naturellement à boire plus fréquemment que les autres, et perdent de cette façon beaucoup de leur capacité à survivre plusieurs jours sans eau181.

Les plaques de sel étaient ensuite transportées à dos d’ânes jusqu’au fleuve Niger, où elles étaient transférées dans des embarcations qui les conduisaient vers les régions du Sud. Il est possible que, pour parvenir à photographier cette scène d’en haut, Fortier soit monté sur les murailles du fort Hugueny, qui se trouvait au nord de la ville.

Sur la carte postale au dessus nous remarquons, en mouvement, une caravane qui transporte des plaques de sel. Dans le cadre se tiennent dix chameaux et sept hommes. Bien que des centaines de chameaux fassent saisonnièrement partie de l’Azalay, le trajet difficile de Taoudenni à Tombouctou était effectué par petits groupes, car l’eau sur le parcours était rare. Édouard Guillaumet explique :

Les caravanes, dont les plus importantes arrivent en juin et juillet, se composent de deux à quatre cents chameaux. La rareté et surtout le faible débit des puits obligent ces caravanes à se fractionner par groupes de dix à vingt chameaux voyageant à vingt-quatre heures au moins l’un de l’autre182.

Ci dessus, les chameaux, encore chargés, sont arrêtés. Nous pouvons observer plus en détail les plaques de sel et la façon dont elles étaient attachées pour le transport. Sur autres deux clichés de la séquence, le décor est le marché de Tombouctou. Comme nous l’avons vu dans l’explication de Lucien Marc-Schrader retranscrite ci-dessus, c’est là que les barres de sel reçues par les chameliers en paiement du transport étaient commercialisées avec l’aide d’intermédiaires.

Dupuis-Yacouba et la vie quotidienne de Tombouctou

Les militaires français n’étaient pas les seuls à aspirer à conquérir Tombouctou. La Société des missionnaires d’Afrique, un ordre plus connu sous le nom de Pères blancs, fondée en Algérie en 1868 par le cardinal Lavigerie dans l’objectif de combattre l’expansion de l’islam et l’esclavage en Afrique, rêvait également de s’établir dans la ville.

En mai 1895, peu après l’implantation de l’administration française, deux pères blancs venus de Dakar arrivèrent à Tombouctou. Il s’agissait de monseigneur Hacquard et du missionnaire Auguste Dupuis, responsables de la construction de l’église de Notre-Dame de Tombouctou. Owen White a écrit à propos de la relation des religieux avec la population de la ville, qui respectait leur formation intellectuelle :

[Dupuis] et Hacquard semblent avoir été acceptés rapidement par les habitants. Il est certain qu’ils ont eu un degré d’accès à la société locale qui ne s’étendait pas aux membres de l’armée coloniale barricadés dans les deux forts de Tombouctou. […] Peu après leur arrivée, ils menaient des débats sur les Livres Sacrés, en arabe classique, avec les notables du lieu, comme l’amir (chef) et le qadi (juge). Ils s’aperçurent bientôt qu’en dépit du déclin économique de la ville, la tradition du savoir était tout à fait intacte. […] Hacquard et Dupuis s’efforcèrent de réaliser le projet du cardinal Lavigerie, qui prévoyait l’adaptation des missionnaires aux conditions de vie et aux pratiques locales, et tous deux se consacrèrent à l’apprentissage des langues parlées par la population hétérogène de la ville183.

En signe d’amitié, les pères blancs reçurent comme sobriquets de la part des habitants de Tombouctou des noms locaux : Hacquard était connu sous le nom d’Abdallah et Dupuis devint Yacouba184. Hacquard quitta Tombouctou en 1896 et en 1898 Dupuis prit la tête de la mission dans la ville185. Progressivement, Dupuis prit ses distances à l’égard des travaux de l’Église et commença à participer à des activités de recherche dans la région. En 1903, il intégra, en qualité d’interprète, l’une des missions archéologiques menées par le lieutenant Desplagnes. À propos de sa fréquentation avec Dupuis, Desplagnes a écrit :

Yacouba a pu recueillir en langue indigène avec leur forme particulière, un grand nombre de légendes, contes ou fabliaux. Ce sont ces poèmes que l’on narre le soir autour des feux de campements dans la brousse, ou que dans les réunions indigènes de Tombouctou l’hôte généreux offre à ses invités, avec le thé parfumé de menthe, déclamés par le « troubadour » en renom de la ville, accompagnant sa mélopée du son grêle de la guitare touareg186.

L’intégration de Dupuis-Yacouba dans la population locale, appréciée au début par les Pères blancs, commença à être critiquée par d’autres missionnaires quand sa relation avec Salama Bouba, une femme songhaï qui vivait à Kabara, devint publique. En juin 1904, il renonça à sa fonction religieuse et annonça à ses supérieurs qu’il resterait vivre à Tombouctou187. L’ex-père fut engagé immédiatement par l’administration française comme interprète et « agent principal des affaires indigènes188». La mission des Pères blancs, cependant, ne survécut pas très longtemps : à la fin de l’année 1906 l’église s’effondra189. La photographie de Fortier est peut-être le dernier cliché de ce bâtiment.

Selon Owen White :

Dupuis-Yacouba semble avoir considéré son travail essentiellement comme celui d’un messager culturel, ou comme un pont entre les civilisations. […] Ses fonctions le plaçaient invariablement dans le rôle du médiateur. Il travaillait comme intermédiaire dans les procès pénaux, traduisait et transcrivait des lettres dans le cadre des accords entre les notables locaux et les Français190.

C’était donc Dupuis-Yacouba qui « expliquait » Tombouctou aux visiteurs européens de passage. Les voyageurs britanniques Henry Savage Landor et Austin Haywood évoquent leurs promenades à travers la ville en sa compagnie et les explications qui leur étaient données sur les particularités du lieu191. Dupuis-Yacouba a publié différentes études sur Tombouctou et ses habitants. Ses descriptions de la ville nous aident à mieux comprendre certaines images de Fortier.

Trois jeunes femmes sont les unes derrière les autres, de profil, de façon à mettre en évidence leurs coiffures. Dans de nombreuses sociétés, la manière d’arranger la coiffure donne des informations sur le statut social et le niveau de vie des personnes. Les textes de Dupuis-Yacouba ajoutent des données précieuses aux informations visuelles de la photographie de Fortier. Nous pouvons noter que ces jeunes femmes étaient pauvres. Celle de droite porte des scarifications sur le visage, une pratique courante dans les régions du Sud, d’où provenaient des esclaves. Elles ont toutes des vêtements simples. Dans son ouvrage sur les professions de Tombouctou, Dupuis-Yacouba traite des coiffeuses de la ville. Les descriptions qu’il fait des coiffures en usage et de la signification de chaque détail nous permettent de conclure que la femme au centre était mariée et de condition servile. D’après le texte :

Le korbo-tyirey, réservé aux femmes mariées, est une coiffure composée de tresses en fibres de palmier, disposées de la manière suivante : une tresse sur le devant de la tête, en demi-cercle d’une tempe à l’autre, – une autre enroulée sur la nuque, – une sur chaque oreille vient se replier sur les joues. Enfin, sur le sommet de la tête deux tresses, l’une, semblable auyollo, tombe sur l’épaule droite, l’autre, le dyine-dyine, se redresse comme une corne terminée par un anneau rouge, korbo-tyirey, qui donne le nom à l’ensemble. Les esclaves n’ont pas droit à cette dernière tresse et leur coiffure porte alors le nom de dyoto-kamba192.

L’absence de tresse dyine-dyine dans la coiffure de la femme indique, donc, qu’elle était une esclave. Sur l’activité des coiffeuses, Dupuis-Yacouba a écrit : « La coiffure est une parure très compliquée qui nécessite de la part des coiffeuses une longue pratique. Toute femme peut se livrer à ce métier ; il n’est pas la spécialité d’une race ni d’une caste193.»

Les cheveux de la jeune femme à gauche de l’image correspondent à l’une de ses descriptions :

Pour les jeunes filles, avant le mariage, les cheveux sont réunis sur le sommet de la tête, du front à la nuque, en trois ou quatre touffes ou boules : les côtés de la tête sont rasés. […] Cette coiffure s’appelle dyenne-dyenne parce qu’elle est en usage à Djenné194.

Quant à la jeune femme sur la droite, les informations de Dupuis-Yacouba nous permettent de savoir qu’elle pouvait déjà se marier :

Le yollo […] consiste en une tresse faite en fibres de palmier-nain, fixée au sommet de la tête et descendant plus bas que la nuque. Le yollo, auquel on ajoute le dyine-dyine, est porté par les jeunes filles nubiles. Le dyine-dyine, qui donne son nom à la coiffure, est tout simplement une tresse semblable au yollo fixé également sur le sommet de la tête mais qui vient s’enrouler sur le devant, à hauteur du front195.

Au dessus on voit six femmes, d’âges variés, sont occupées au cardage et au filage de fibres de coton. Un naturel mêlé de rigidité imprègne leur geste. La jeune femme sur la gauche regarde vers le photographe, tandis que trois autres personnages fixent un autre point, et deux d’entre elles baissent les yeux. Il est probable que Fortier ait organisé la scène photographiée, car les trois fileuses tiennent les fils tendus. Les costumes et les ornements de ces femmes révèlent qu’elles étaient riches. Le collier de celle de droite possède à son extrémité une pièce de métal du type walata-idye, qui était faite par les orfèvres de Tombouctou en or et en argent196. Deux paires de chaussures dans la partie inférieure droite de la carte postale semblent être des selbi-kallante, souliers féminins d’une semelle rigide et épaisse197. Dans le coin inférieur gauche, nous observons une calebasse avec trois rouleaux de coton déjà filé ; à droite, une dévideuse, instrument utilisé pour former des écheveaux de fils, qui peuvent par la suite être teints.

Charles Monteil écrit au sujet du travail des femmes riches avec le coton :

Les femmes des riches passent de longues heures à trier le coton le plus blanc, le plus fin et le plus régulier […]. Le filage est un grave sujet d’émulation pour les co-épouses, car le filé, qui est leur œuvre, sert à fabriquer le tissu pour le vêtement de leur époux commun198.

La légende de cette carte postale ne précise pas où la scène a été photographiée. Du fait des coiffures, des parures et des chaussures des femmes, nous pouvons supposer qu’il s’agissait des environs de Tombouctou ou dans la ville elle-même.

Dupuis-Yacouba n’a pas laissé de descriptions spécifiques des arrangements de cheveux des femmes touareg et maures qui vivaient à Tombouctou. L’épouse d’un marchand que nous voyons en haut porte une coiffure élaborée, ornée de pendentifs. Suspendue sur l’arrière de sa tête, elle arbore une parure qui repose sur son épaule, composée de rondelles de coquillages découpées, du type conus, attachées par des lanières en cuir. Ce type d’ornement se rencontrait au sud du massif de l’Atlas, au Maroc199. Il est donc possible que le traitant auquel fait référence la carte postale soit un Marocain, comme de nombreux grands commerçants qui travaillaient à cette époque à Tombouctou200.

La femme représentée ci dessus porte une coiffure dyenne-dyenne et sur l’avant-bras un bracelet en marbre de Hombori. Elle sépare les enveloppes et les impuretés des céréales contenues dans les calebasses. Quand elle jette lentement les grains d’un récipient à l’autre, les résidus les plus légers sont emportés par le vent.

La légende de la carte postale en haut est un exemple de la faculté de concision de l’éditeur Fortier. Il nous fournit des informations précises en quelques mots. Dupuis-Yacouba a consacré le premier chapitre de son ouvrage Industries et principales professions des habitants de la région de Tombouctou aux boulangères, montrant l’importance du travail de ces femmes dans la vie quotidienne de la ville. Le texte, dans lequel il décrit avec une grande richesse de détails l’activité, dialogue avec l’image de Fortier :

Boulangères (Takula-koy) – La confection des galettes de blé (Takula) est la spécialité des femmes de toutes classes. Le blé, venant des provinces environnantes : Ataram, Tyesu, Arhamgoy, etc., est écrasé entre deux pierres en grès, importées des contrées voisines du lac Faguibine ou du lac Débo. […] Le travail de la pâte avec le levain est fait à la main et la masse est divisée en petites galettes de 15 à 20 centimètres de diamètre. Puis celles-ci sont cuites au four. Les fours sont généralement bâtis et entretenus à frais communs par les boulangères qui en font usage. On rencontre de ces fours dans nombre de rues de la ville. Ils sont chauffés au bois et étant donné leur système de construction la température suffisante est vite atteinte. […] La consommation des takula est importante en ville. On les mange avec une sauce de ragoût de viande, avec du miel et du beurre, etc201.

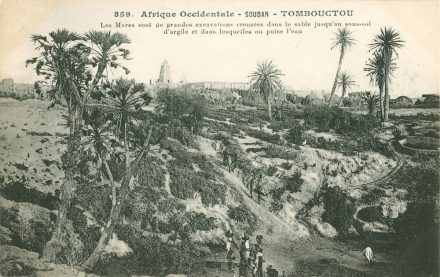

Nous voyons ci dessus l’une des mares des environs de Tombouctou et des porteurs d’eau transportant des outres sur leur tête. Une fois de plus, Dupuis-Yacouba ajoute des informations aux images de Fortier. À propos des mares proches de la ville, qui communiquaient avec une nappe phréatique allant jusqu’au fleuve Niger, il dit : « Ces mares, au nombre d’une dizaine, ne sont que de vastes entonnoirs, creusés dans le sable et alimentés par l’eau d’infiltration du Niger dont elles suivent le régime des crues202.» Nous lisons également au sujet de l’origine des porteurs d’eau:

Les porteurs d’eau sont, en général, des gens de l’Est, des environs de Bamba, d’où leur nom de Bamba-idje, qui viennent, chaque année, pendant la saison morte, lorsque la culture ne réclame pas leurs soins, vendre des peaux de bouc d’eau aux habitants et gagner ainsi quelque argent. Celui-ci leur servira à se procurer des étoffes pour leurs vêtements. Ils retournent ensuite dans leurs villages et d’autres viennent les remplacer203.

Et toujours évoquant la façon dont ils vendaient l’eau : « Ils parcourent les rues, une peau de bouc pleine sur la tête en criant : “Tye fo har !” (une fois de l’eau)204».

Une carte postale représente un paysage avec une végétation abondante, différente de l’aridité qui entoure Tombouctou. Ce sont les rives d’une mare où, en contrebas, au centre, des femmes sont en train de prendre de l’eau à l’aide de calebasses. Dans la partie supérieure droite, cinq dattiers de tailles différentes, peu productifs, descendraient de ceux plantés par les Marocains à l’époque de la conquête de la ville, en 1591. Marc-Schrader explique :

On doit aux Marocains quelques cultures inconnues dans le reste de notre Soudan : celle du dattier, celle du blé, celle de certains légumes. À Tombouctou, il ne reste plus que quelques dattiers rabougris qui ne produisent guère ; mais à Bamba, sur le Niger, à une centaine de kilomètres en aval, il existe une belle palmeraie dont les arbres sont vigoureux et donnent chaque année une récolte abondante205.

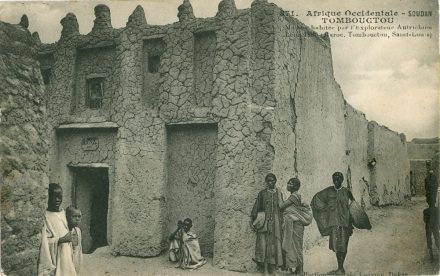

À l’arrière-plan de la photographie, nous pouvons identifier les cases arrondies, faites en paille, où habitait la population la plus pauvre et le minaret de la mosquée de Djinguereber, située au sud de la ville. Sur une autre carte postale, on aperçoit l’eau au fond de la mare et un grand nombre d’hommes portant des outres sur la tête. Sur la troisième photographie, un porteur d’eau souriant dans l’une des rues. Nous pouvons voir sur l’image l’architecture en adobe des maisons et les portes et fenêtres en bois, qui caractérisaient les constructions de la ville206. Nous remarquons également l’aspect des rues. Comme l’a observé Marc-Schrader, « les rues de Tombouctou sont très propres ; cette ville, qui possédait des fosses d’aisances plusieurs siècles avant nos grandes villes du midi, est parfaitement tenue au point de vue de l’enlèvement des ordures ménagères et autres207».

Du fait de la similitude entre les données fournies par les légendes de Fortier et celles présentes dans les travaux de Dupuis-Yacouba, il est possible de supposer que tous les deux se sont rencontrés à Tombouctou. En effet, les Européens vivant dans la ville et, comme nous l’avons vu, les voyageurs qui cherchaient à s’informer, s’adressaient à Dupuis-Yacouba.

Djenné et San

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous ne savons pas quel a été l’itinéraire exact du voyage de Fortier à travers le Soudan. Les cartes postales éditées dans la « Collection générale » avec une numérotation allant de 257 à 467 présentent une séquence de photographies qui ont pour fil conducteur un trajet géographique. Nous considérons qu’il est fort plausible que ce classement corresponde au chemin parcouru par Fortier208. À partir de cette hypothèse, il aurait navigué sur le Niger de Koulikoro à Tombouctou, s’éloignant des bords du fleuve à deux occasions seulement : à l’aller, pour prendre la route qui partait de Mopti en direction du sud-est et conduisait aux falaises de Bandiagara ; au retour, également sur les hauteurs de Mopti, pour remonter le fleuve Bani en direction de la ville de Djenné. Ainsi, il aurait seulement visité cette ville à la fin du voyage, alors qu’il était déjà sur le chemin de retour vers le Sénégal.

Djenné

La ville de Djenné s’étend sur un terrain élevé, de façon à garantir sa protection pendant la crue saisonnière du fleuve Bani. Ce fleuve est le principal affluent du Niger et contribue à former l’espace géographique inondé périodiquement connu sous le nom de delta intérieur du fleuve Niger. La ville se situe à un point central du delta, une zone propice à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage de bétail. Les fouilles archéologiques ont révélé qu’autour de 200 avant notre ère existaient déjà des noyaux urbains dans la plaine qui entoure Djenné209. Centre de savoir islamique depuis le xiiie siècle210, la ville est connue comme la « sœur » de Tombouctou. S’ajoute à l’identité religieuse le fait que pendant de nombreux siècles les économies des deux villes ont été interdépendantes : des produits alimentaires et des tissus étaient échangés contre des barres de sel. La marchandise était transportée dans d’immenses embarcations qui naviguaient sur les fleuves et canaux à l’époque de la montée des eaux.

Nous pouvons nous faire une idée de l’ampleur de ce commerce à la fin du xixe siècle grâce aux informations fournies par Louis Archinard, le colonel français qui a conquis Djenné en avril 1893. Comme indemnisation de guerre ont été exigées de la ville mille barres de sel, qui valaient à l’époque 35 000 francs211. D’autre part, le militaire s’empara d’une flotte d’embarcations qui partait pour Tombouctou. Bernhard Gardi a écrit :

La flottille saisie à Djenné comprenait six grandes pirogues contenant : 58 tonnes de riz, plusieurs variétés de mil, des arachides, des oignons séchés, des noix de cola ainsi que divers produits locaux tels que du beurre de karité, du miel, de la laine, du coton en floche et en filé, de l’indigo, du tabac, des poteries, etc. Il y avait également des textiles anglais et espagnols mais point d’or ni d’ivoire212.

Les noix de kola et les tissus anglais arrivaient sans doute à Djenné depuis le Sud, les régions des forêts et la colonie britannique de Sierra Leone.

Avec l’implantation du gouvernement colonial français au Soudan, la ville de Mopti, située à la confluence du fleuve Bani et du Niger, fut choisie comme lieu privilégié du transport marchand entre Tombouctou et Bamako. De Bamako, par le chemin de fer qui allait jusqu’à Kayes, se faisait la liaison avec la colonie du Sénégal, la plus ancienne et la plus importante de l’Afrique occidentale française. Ainsi, au cours du xxe siècle, le prestige de Djenné en tant qu’entrepôt commercial s’estompa progressivement au profit de Mopti.

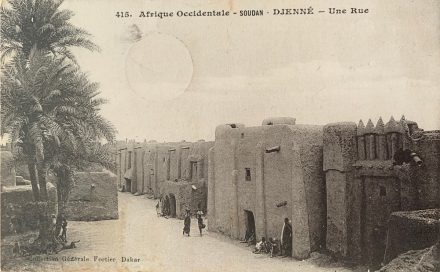

Deux ouvrages importants sur la ville, Djenné, il y a cent ans et Djenné, une ville millénaire au Mali213, reproduisent et analysent les cartes postales de Fortier. Peut-être est-ce la séquence d’images du photographe la plus étudiée par les chercheurs. Bernhard Gardi commente la carte postale ci dessus:

Cet endroit s’appelle Sanouna ; il se trouve sur la rive du Bani, cinq kilomètres environ à l’Est de Djenné. À partir du mois de mars, quand le niveau des eaux était au plus bas, c’est ici que se trouvait, pendant quelques mois, le port de la ville214.

Une édition postérieure de cette image a comme légende « Niger et Bani. Réparation des pirogues pendant le retrait des eaux ». À la saison sèche, qui rendait difficile la navigation, on en profitait pour réparer les embarcations, construites avec des matériaux périssables. Sur la droite de la photographie, trois hommes travaillent à la confection du toit d’une pirogue.

La figure en haut est peut-être le dernier cliché des ruines de la mosquée construite à Djenné, au xiiie siècle, par le sultan Koy Komboro. Cette information nous est donnée dans les Tarikh es-Soudan (Chroniques du Soudan) écrites au milieu du xviie siècle par es-Sadi215. Le chroniqueur a exercé pendant dix ans, entre 1627 et 1637, les fonctions d’imam de la mosquée de Djenné, pendant la période d’environ deux siècles qu’a duré la domination marocaine sur la ville216. En 1819, Djenné fut conquise par Sékou Amadou, chef qui prônait une vie religieuse islamique stricte. Le réformateur, qui avait étudié à Djenné, considérait que la mosquée était corrompue par les activités libertines des habitants de la ville217. Comme la loi coranique interdit qu’un croyant détruise une mosquée, Sékou Amadou choisit d’abandonner le bâtiment et, ordonnant l’obstruction des canaux de drainage des eaux pluviales, accéléra son effondrement naturel218. Avec le soutien de l’administration française, le 15 octobre 1906 (environ quatre mois après le passage de Fortier par Djenné), commencèrent les travaux de construction de la nouvelle mosquée. Les ruines de l’ancien bâtiment furent utilisées à son édification219. La mosquée de Djenné, qui conserve jusqu’à aujourd’hui sa structure en adobe, est une icône du « style soudanais » en architecture220.

Le cliché des façades des belles constructions de la ville a été privilégié par Fortier dans la séquence de photographies consacrées à Djenné. Ces maisons, de deux ou trois étages, s’élevaient dans la partie est de la ville, où résidaient les grands commerçants. La population la plus pauvre vivait dans la zone ouest, dans des habitations plus petites et moins élaborées221.

La technologie de la construction en adobe, développée sur place depuis l’Antiquité, a acquis au cours de l’histoire de Djenné des caractéristiques particulières en fonction des préférences de ses habitants. Geert Mommersteeg et Pierre Maas ont étudié en détail les maisons visibles sur les photographies de Fortier. Ils identifient deux styles principaux de façades : le style « marocain », évident sur la troisième image, et le style « toucouleur », qui apparaît dans les autres et qui se distingue par la présence d’un toit saillant au-dessus de la porte d’entrée. L’influence marocaine dans l’architecture provient de la période qui a commencé par la chute de l’Empire songhaï, vaincu par les troupes du sultan Ahmad al-Mansour en 1591. Même si les contacts entre les deux extrémités du désert existent déjà, les liens culturels, religieux et économiques entre le Maroc et les régions soudanaises s’intensifièrent à cette époque. Avec la conquête, une nouvelle élite s’établit à Tombouctou, où elle exerça sa domination politique jusqu’au milieu du xviiie siècle. Djenné fut gouvernée par le régime du pashalik (gouvernement de pachas), de même que Tombouctou, jusqu’en 1670, quand elle fut incorporée au royaume de Ségou222. Le mot « toucouleur », qui définit le style prédominant dans les façades que nous voyons sur les images, renvoie aux conquérants peul, commandés par Omar Tall, qui occupèrent la ville en 1861. Il s’agirait donc d’un type de construction plus récent.

Mommersteeg et Maas, dans leur recherche sur le dessin des plans et la façon d’occuper ces bâtiments, y font référence, quel que soit le style de façade, en les nommant « maisons monumentales avec cour intérieure ». La présence de la cour intérieure et l’agencement des pièces ont défini, ainsi, plus que la décoration extérieure, les constructions de Djenné. Ces maisons étaient habitées par des familles de l’élite de la ville et par leurs serviteurs. Au sein de celles-ci, existait une stricte division des espaces occupés, qui séparait les personnes de statut social différent. Par ailleurs, certains espaces étaient réservés aux hommes et d’autres aux femmes, qui vivaient isolées dans la partie arrière des habitations, autour de la cour intérieure. Les auteurs expliquent :

Les hommes et les femmes avaient dans ces maisons leur propre domaine. Ces domaines étaient strictement séparés par des moyens architecturaux. Le domaine masculin, qui portait le nom de har hu (textuellement : « maison de l’homme »), se trouvait traditionnellement à l’avant, les pièces étant reliées verticalement par un escalier. Une porte et de petites fenêtres ouvraient ce domaine à l’espace urbain et à la vie de la rue. Les espaces féminins étaient complètement tournés vers la cour intérieure. Ils ne comportaient pas d’ouvertures sur la rue et en étaient ainsi totalement isolés. Les domaines féminin et masculin se rejoignaient dans l’entrée de la maison, le sifa223.

Bernhard Gardi a identifié sur une carte postale le mur et le portail du siège de l’administration coloniale à Djenné. Il en a conclu que le panorama de la ville a été photographié du haut de ce bâtiment224. Sur la partie inférieure de l’image, au centre, des hommes préparent le sol, probablement pour planter des arbres. Au milieu de la photographie, nous pouvons apercevoir les ruines de l’ancienne mosquée de Djenné.

Nous ne connaissons pas l’endroit exact où a été photographiée la scène ci dessus. Les caractéristiques de l’édification, avec des colonnes à angle droit et des briques rectangulaires, permettent de déduire qu’il s’agissait de quelque bâtiment de l’administration coloniale225. À l’époque du voyage de Fortier, les barey de Djenné étaient embauchés par les Français pour travailler dans les constructions locales et dans les villes voisines. Comme l’explique Monteil :

Ces maçons indigènes sont d’excellents constructeurs, non seulement à Djenné, mais partout où l’on fait appel à leurs services. […] ils sont en tous lieux très appréciés ; aussi sont-ils fréquemment appelés dans les cercles voisins pour édifier des bâtiments, soit pour l’administration, soit pour les particuliers226.

Les constructeurs de Djenné sont des artisans spécialisés, organisés en corporations de métier. Au sujet de ces associations, Mommersteeg et Maas font les commentaires suivants :