En 1906, l’actuelle république du Mali correspondait à la colonie du Haut-Sénégal et Niger, créée en 1904, et le territoire militaire du Niger, régions qui s’étendent du fleuve Sénégal jusqu’aux berges occidentales du lac Tchad et étaient appelés par les Européens « Soudan français ». Fortier emploie cette dénomination dans les légendes des cartes postales. Nous avons emprunté le terme de Soudan pour nous référer à la région parcourue par le photographe.

Pendant les premières années du xxe siècle, un phénomène social de grande ampleur se produisait au Soudan : l’exode de personnes qui sortaient de leur condition d’esclaves et migraient vers leurs lieux d’origine61. Nombre d’entre elles avaient été capturées et vendues par Samori Touré en échange des armements et des chevaux dont il avait eu besoin pour combattre les Français. Comme elles étaient devenues captives depuis peu et que la mémoire d’une vie libre était encore présente chez elles, ces victimes de conflits furent les pionnières du mouvement qui se répandit dans la région. L’exode commença depuis le moment où, après la chute de Samori, les guerres de la conquête française se terminèrent. Au cours des années 1905 et 1906, l’ampleur de la migration était significative, des milliers d’esclaves quittant la région du Bélédougou et se dirigeant vers le sud.

À l’époque de la pénétration française au Soudan, on évalue le nombre de personnes réduites en esclavage à près de la moitié de la population62. Les administrateurs coloniaux étaient généralement complaisants à l’égard de l’esclavage, justifié par la peur que sa fin conduisît à l’agitation sociale et mît en cause l’approvisionnement, dans la mesure où les régions agricoles auraient cessé d’être cultivées. En outre, pour contrôler le territoire, les Français dépendaient des chefs locaux alliés, qui exploitaient le travail esclave63.

Les grands travaux entrepris par les Français, comme le chemin de fer et la construction du nouveau siège de l’administration à Bamako, ont ouvert des opportunités d’emplois salariés qui permettaient la survie des ex-captifs. Des possibilités d’activité autonome dans les villes encourageaient également ces personnes à quitter leur condition servile. La question de la persistance du travail esclave en Afrique de l’Ouest posait l’administration dans une situation d’impasse et, en décembre 1905, à la suggestion du gouverneur général Ernest Roume, un décret de la métropole rendit illégal le trafic et la mise en esclavage de personnes, bien que, de fait, l’esclavage ne fût pas aboli64. Au Soudan, comme l’explique Martin Klein, la libération fut davantage due à l’initiative des esclaves eux-mêmes qu’à la nouvelle législation65. Entre 1905 et 1913, on estime que près d’un million de personnes ont quitté la condition servile dans les colonies françaises d’Afrique de l’Ouest66.

Le passage de Fortier par le Soudan, en 1906, a été contemporain de l’exode de Banamba et nous pouvons parfois identifier sur les cartes postales que le photographe a éditées des signes du processus de transformation sociale en cours à ce moment-là. D’autres informations importantes sont présentes dans des éléments de la « Collection générale » réunis ici, tels que les photographies des villes historiques de Ségou, Tombouctou et Djenné, ainsi que les premières images publiées des falaises de Bandiagara. Des clichés précieux des rites du ciwara, des kórèdugaw et du Sanké mon, pratiqués jusqu’à aujourd’hui, rendent cette série une riche source pour étudier la région.

La vallée du fleuve Niger et les falaises de Bandiagara

Bamako et le rite ciwara

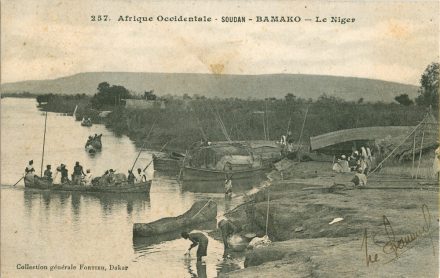

Fortier est parti en bateau de Siguiri, dans l’ancienne Guinée française, puis a descendu le fleuve Niger en direction de la ville de Bamako, capitale de la colonie du Haut-Sénégal et Niger, à deux cent dix kilomètres en aval.

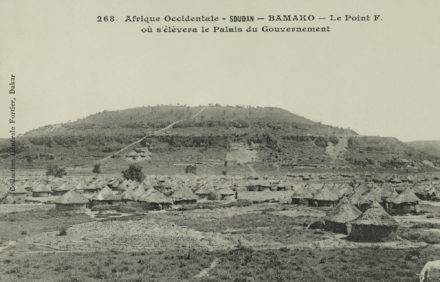

En 1906, Bamako se préparait à recevoir la structure administrative du gouvernement de la colonie du Haut-Sénégal et Niger. La ville de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, avait été le siège de l’administration coloniale pendant de nombreuses années. Après des décennies de travaux de construction, le chemin de fer qui devait relier Kayes au fleuve Niger était arrivé en 1904 à Bamako, lieu choisi pour être la nouvelle capitale. Le palais du gouvernement, Koulouba, encore utilisé dans l’actuelle république du Mali, était construit au dénommé « Point F ». Environ six mille personnes vivaient à Bamako à l’époque, dont seulement cent soixante-deux étaient européennes67. Comme escale ou point d’arrivée, la destination le plus souvent choisie par les personnes qui quittaient la condition servile était Bamako, qui offrait des emplois.

La partie couverte du grand marché de Bamako a été construite par l’administration française et, en 1906, un loyer était payé par les commerçants locaux installés là de façon permanente68. Dans la partie extérieure, le grand mouvement était dû aux offres de marchandises et d’aliments en petites quantités faites par les vendeurs itinérants et par les femmes. Des nattes en paille tressée soutenues par des tiges servaient d’abri individuel aux marchands itinérants et, à côté de celles-ci, nous reconnaissons des supports en liane utilisés pour le transport de produits.

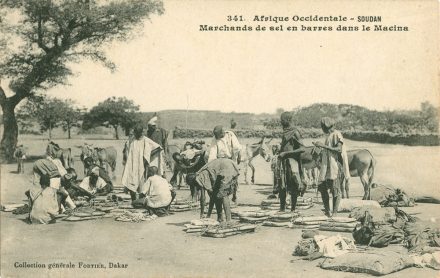

Les monticules blancs disposés sur le sol, que l’on mesurait à partir de récipients de différentes tailles, étaient probablement du sel de mer importé du Sénégal et de Marseille, lequel, de qualité inférieure et de conservation plus difficile, mais moins cher que le sel gemme venant du désert, pénétrait peu à peu les marchés du Soudan69.

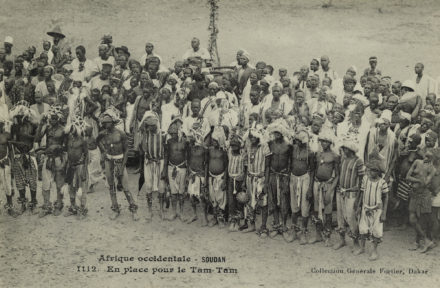

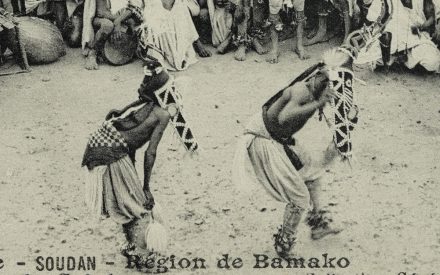

La plus grande partie de la population de Bamako était d’origine bambara, un sous-groupe des Malinké, et l’agriculture était pratiquée dans les environs de la ville. Différents rites des sociétés d’initiation, dont l’objectif est la socialisation, suivent le calendrier agricole. La fête photographiée par Fortier, un rituel de la société ciwara, a lieu avant les semences et à l’époque du sarclage des champs cultivés. La représentation d’antilopes, sculptées dans le bois qui forment des masques-cimier sur la tête des hommes qui dansent, est le symbole le plus connu du ciwara. Comme il existe de nombreux éléments sur les photographies de Fortier, ce qui rend difficile d’identifier chacun séparément, nous avons agrandi les cimiers-antilopes avant et pendant les danses. Ces images, peut-être les clichés les plus anciens de ce rituel, sont très intéressantes dans la mesure où elles donnent à voir le contexte dans lequel ces objets étaient utilisés. Aujourd’hui, vendues à l’unité et représentées graphiquement comme symboles de la république du Mali, les antilopes ciwara ont perdu beaucoup de leur signification originelle.

La présentation de la société ciwara se déroule toujours pendant la journée. Une partie du rite se passe dans les champs et une autre dans les villages. Dans la ville de Bamako, la cérémonie photographiée par Fortier a eu lieu dans un grand espace contigu à une construction coloniale, dont plusieurs clichés ont sans doute été pris de la terrasse. L’une des caractéristiques importantes de la société ciwara est son caractère ouvert : toute la communauté peut en effet participer aux rites. Femmes et enfants, qui sont normalement exclus des célébrations des sociétés d’initiation, participent au chœur entonné par l’assistance. Seuls les hommes, cependant, choisis parmi les meilleurs cultivateurs, peuvent porter les cimiers-antilopes. Ils dansent toujours en duo, l’un portant la représentation de l’antilope mâle (le soleil) et l’autre, celle de la femelle, avec un petit dans le dos (la terre), de l’union mythique desquels naît la fertilité des champs. Les danses du ciwara simulent le travail de la terre70. Sur les photographies sont visibles notamment les instruments musicaux, principalement les koras et les balafons, avec leurs immenses caisses de résonance faites à partir de calebasses. Tout comme sur les clichés des performances en Guinée, il est difficile de savoir si ces représentations étaient spontanées ou si elles avaient lieu sur commande pour un public européen. Il est intéressant de noter que, malgré les caractéristiques très spécifiques du rituel, Fortier, qui appréciait de fournir des informations précises dans les légendes de ses cartes postales, est peu précis dans ce cas.

Nyamina, le coton et le karité

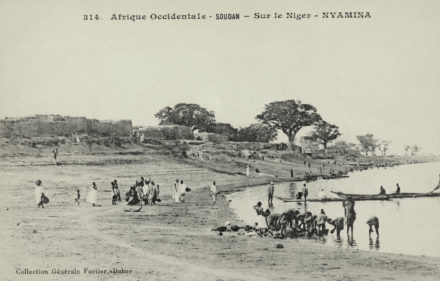

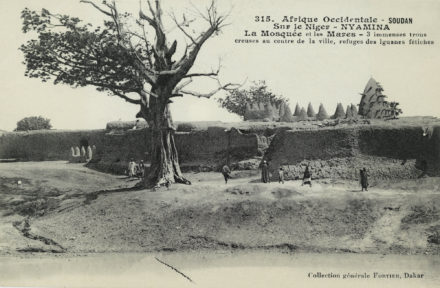

Jusqu’au milieu du xixe siècle Nyamina, sur la rive gauche du fleuve Niger, était un centre important de commerce et de production agricole. Les champs autour de la ville étaient cultivés par une main-d’œuvre esclave qui produisait du sorgo, du mil et du coton. Lors des périodes entre les récoltes, ces personnes se consacraient à l’activité textile, filant et tissant des pièces de coton. C’était également pendant la saison sèche que les peuples du désert arrivaient avec leurs troupeaux dans la région, à l’extrémité méridionale du parcours saisonnier de transhumance. Située au croisement des zones écologiques du désert et de la savane, baignée par la grande voie de communication qu’est le fleuve Niger, Nyamina était un point central du commerce de longue distance d’Afrique de l’Ouest. Pendant très longtemps dans la zone d’influence du royaume bambara de Ségou, la ville fut conquise par Omar Tall en 1860 et à partir de cette date, du fait des guerres successives, commença à perdre de son importance. Prise par les Français en 1890, Nyamina conservait encore en 1906 une partie de son dynamisme.

Une carte postale montre la coexistence des croyances islamiques et animistes dans ce lieu. La mosquée en adobe, avec son minaret élevé, a été construite aux abords des mares où vivaient des iguanes totémiques. Les « immenses trous » mentionnés dans la légende se situaient à l’endroit où les habitants de Nyamina tiraient la terre utilisée pour les constructions71.

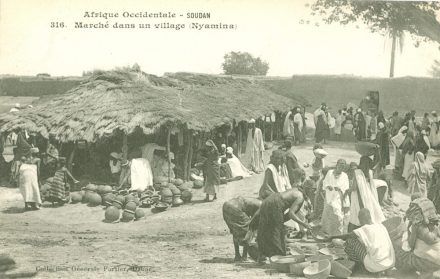

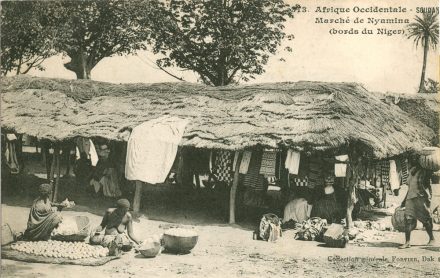

L’activité du marché de Nyamina a été décrite en détail en 1863 par Eugène Mage, officier de marine et explorateur envoyé dans la région par Faidherbe pour établir des contacts avec El Hadj Omar Tall. Quoiqu’elle se réfère à une période très antérieure au passage de Fortier dans le lieu, le récit de Mage dialogue avec les clichés du photographe:

À Yamina [Nyamina], comme dans toutes les grandes villes, le marché se tient tous les jours ; mais il y a un jour par semaine de grand marché, et ce jour-là, de la campagne et souvent de fort loin, on voit affluer le monde et les provisions. Acheteurs et vendeurs viennent en foule. Nous avons eu le spectacle, à Yamina, d’un de ces jours de commerce, et en songeant que la ville est ruinée, que les caravanes n’y arrivent que de loin en loin, nous avons pu nous faire une idée de ce que c’était à l’époque où mille chameaux venaient décharger le sel de Tichit, tandis que des centaines d’ânes arrivaient de Bouré avec trois ou quatre cents porteurs, partis souvent de Sierra-Leone avec leurs charges sur la tête. Le marché est une grande place carrée autour de laquelle on a disposé, sans grande régularité, de petits hangars […]. Sous ces échoppes on voit un, deux et jusqu’à trois marchands assis sur des nattes, ayant devant eux, sur d’autres nattes ou pendus sur des cordes, les objets de leur commerce : sel, verroteries, étoffes, papier, soufre, pierres à fusil, anneaux de cuivre ou d’argent pour les oreilles, le nez, les doigts de pied ou de la main, colliers de ceinture, bandeaux de front tressés de petites perles, coton du pays tissé, depuis les étoffes les plus grossières jusqu’aux pagnes, boubous, burnous les plus fins. […] Un peu plus loin voici les raccommodeuses de calebasses fêlées ou percées par le fond72.

Sur la deuxième image du marché de Nyamina, nous pouvons voir différents tissus suspendus, connus comme les « pagnes de Ségou », produits dans la région. Un récit d’Émile Baillaud, publié en 1902, explique :

De Bamako à Mopti se trouve la région par excellence où l’on tisse le coton. Les tissus fabriqués dans cette partie du Niger portent le nom générique de couvertures et pagnes de Ségou, sans doute parce que Ségou est la ville qui est le plus en relation avec les divers marchés de l’intérieur. Mais cette ville n’a point le monopole de la confection de ces tissus, et c’est même le point du Niger où on en fabrique le moins. Il semble que ce soit plutôt la rive gauche du fleuve qui produit le plus de pagnes et de couvertures. Les lieux où se rencontre le plus grand nombre de métiers sont certainement Banamba, Nyamina et Sansanding. Ces tissus, dits de Ségou, sont tous teints à l’indigo. Le plus répandu est « la couverture de Ségou ». Le fond en est bleu et illustré par des bandes blanches. Un dessin qui est très souvent adopté est celui d’un damier à gros carreaux73.

Sur cette même photographie, deux femmes qui, retirant la matière des calebasses, préparent des boules avec leurs mains. La légende choisie par Fortier pour une autre carte de la série (CGF 1098) explique qu’il s’agit de vendeuses de « boules d’argile blanche (sorte de blanc d’Espagne) à l’usage des fileuses ». Le produit, cependant, ne provenait pas de l’argile. Charles Monteil, dans l’ouvrage Le Coton chez les Noirs, commente : « pour faciliter le mouvement du fil entre les doigts de la main droite, la fileuse nègre imprègne ces doigts d’une poudre blanche fabriquée avec des os calcinés, pulvérisés, puis agglomérés en petits pains, que l’on vend sur tous les marchés indigènes74 ».

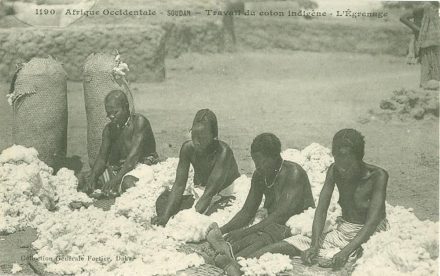

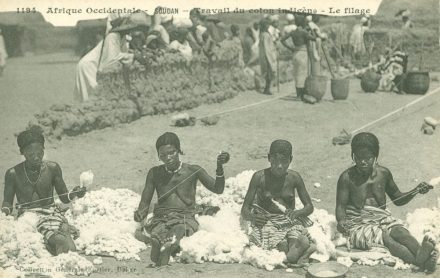

Trois cartes postales décrient, comme l’annoncent les légendes, les étapes du « travail du coton indigène75 ». Il n’y a pas d’indication sur la ville où les photographies ont été prises mais, si nous prenons en compte les informations d’Émile Baillaud citées plus haut, nous pouvons supposer que les activités avaient lieu à Nyamina ou dans ses environs. Le groupe travaillait apparemment au même endroit, puisque nous pouvons voir les fils de chaîne des métiers à tisser à l’arrière-plan de l’image qui montre les fileuses. Ces clichés sont très intéressants, car non seulement ils mettent en évidence les techniques productives de la région, mais ils apportent également de nombreuses informations sur les relations sociales et les transformations en cours pendant le passage de Fortier par le Moyen-Niger.

La spécialisation et la complémentarité du travail féminin et du travail masculin font partie des caractéristiques de l’activité textile dans cette région d’Afrique de l’Ouest, toutefois, ce que nous voyons sur ces quatre photographies est plus que cela. Le nombre de personnes réunies dans l’atelier à ciel ouvert et l’organisation impliquée dans le processus indiquent qu’il s’agit d’une production à échelle commerciale, et non d’une activité domestique. Nous avons déjà mentionné le fait qu’au Soudan français, l’année 1906 a été marquée par le grand exode de personnes qui quittaient la condition servile et cherchaient de nouvelles possibilités de survie. Comme beaucoup de ces anciens esclaves maîtrisaient les techniques de confection de la fibre en tissu de coton, il est possible que les personnes représentées sur ces photographies aient fait partie du groupe.

Un passage de l’ouvrage Two Worlds of Cotton, de Richard Roberts, se réfère au processus historique alors en cours et appuie cette hypothèse :

De nombreux hommes et femmes libérés, qui lorsqu’ils étaient esclaves avaient appris à tisser et à teindre les tissus, se sont installés comme artisans et entrepreneurs autonomes. […] Dans la mesure où l’investissement initial pour le début de cette activité était relativement faible et où la demande de tissus de fabrication locale augmentait, d’ex-esclaves réussirent à survivre les premières années de façon indépendante. Pour répondre aux nouvelles possibilités économiques, les tisserands et les fileuses augmentèrent leurs activités. Les tisserands […] dépendaient de la productivité des fileuses. Le filage était l’un des goulots d’étranglement de la croissance de la production de tissus artisanaux76.

Il est intéressant de remarquer que dans tout le processus du « travail du coton indigène » photographié par Fortier, seuls les peignes à carder utilisés par les femmes ne sont pas des instruments de fabrication locale. Les peignes à carder européens, qui facilitaient énormément le travail et garantissaient l’augmentation de la productivité, faisaient partie des principales importations du Haut-Sénégal et Niger77. Nous voyons aussi les métiers à tisser simples et efficaces, en usage jusqu’à aujourd’hui dans la région, qui produisent les bandes de tissus, lesquelles, une fois cousues, se transforment en pagnes et vêtements. Au moment d’être retirées des métiers à tisser, ces bandes sont enroulées de façon à former des disques comme ceux que l’on aperçoit sur la tête de l’homme placé à gauche du groupe.

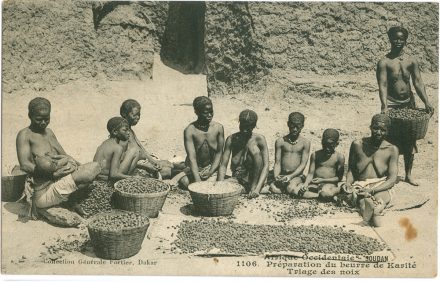

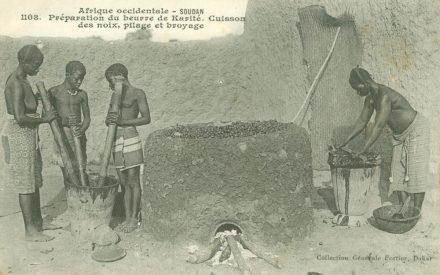

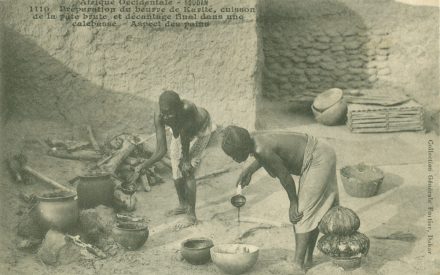

Fortier a inclus trois photographies illustrant le processus de préparation du beurre de karité dans la série « Collection générale ». De même que pour la transformation de la fibre de coton en tissu, la fabrication de ce produit demande un travail intense et peu d’investissement préalable en matériel : c’est d’abord la main-d’œuvre intensive qui compte. L’arbre qui produit la noix karité, de la famille des sapotacées, et baptisée initialement Butyrospermum Parkii en hommage à l’explorateur écossais Mungo Park, qui l’a décrite, est endémique dans la région géographique située dans l’ancien Soudan français, actuel Mali. Poussant dans certains endroits en groupe, ailleurs de façon éparse, elle fournit le beurre qui était alors, et est encore, utilisée dans l’alimentation et pour le soin du corps par des millions de personnes en Afrique de l’Ouest. Comme l’a observé E. Annet :

[l’arbre du karité] peut être considéré, dans cette partie de l’Afrique tropicale, comme l’équivalent de l’Olivier dans le Bassin méditerranéen. Cette comparaison suffit pour situer son importance […]. Il se complaît dans un climat à saisons bien délimitées et il semble que la période de repos que constitue pour la végétation la saison du vent sec de l’« Harmattan » lui soit nécessaire78.

Les mois que Fortier a passés au Soudan, probablement entre la mi-mai et le début du mois de juillet, correspondent à la période de la récolte du karité. Les fruits tombent des arbres quand ils sont mûrs et sont ramassés par les femmes. Le lieutenant-colonel Parfait-Louis Monteil, qui a voyagé de Saint-Louis du Sénégal à Tripoli, en Méditerranée, est passé en 1890 par la région de San, proche de la ville de Ségou, au sud de l’actuelle république du Mali, et a observé :

Le karité est très abondant et dans tous les villages on trouve des trous à noix et des fours. La préparation est la suivante : au moment de la cueillette, les indigènes mangent la pulpe sucrée du fruit et enfouissent les noix dans des trous, en les recouvrant de terre mouillée. Dans cet état la noix se conserve très longtemps sans se modifier beaucoup dans sa forme ; toutefois le beurre intérieur se resserre, se durcit et peut facilement être détaché de la coque. On met alors la noix dans un mortier et avec un pilon on décortique ; la coque est rejetée, puis le beurre est écrasé entre des pierres plates. Ce beurre écrasé est mis ensuite dans de grandes marmites en terre et celles-ci dans un grand four ; on laisse cuire quelques heures, puis on fait des pains que l’on entoure de feuilles et ainsi le beurre se garde pendant de longs mois79.

Du fait des caractéristiques propres à la production du beurre de karité, dans le cadre de laquelle le travail constitue la plus grande valeur investie, il est possible que, comme dans le cas du travail du coton, les anciens esclaves aient pu entreprendre des activités autonomes dans ce domaine.

Ségou

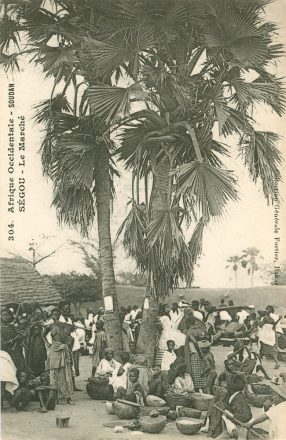

Ségou, ancienne capitale du royaume bambara fondée en 1712 par Mamari Coulibaly, se situe sur la rive droite du fleuve Niger. En 1861, la ville fut conquise par Omar Tall et, en 1890, par les Français. Au début du xxe siècle, Ségou, entourée par des zones cultivées, était un important centre de commerce régional contrôlé par des entrepreneurs africains.

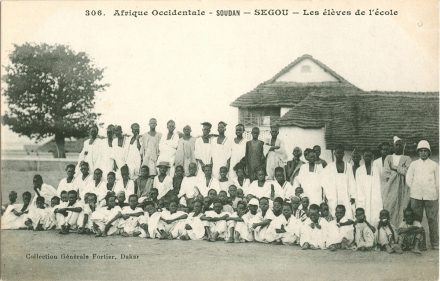

Une carte postale représente les élèves de l’école publique régionale de Ségou, fondée en 190480 avec à droite, coiffé d’un casque blanc, le professeur européen. Un décret du gouvernement général de l’Afrique occidentale française, qui a organisé l’enseignement laïc dans les colonies à partir de 1903, prévoyait un personnel constitué de fonctionnaires de carrière français. Au Soudan furent convoqués préférentiellement des professeurs qui travaillaient en Algérie, déjà familiarisés avec les élèves musulmans81. Au-delà du programme officiel, l’école régionale de Ségou dispensait aux élèves un cours de langue arabe82.

Dans la région, où il y avait une grande population musulmane, les écoles coraniques recevaient des milliers d’élèves. Beaucoup apprenaient à lire en arabe et après étaient employés par l’administration coloniale comme traducteurs et officiers de justice, parce que la correspondance avec les chefs locaux était faite en cette langue. Pour cela, il était important que les élèves de l’école publique apprissent également l’arabe, en plus du français.

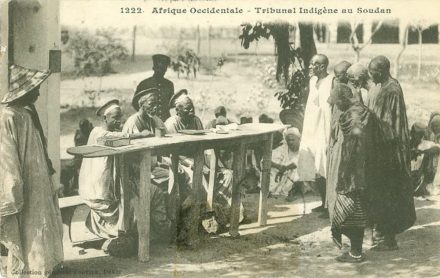

En 1903, l’administration de la métropole promulgua un décret qui réorganisait la justice dans les colonies formant la Fédération de l’Afrique occidentale française83. La dénommée « justice indigène », à laquelle était soumise la population africaine, fut également touchée par la restructuration. Le gouvernement colonial, justifiant son action par la volonté de séparer les pouvoirs politique et judiciaire, décréta que les tribunaux régionaux seraient composés de trois membres, dont l’un serait le chef local et les deux autres des notables choisis par l’administration française. Ces tribunaux avaient uniquement pouvoir de décision sur les questions civile et commerciale et les jugements étaient passibles de recours à des instances supérieures.

Le jury que nous voyons sur la carte postale, composé d’Africains, avec trois membres, indique qu’il s’agissait d’un tribunal régional. L’habillement du chef, des notables et des autres personnes impliquées dans le jugement rappelle les aspects propres à un tribunal régional selon les lois du groupe bambara. Les procédures encadrées par le code islamique étaient également prévues par le décret de 1903. Le livre et les feuilles de papier sur la table du jury renvoient aux exigences imposées par les colons : « les jugements indigènes sont motivés et doivent contenir l’énoncé sommaire des faits, les conclusions et déclarations des parties, les dépositions des témoins et les noms des juges qui ont participé à la décision84 ».

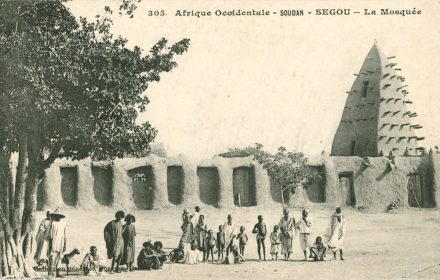

La grande mosquée de Ségou, reconstruite en 190085, était dirigée en 1906 par l’imam Abdoul-Karim, de la famille Somono Dyiré, déjà convertie à l’islam lors de la conquête de la ville par Omar Tall. Les petits-fils de ce dernier, Muntaqa et Tidjani Tall, qui vivaient dans la ville à l’époque du passage de Fortier, occupaient respectivement les fonctions de juge du tribunal et d’interprète de la région de Ségou86. La mosquée n’a pas survécu jusqu’à nos jours.

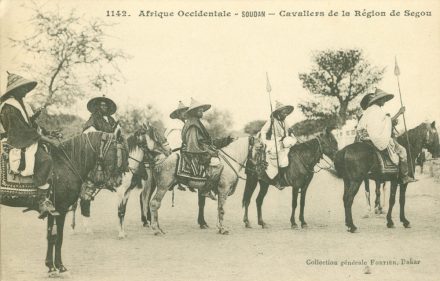

Les chevaux de selle de la région de Ségou, de petite taille et adaptés à l’environnement local, étaient un symbole de prestige important. Seuls les membres de l’élite locale pouvaient assumer les coûts de l’élevage de ces animaux dans les zones semi-arides du Sahel. Parés, comme ceux que nous voyons sur la photographie de Fortier, les cavaliers évoquent le pouvoir et la richesse.

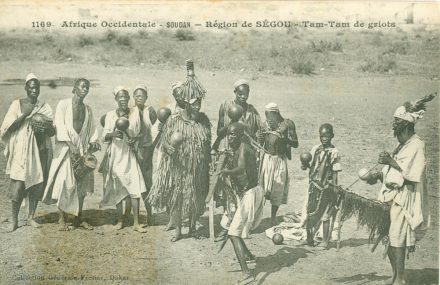

Fortier a fait peut-être le cliché le plus ancien d’une présentation des kórèdugaw. Jean-Paul Colleyn, qui a écrit sur ces rituels, propose que nous appelions les personnes qui y prennent part des « bouffons sacrés », ce qui ne serait ni péjoratif ni politiquement incorrect87. Ces représentations satiriques ont lieu dans des régions culturelles variées, et non uniquement parmi les Bambara qui vivent dans la région de Ségou88. La spécificité de la performance peut passer inaperçu si nous n’observons pas l’image avec attention. Un détail, pourtant, ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agissait d’un groupe de korèdugaw : le cheval de bois, emblème de cette société, orné de franges et de décorations, suspendu dans le dos de l’homme à droite de la photographie. Sur sa tête, ce qui semble être la dépouille d’un oiseau, une partie du costume des membres de cette association. Au centre, un autre homme danse avec un fusil factice, tandis qu’un troisième, vêtu d’un costume fait en tiges de la plante cekala, a dans les mains un hochet en calebasse. Comme l’explique Colleyn:

[…] la plante cekala est une herbe dure de haute taille qui pousse près des marigots. Son nom latin est cymbopogon giganteus, mais son étymologie bambara est assez explicite : « flèche de l’homme ». Dans de nombreux rituels et énoncés de la culture populaire, la tige de cekala symbolise la résurrection et la verge de l’homme89.

Plusieurs personnes du groupe portent des rangées de graines croisées sur la poitrine et des musiciens accompagnent le rituel. Jean-Paul Colleyn décrit les kórèdugaw comme :

[…] personnages qui adoptent volontairement des comportements transgressifs et manient la provocation avec grand art, aux dépens de puissants en tout genre qui, d’ailleurs, ne peuvent s’en offusquer. Les conduites apparemment aberrantes des bouffons ont une vertu cathartique : elles permettent à tout un chacun d’encaisser des critiques et des moqueries qui, si elles émanaient d’une autre personne, seraient considérées comme des offenses graves. […] Censeur de la société, il distrait et « double » le pouvoir sur le mode grotesque. […] sous les apparences du fou, c’est un sage, qui juge le comportement des autres et éprouve la solidité des coutures, des conventions sociales. […] La particularité des kórèdugaw, c’est qu’ils manifestent leur marginalité en permanence. Ils ne se contentent pas d’intervenir lors des grands rituels et des célébrations publiques, ils ne cessent pratiquement jamais de jouer à enfreindre la règle90.

Le motif du cheval factice en bois est une provocation à l’égard des « puissants » qui montent les chevaux réels, comme ceux que nous avons vus sur l’image précédente. Jean-Paul Colleyn explique encore : « “Chevaucher” pour les kórèdugaw peut consister à parodier les cavaliers, mais l’action comporte plusieurs significations : c’est aussi une allusion sexuelle, parfois explicitée par les chants91. »

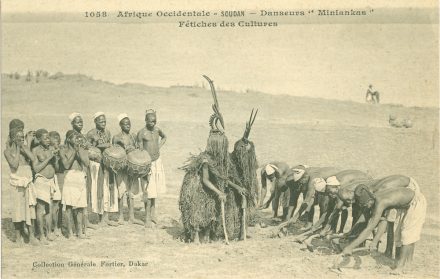

Les personnes sur la carte postale, identifiées par Fortier comme étant des membres de la population minianka, semblent faire partie d’un groupe similaire aux korèdugaw bambara. Chez les Minianka, les korduba jouent le même rôle de bouffons sacrés dans les rites d’initiation socioreligieux92. Nous voyons sur la photographie un homme, probablement le maître, qui porte sur la tête la dépouille d’un calao, oiseau-symbole des initiés93. Il joue d’une trompe faite à partir d’une corne. Sur son épaule droite est posé ce qui serait un outil pour cultiver la terre. Sa tunique est faite de fibres végétales et les cinq néophytes sont vêtus de la même matière, qui sert également à former les coiffures postiches qu’ils utilisent attachées à une sorte de couronne. Celle-ci, composée de coquilles d’escargot, est décorée d’une imitation de bec d’oiseau. Les jeunes hommes saisissent une cloche en métal dans une main et dans l’autre tiennent un bâton en bois dans la partie supérieure duquel est sculpté un personnage féminin, reconnaissable aux seins et à la coiffure. Suspendues à la couronne, trois longues rangées de semailles en graines de deux couleurs différentes, rouges et blanches94. En bandoulière ils portent ce qui ressemble à un petit sac. L’un d’eux a des sonnailles aux chevilles.

Les cimiers ciwara, qui ont déjà fait l’objet de clichés à Bamako ont été photographiés une fois de plus par Fortier. Dans le rite de la photographie reproduite dans diverses publications –, les ciwara sont mis encore davantage en valeur. Youssouf Tata Cissé, dans un article de 1995 sur les masques bambara, la montre et, sans mentionner que son auteur est Fortier, donne comme information : « bambara (Mali). Région de Ségou ? Masques mâle et femelle du tyi wara dansant au son des tambourins devant des jeunes filles et des cultivateurs labourant un champ95 ».

Nous pensons, comme Cissé, que cet épisode semble avoir comme décor les environs de Ségou, car le grand fleuve à l’arrière-plan de la carte postale doit être le Niger. La référence de la légende aux Minianka associe le cliché à la carte postale précédente. Les costumes en fibres végétales dont sont vêtus les participants dans les deux cas sont analogues. Quelque chose d’artificiel se dégage de l’image, qui ne possède pas le même dynamisme que les photographies que Fortier a prises à Bamako. Le groupe était peut-être en train de poser, ce que le cadrage et le placement des personnages laissent penser. La composition était peut-être destinée à mettre en évidence les porteurs des cimiers ciwara. Cette focalisation sur les deux personnages nous permet de mieux comprendre la description de Colleyn:

Le Ciwara apparaît sous la forme de deux personnages masqués, l’un mâle, l’autre femelle, bien que l’on affirme fermement que le Ciwara ne fasse qu’un. L’interdit, sous peine de mort, de séparer en marchant ou en dansant, le masque mâle du masque femelle durant le spectacle rituel dit à sa manière que ces deux masques sont insécables. Les spectateurs ont en face d’eux un individu au sens étymologique du terme : un organisme qui ne peut être divisé. Cette indivisibilité affirme a son tour la bisexualité idéale d’une puissance plus qu’humaine, en même temps qu’elle enseigne aux hommes en s’incarnant en deux êtres masqués, qu’ils ne peuvent survivre qu’en recomposant par l’amour (la sexualité, l’accouplement), l’unité perdue96.

Dans la mesure où le ciwara est un rite agraire, il est important de se rappeler que dans ce contexte l’union symbolique des principes féminin et masculin a pour objectif la fertilisation de la terre.

Diafarabé et Mopti

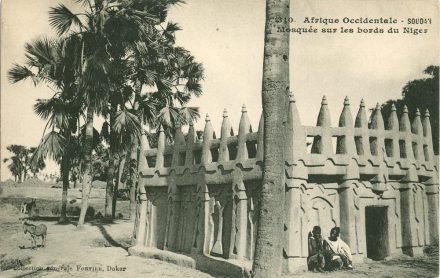

Le bâtiment en haut est présenté par Fortier comme étant une mosquée, cependant ses caractéristiques architecturales indiquent qu’il s’agit d’un saho. Les saho sont des maisons communautaires construites par de jeunes pêcheurs du groupe bozo, qui les habitent à l’époque des rites de passage à l’âge adulte. Se référant aux Bozo et aux saho, Sebastiano Pedrocco explique:

Lieu de l’anthropogenèse sociale où les célibataires habitent jusqu’au jour du mariage qui sanctionne leur entrée dans le monde des adultes, la maison commune ou « saho » représente un élément typique de cette ethnie. Dans ce bâtiment, les jeunes gens sont en contact avec des jeunes filles extérieures à leur propre famille, que, par la suite, ils ne pourront pas prendre pour femme, car la première épouse, choisie par leur père devra avoir le même patronyme (diamou). Le matériau dont est construit le saho est la paille aux abords du campement de pêche et le banco au centre du quartier dans les villages. Symbole de l’identité culturelle propre, il se montre dans sa forme la plus majestueuse et la plus adornée sur le fleuve, où depuis toujours les contacts avec les autres groupes sont très intenses97.

Sur la construction photographiée par Fortier, nous pouvons apercevoir les détails de la décoration des murs, typiques des saho. Sergio Domian observe : « À l’extérieur, les saho se distinguent des autres habitations par leurs bas-reliefs, qui représentent des symboles phalliques ou d’antiques motifs rituels dont la signification s’est perdue98. »

Labelle Prussin a reproduit dans son livre Hatumere une photographie de ce même bâtiment, datée de 1942, et l’a identifié comme étant un saho. Selon l’auteur, cet édifice s’élevait dans la ville de Diafarabé99.

Sur les cartes postales nous observons ce qui semble être un campement temporaire de population bozo, spécialiste de la pêche en eaux peu profondes. Sur la première photographie, un homme est adossé à une pirogue constituée de deux parties identiques rattachées au centre, un type d’embarcation en usage chez les Bozo100. Devant lui, étendus sur le sol, des tissus sèchent au soleil. Sur la seconde carte postale, nous voyons au loin la fumée des foyers et, plus proche, des poissons disposés sur des perches afin de les sécher. Dans le coin inférieur droit, des enfants participent aux activités familiales ; à gauche, un petit filet de pêche, tels ceux utilisés par les Bozo.

Jacques Daget, ichtyologue et grand spécialiste de la région du Moyen-Niger, décrit la pratique de la pêche itinérante et de la conservation des surplus:

Souvent, les villages de pêcheurs […] se trouvent éloignés de l’eau en saison sèche. Leurs habitants n’hésitent pas à les abandonner pour quelques mois et ils vont s’installer sur les bancs de sable qui émergent dans le lit mineur du fleuve. […] Ainsi les femmes ont la place nécessaire pour étaler les poissons à sécher et l’eau en abondance pour les nettoyer, ainsi que pour laver le linge et faire la cuisine. Les hommes peuvent rester près de leurs pirogues et de leurs engins de pêche. […] Lorsque la pêche est abondante, l’excédent de ce qui peut être mangé ou vendu frais, est fumé ou séché. Il constitue alors une réserve alimentaire destinée soit à la vente ultérieure, soit à la consommation quotidienne101.

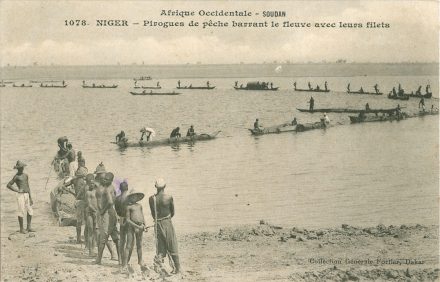

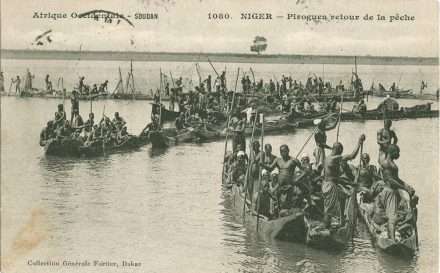

La pêche collective photographiée par Fortier, à l’occasion de laquelle le fleuve a été barré d’une rive à l’autre au moyen d’un filet, était pratiquée par les membres du groupe somono. Contrairement aux Bozo, qui forment ce qu’il est convenu d’appeler une « ethnie » et parlent une langue qui leur est propre, les Somono constituent une catégorie professionnelle à laquelle peuvent appartenir des individus de différentes populations. Employant un vocabulaire courant dans les années 1940, Jacques Daget écrit:

Schématiquement, les Bozo forment une race et les Somono une caste. On naît Bozo, mais n’importe qui peut devenir Somono ; soit qu’il adopte le métier de pêcheur et se plie aux usages du groupement Somono auquel il s’intègre […] Les Somono ne constituent donc pas un groupe homogène au point de vue anthropologique, et ils s’opposent en cela aux Bozo102.

Selon Daget, comme souvent Bozo et Somono vivent dans les mêmes villages, « pour les distinguer, il faut les interroger, ou mieux, regarder comment ils pêchent. […] les Somono utilisent les nasses et les grands filets, les Bozo restant généralement fidèles aux harpons et aux petits filets103».

Les scènes photographiées par Fortier paraissent représenter un type de pêche spécifique décrit par Jacques Daget :

Les grands filets sont généralement formés de plusieurs parties assemblées, car un seul pêcheur arriverait difficilement à confectionner une bande mesurant 2 à 4 mètres de haut sur plus de cent de long. Plusieurs se réunissent alors pour se répartir le travail et la dépense. […] Le [grand filet est] utilisé pour une pêche […] qui n’est guère pratiquée que par les Somono de Kouakourou et en amont de Kokri, au moment du plus bas des eaux. Le fleuve est barré par des filets […], fixés à des piquets et lestés de grosses pierres fixées à la ralingue inférieure […]. Ce barrage est établi de préférence là où le fleuve est peu profond, sur un banc de sable. Il est souvent doublé extérieurement des pirogues, destinées à recevoir les poissons qui réussissent à sauter par-dessus104.

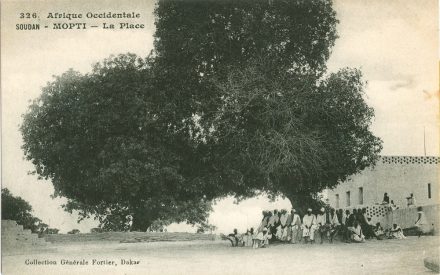

Située au confluent du fleuve Bani et du fleuve Niger, la ville de Mopti fut érigée à l’origine sur une île par des pêcheurs du groupe bozo. À la différence de ce qui se produisait à Ségou, où l’on rencontrait peu de commerçants européens, en 1906 de nombreux Français avaient élu résidence à Mopti, à mi-chemin entre le terminus du chemin de fer, à Koulikoro, et, en aval du fleuve Niger, à Tombouctou105. Depuis l’île, reliée en 1902 par une passerelle à la rive droite du Bani, partait une route qui, passant par Bandiagara, allait jusqu’à Ouagadougou, capitale de l’actuelle république du Burkina Faso, à cinq cents kilomètres au sud-ouest. La ville était ainsi un point stratégique pour le commerce, qui bénéficiait des voies fluviales et des routes terrestres et pouvait atteindre différentes régions écologiques, productrices et consommatrices d’articles divers.

Le fleuve Bani jette dans le Niger un grand volume d’eau, riche en matière organique et qui, du fait de la faible déclivité du terrain, se répand dans la plaine en formant le phénomène géographique connu sous le nom de delta intérieur. Les inondations saisonnières fertilisent la zone, la rendant propice à l’agriculture. Au début du xxe siècle, la région de Mopti produisait principalement du riz et du mil. Une grande partie des récoltes était exportée pour répondre à la demande de céréales provenant d’autres zones de l’ancienne colonie du Haut-Sénégal et Niger106.

Pendant la saison sèche une partie du lit du fleuve Niger émerge. Ces tronçons sont recouverts d’une herbe qui permet de nourrir les troupeaux à un moment où l’on ne trouve pas de pâturage adapté dans d’autres régions. Le système de la transhumance, par lequel le bétail est conduit dans des zones différentes en fonction des saisons et des pluies, est pratiqué jusqu’à aujourd’hui dans la région de Mopti. La cohabitation entre sociétés agraires et sociétés d’élevage, parfois traversée par des conflits, est déterminée par des règles établies qui visent à valoriser l’interdépendance et la complémentarité des activités107.

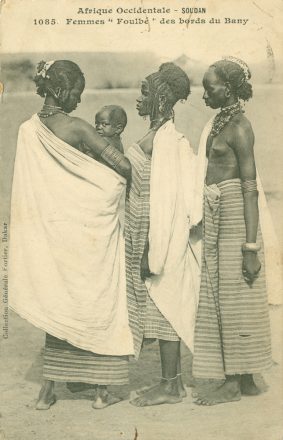

En la carte postale la rigidité de la pose des deux personnages féminins contraste avec le geste de la troisième et avec le regard de l’enfant que celle-ci tient dans ses bras. La boucle d’oreille de métal tordu, probablement en or, que porte la femme au centre, et les coiffures décorées avec des coquillages des deux autres ont été décrites par Charles Monteil dans son étude de 1903 sur la région :

Comme bijoux en or, elles portent des boucles d’oreilles énormes, qui déterminent la rupture du lobe de l’oreille. Mais, comme cette quantité d’or ne s’acquiert que peu à peu, au fur et à mesure qu’elle en a une petite quantité, la femme fait confectionner un petit anneau que, pour ne pas le perdre, elle suspend au pavillon de l’oreille. Quand le nombre de ces anneaux est suffisant, elle le fait fondre pour avoir seulement une paire de boucles d’oreilles. […] Un ornement, très commun, est une sorte de couronne blanche (kolo) qui passe pour protéger contre le mauvais œil. Elle se porte au cou ou dans les cheveux, souvent on en porte plusieurs. Cette couronne s’obtient en détachant le fond d’un coquillage marin, ce qui demande un long travail108.

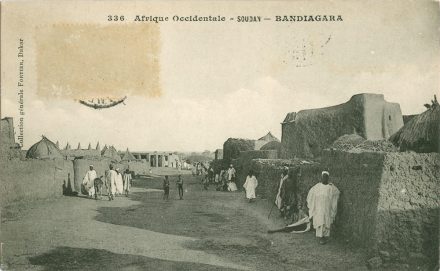

Territoire dogon

Pour arriver à Bandiagara, Fortier s’est éloigné pour la première fois de la vallée du fleuve Niger depuis qu’il avait pris ce chemin, à Siguiri, dans l’ancienne colonie de la Guinée française. Située sur le plateau, habitée à l’origine par une population dogon, Bandiagara est devenue l’un des centres de pouvoir des successeurs d’Omar Tall109. Conquise par les Français en 1893, la ville avait, dans les premières années du xxe siècle, environ six mille habitants. Point de diffusion important des routes du commerce régional Nord-Sud, l’économie locale bénéficiait du transit de marchandises comme le sel gemme et les noix de kola.

Les marchands, avec leurs animaux de somme, étaient sans doute en train de passer par un processus de vérification du chargement, une sorte de douane. Au-delà des impôts de capitation, les Français récoltaient également une taxe, unique, de 10 % ad valorem, connue sous le nom d’oussourou, sur « toutes les marchandises importées par caravanes par les frontières du Sahel et du Sahara » et « à l’importation et à l’exportation […] sur les marchandises provenant ou se rendant à la Côte d’Or anglaise110 ». Sur les routes commerciales Nord-Sud, par où cheminaient les plaques de sel que nous voyons sur l’image, les moyens de transport variaient selon l’environnement. Les chameaux ne s’adaptent pas bien loin des zones désertiques et au Sahel la marchandise était alors transportée par des ânes, qui la conduisait dans les zones non infestées par la mouche tsé-tsé. Bandiagara était un poste de frontière sur les chemins qui allaient de Tombouctou à la côte du golfe de Guinée.

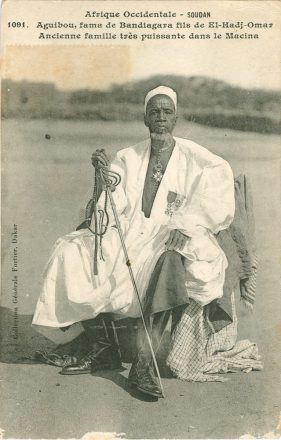

Quand Bandiagara fut prise par les Français, la conquête du Soudan était encore en cours. Les opérations se poursuivaient pour vaincre Ahmadou Tall, héritier de l’Empire toucouleur, qui migrait vers l’est, et contre les populations qui résistaient dans la région Tombouctou. Aguibou, autre fils d’Omar Tall, contrairement à son frère Ahmadou, avait choisi de se soumettre et de s’allier aux Français111. En récompense, il fut nommé par le colonel Archinard comme fama (roi) du Macina, un État tampon créé par les Européens entre la vallée du Niger et les zones insoumises habitées par les Dogon et les Mossi.

En 1903, Bandiagara, qui jusque-là avait fait partie du premier territoire militaire de la Fédération de l’Afrique occidentale française, est devenue le siège d’une région d’administration civile. Le royaume du Macina fut supprimé par décret et Aguibou devint un simple chef honoraire112. Sur la carte postale il exhibe ses différents symboles de prestige : une croix de guerre et la médaille de la Légion d’honneur (une troisième décoration est recouverte), l’épée et les bottes des officiers de la cavalerie française113. Il tient dans ses mains, outre le fouet, le chapelet qui évoque sa filiation avec Omar Tall.

Le palais d’Aguibou à Bandiagara, surmonté du drapeau français, était un bâtiment imposant de la ville, construit en adobe et doté de portes et de fenêtres en bois décorées dans le style appelé « marocain ». Ferdinando Fagnola, qui émet l’hypothèse selon laquelle le palais aurait été érigé à l’initiative des Français, voit dans l’édifice la matérialisation d’un style hybride, moitié dogon et moitié bozo, ce qui symboliserait la façon dont la politique coloniale faisait de Bandiagara le centre de gravité des territoires de la vallée du Niger et du plateau :

Dès sa conception, ce palais avait été un objet métaphorique qui devait signifier, par sa façade nervurée comme une ginna dogon, mais décorée comme une architecture fluviale, le point de rencontre de deux mondes, celui du fleuve et celui de la Falaise. Pour donner une continuité historique à la tradition locale et exprimer le souhait de voir coexister les deux religions locales, le site de son édification avait été choisi à proximité du tógu-nà de Nangabanou Yorobougue Tembely, le légendaire chasseur dogon fondateur de Bandiagara en 1770, mais aussi à deux pas de la Grande Mosquée114.

Les conquérants ont toujours rencontré des difficultés pour récolter des impôts auprès des habitants de la région des falaises proches de Bandiagara. Bien avant l’arrivée des Français, d’autres envahisseurs avaient tenté d’imposer, sans succès, des tributs aux Dogon, qui y vivaient. En 1910, Léon Peyrissac a écrit que cette population devrait être admirée pour « son profond amour de la liberté qu’elle a de tout temps défendue avec acharnement contre les peuples venus du Nord, du Centre ou de l’Ouest Africain115 ». En 1903, l’obligation du paiement de l’impôt de capitation, déjà en vigueur dans une grande partie de la colonie du Haut-Sénégal et Niger, fut étendue aux Dogon. Jusque-là, c’était le fama Aguibou qui déterminait la taxe imposée aux habitants du « royaume du Macina116 ».

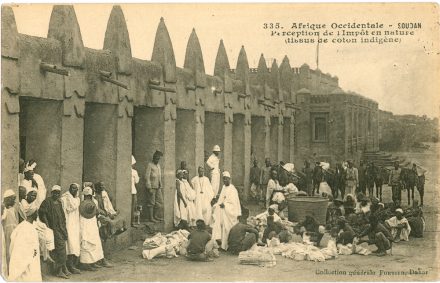

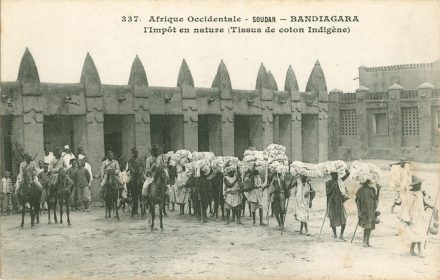

En 1906, la perception du tribut ne se passait pas sans incidents, et la résistance dogon persista dans de nombreuses zones de la région de Bandiagara. Les scènes sur les cartes postales illustrent la réception de l’impôt payé sous forme de bandes de tissu de coton, produit qui possédait une valeur marchande dans toute la colonie du Soudan et qui pouvait être utilisé par les Français pour le paiement des salaires de fonctionnaires et de soldats africains. Normalement, après avoir été tissées, les bandes étaient enroulées. Sur ces cartes postales, les tissus sont pliés par lots, de manière à faciliter la vérification de leur taille en présence des contribuables. Nous voyons sur les deux images les militaires africains, membres de la cavalerie des troupes coloniales. Sur la première, ils comptent les tas de bandes de coton, tandis qu’un administrateur français les observe. La façon soudanaise de mesurer a été décrite par Hacquard :

Les étoffes ont des mesures particulières : Kala ou Kamba (coudée), le plus souvent mesurée au bras, et quelquefois à l’aide d’un bâton de 0m50 à 0m55 centimètres ; Sombourousou, mesure fictive de 27 Kala ; Bahinsa ou Malikal-sahal, ou Merdjaya, d’une valeur de 40 Kala ; Tôn, de 60 Kala ; Staroura, de 65 Kala117.

Un énorme panier fait en tiges de mil, comme ceux qui sont jusqu’à aujourd’hui produits par les femmes dogon, est posé entre les personnes accroupies. Comme les hommes dogon, dont la principale activité est l’agriculture, ont l’habitude de pratiquer le tissage pendant les périodes entre les récoltes, nous pouvons en déduire que ce que nous voyons sur l’image est une partie du tribut payé par cette population aux Français.

Les cavaliers de l’armée coloniale escortent la caravane qui transporte l’impôt in natura sur leur tête, vraisemblablement à destination de Mopti, d’où il pouvait être conduit par le fleuve Niger vers d’autres lieux.

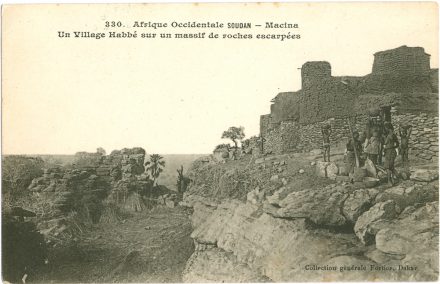

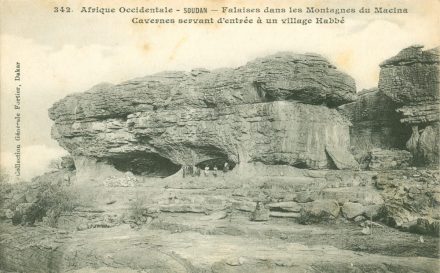

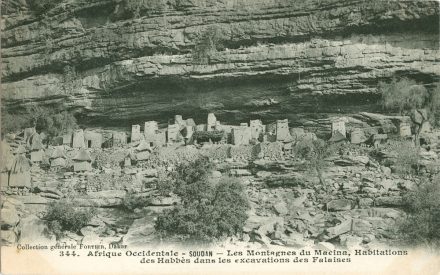

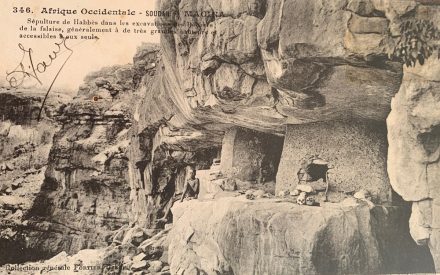

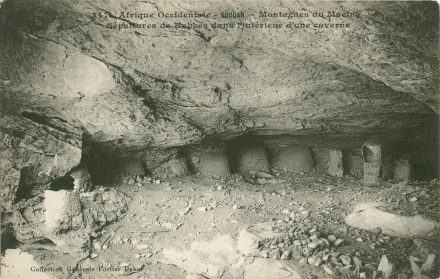

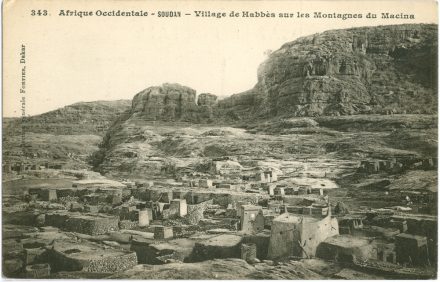

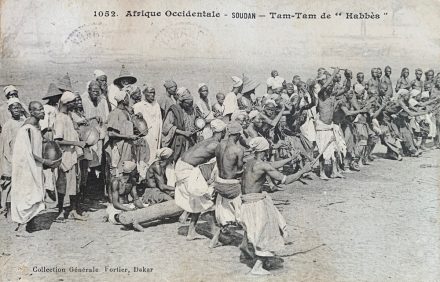

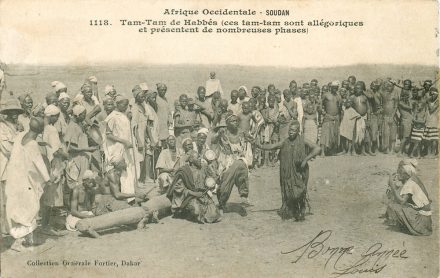

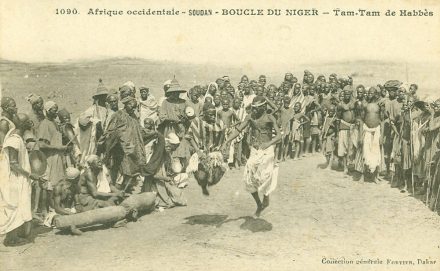

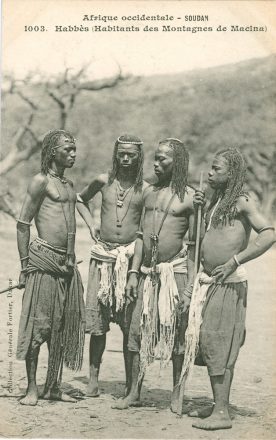

Fortier a photographié les falaises de Bandiagara. Jusqu’alors, les Français en savaient très peu sur les Dogon qui y habitaient, appelés habbés118 par Fortier.

Les falaises qui s’étendent sur environ quatre cents kilomètres entre Bandiagara et Hombori ont été les bastions de différents peuples qui ont résisté aux envahisseurs et aux jihads. Les Dogon, qui ont migré vers la région autour du xive siècle, ont construit leurs villages au sommet et sur la partie la plus basse des falaises, où ils trouvaient de l’eau et un terrain propice à la culture des céréales. Des maisons et des greniers ont été implantés au milieu des rochers, ce qui constituait des obstacles aux pillages, dans la mesure où les chevaux ne parviennent pas à monter les escarpements, ce qui rendait les villages imprenables.

Le village de Kori-Kori se situait sur le plateau de la partie supérieure des falaises. D’après l’analyse de Ferdinando Fagnola différentes constructions isolées semblent constituer un seul édifice119. À gauche de la photographie, un toguna qui, chez les Dogon, est le lieu de réunions des hommes les plus âgés des communautés.

La région historiquement connue sous le nom de Macina correspond à des zones saisonnièrement inondées par les fleuves Niger et Bani. Quand Aguibou Tall a été intronisé fama (roi) par les Français, l’État alors créé s’étendait sur les zones montagneuses à l’est de Mopti et ne correspondait en rien au Macina d’origine. Fortier, influencé par la terminologie inventée par les colonisateurs, dans les légendes des cartes postales qui représentent les falaises de Bandiagara, se réfère à cette région en employant les termes « Montagnes du Macina ».

Avant les Dogon, des populations nommées tellem habitaient les falaises. Les villages dogon sont souvent implantés au milieu des anciennes constructions tellem et les deux groupes ont utilisé les grottes comme lieux de sépulture.

L’endroit représenté en haut a été identifié par Ferdinando Fagnola, qui a reconnu la formation montagneuse à l’arrière-plan de la photographie de Fortier, comme étant Kani Bonzon, à proximité de la plaine qui s’étend au pied de la falaise120.

Les chefs de ce village, près de Bandiagara, s’étaient alliés aux Français depuis le début de la période coloniale121. Il est probable que les scènes de danse illustrées sur les cartes postales aient eu lieu à Kani Bonzon, puisque les Français y étaient bien reçus.

Nous voyons sur ces trois cartes postales des instruments de percussion, dont l’un est un tronc posé aux pieds des musiciens, lesquels jouent avec des baguettes. Apparaît également sur les trois photographies un homme, le seul du groupe, vêtu d’un costume confectionné avec du tissu européen orné d’une rangée de boutons. Peut-être est-ce le chef du village. Les autres personnes portent des vêtements en tissus de coton fabriqués localement, dont certains sont teints à l’indigo. On voit se détacher sur le sol l’ombre des danseurs, dont un le saut a été photographié au moment où le soleil était au zénith.

Les jeunes de la carte postale en haut portent des ornements en cauris attachés dans leurs cheveux et des parures aux bras. Ce sont sans doute des bracelets de marbre extrait des montagnes de la région de Hombori, de couleur noire avec des filets blancs, appréciés par ceux qui vivent dans toute la région, de Tombouctou à Ouagadougou. Des pantalons dans un tissu artisanal en coton, une pièce en tissu à longues franges attachée aux hanches, des petits sacs en cuir, des colliers en forme d’amulettes, des ceinturons et des rubans aux tempes composent la tenue des jeunes Dogon photographiés par Fortier.

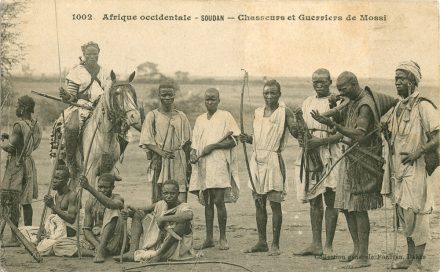

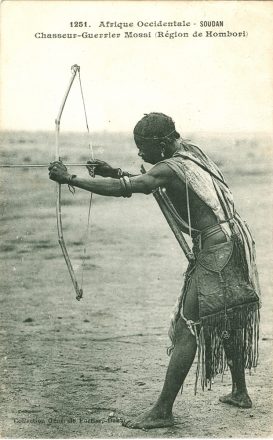

Au début du xxe siècle, des animaux sauvages, comme des éléphants, des lions, des panthères, des antilopes et des gazelles vivaient dans l’immense plaine qui s’étend à l’est des falaises de Bandiagara. Les Mossi, population majoritaire de l’actuelle république du Burkina Fasso, étaient d’habiles chasseurs qui, pendant les saisons favorables, parcouraient de grandes étendues à la recherche de proies.

Sur la photographie, un cavalier, peut-être le chef du groupe, porte une épée dans le dos, un fusil posé sur les jambes et tient dans ses mains une lance. Sur sa tête, nous pouvons identifier quelques amulettes. Les autres membres de l’équipe sont armés d’arcs, de flèches, de couteaux et de petites haches. Presque tous arborent des bracelets en marbre que nous avons également vus sur les Dogon. À droite, un homme souffle dans une trompe. À gauche se tient le chasseur qui a été photographié individuellement, reconnaissable à son grand sac en cuir à franges. Quoique la légende mentionne la région de Hombori, il n’existe pas d’autres clichés du photographe de cette région, bien plus au nord.

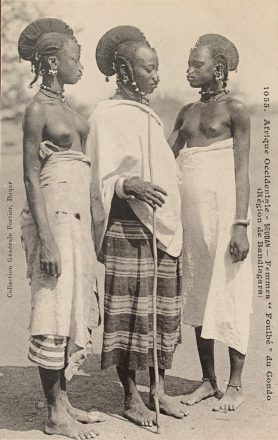

Les femmes sur la carte postale, parées d’une grande variété d’ornements, étaient vraisemblablement des personnes privilégiées. Chez les Peul, groupe qui se consacre principalement à l’activité pastorale, ce type de coiffure féminine dénote un certain prestige. Les grandes crêtes formées avec les cheveux empêchaient les femmes de porter des objets sur la tête. Ainsi, le service domestique du transport de l’eau était fait par d’autres. De semblables crêtes coiffaient les femmes peul dans différentes régions d’Afrique de l’Ouest, surtout dans la région montagneuse guinéenne du Fouta-Djallon.

NOTAS

61 Sur cet événement, voir Klein et Roberts 1980, p. 375-394, et Klein 1998 (a), p. 159-177.

62 Voir Lovejoy et Kanya-Forstner 1994, p. 4 : « La plus surprenante particularité de l’esclavage en Afrique de l’Ouest […] tenaient à l’énormité de l’échelle de la pratique. À la fin du xixe siècle, dans de nombreuses parties de la savane et du Sahel, les esclaves constituaient plus de la moitié de la population et dans certains districts cette proportion semble avoir été encore plus élevée. […] L’incidence de l’esclavage était certainement liée aux changements intervenus dans les destins politiques du système de l’État endogène, et les énormes convulsions du xixe siècle, parmi lesquelles la conquête française elle-même, ont clairement abouti à la mise en esclavage d’un nombre de personnes de plus en plus élevé. »

63 Concernant la position des administrateurs français face à la pratique esclavagiste en Afrique de l’Ouest, voir Lovejoy et Kanya-Forstner 1994. Sur la même question au Soudan, Klein et Roberts 1980 et Klein 1998 (a) p. 126-140. Sur les Villages de Liberté, institution créée par les Français pour accueillir des esclaves en fuite, voir Bouche 1968. En général, seuls les ex-captifs de chefs ennemis étaient accueillis dans ces endroits. Les autres étaient souvent rendus à leurs « propriétaires ».

64 Klein 1998 (a), p. 136.

65 Ibid., p. 140.

66 Ibid., p. 170-173.

67 Voir Villien-Rossi 1966, p. 289. Ces données se réfèrent à l’année 1908.

68 Voir Gouvernement général de l’Afrique occidentale française 1905, p. 35.

69 Voir Léotard 1906, p. 219.

70 L’ouvrage classique sur ce rituel est Zahan, Dominique, 1980. Pour une vision plus détaillée des institutions et de l’art bamana, voir Colleyn 2001. Sur les rites Ciwara de nos jours, voir Wooten 2009.

71 Mage 1868, p. 186.

72 Ibid., p. 187-188.

73 Baillaud 1902, p. 67.

74 Monteil 1927, p. 52, note 1.

75 Charles Monteil (1927, p. 51-52) décrit en détail tout le processus du filage et du tissage artisanal du coton.

76 Roberts 1996, p. 94.

77 Ibid., p. 97. Les données fournies par Roberts sur l’importation de peignes au Soudan, selon lesquelles ces derniers occuperaient la neuvième place en termes de valeur, se réfèrent à l’année 1917. Le flux était certainement déjà important avant cette date. Voir également Monteil 1903, p. 228. Parmi les articles considérés de première nécessité, Charles Monteil inclut les peignes à carder, importés des États-Unis et vendus 4 francs la paire.

78 Voir Annet 1930, p. 913.

79 Voir Monteil 1895, p. 41-42.

80 Voir Simonis 2005 (b), p. 46.

81 Voir Léotard 1906, p. 193. Les vêtements des jeunes garçons que nous voyons sur l’image indiquent qu’ils étaient musulmans, bien qu’une grande partie de la population du cercle de Ségou ne soit pas adepte de l’islam.

82 Voir Gouvernement général de l’Afrique occidentale française 1905, p. 21.

83 Voir Gouvernement général de l’Afrique occidentale française 1903, p. 883. Sur ladite « justice indigène », voir p. lv à lviii.

84 Gouvernement général de l’Afrique occidentale française 1903, p. lviii, article 70.

85 Pérignon 1901, p. 188.

86 Sur les familles musulmanes de Ségou, voir Marty 1920, t. IV, p. 53-59.

87 Colleyn 2010, p. 25.

88 Ibid.

89 Ibid., p. 14.

90 Ibid., p. 25, 29-30.

91 Ibid., p. 20.

92 Voir Jasper, Philippe, « Signes graphiques minyanka », Journal des africanistes, vol. 49-1, 1979, p. 74, et Colleyn 1975, p. 121.

93 Colleyn 2010, p. 14.

94 Ibid., p. 57. L’auteur mentionne le fait que les bouffons de la société initiatique du jo utilisent des rangées de graines de ces couleurs.

95Cissé 1995, p. 180-181.

96 Colleyn 2010, p. 59.

97 Pedrocco, Sebastiano, « Il saho : la casa comune dei giovani bozo », Africa : rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Instituto italiano per l’Africa e l’Oriente, vol. 58-2, 2003, p. 178, adapté.

98 Voir Domian 1989, p. 164.

99 Voir Prussin 1986, p. 133.

100 Voir Champaud 1961, p. 7-11.

101 Daget 1949, p. 53, 59-60.

102 Ibid., p. 13.

103 Ibid.

104 Ibid., p. 20 et 23.

105 Voir Dubois 1911, p. 147-148.

106 Ibid. : « À Mopti, le riz décortiqué vaut 7 à 8 francs, le mil, 3 à 4 francs les cent kilogrammes. À Koulikoro, tête de ligne du chemin de fer, ces prix se transforment, respectivement, en 25 francs et 12 francs », p. 150.

107 Beaucoup de ces règles ont été formalisées pendant l’époque de la Diina, État théocratique fondé au xixe siècle par Sékou Amadou dans la région. Sur le thème, voir Bâ et Daget 1962.

108 Monteil 1903, p. 122-123.

109 Pour une description de la ville et de son quotidien à l’époque de la visite de Fortier, voir Bâ, Amadou Hampâté 2000.

110 Gouvernement général de l’Afrique occidentale française 1905, p. 34.

111 Aguibou justifiait sa trahison envers son frère par le fait que ce dernier lui avait volé des épouses et des esclaves. Voir Saint-Martin 1968, p. 152.

112 Ibid., p. 175-176 et Léotard 1906, p. 185.

113 Yves Saint-Martin (1968, p. 165-166) évoque la fascination d’Aguibou pour les articles français : « Archinard […] apportait de France des cadeaux pour Aguibou, en particulier six chaises qu’il avait choisies en compagnie de Gallieni, et sur ses conseils, pensant satisfaire ainsi les goûts du prince toucouleur pour le mobilier européen […] le sultan de Ségou ait été trahi par son cadet pour six chaises de “style” achetées chez Dufayel. » En 1900, Aguibou, accompagné de son épouse Fatimata et de son fils cadet Moktar, visita l’Exposition universelle de Paris. Il débarqua à Bordeaux le 19 août. Aguibou est également allé à Versailles, Chartres et Marseille. Voir Charles-Roux 1902, p. 228-229.

114 Voir Fagnola 2009, p. 266-267.

115 Peyrissac 1910, p. 200.

116 Écrivant du point de vue des Français, Léon Peyrissac a fait savoir que les Dogon, avant la colonisation « payaient au sultan de Macina un impôt musulman, l’ackour, dîme prélevée sur les céréales dans des conditions autrement vexatoires et injustes ; puisque les collecteurs pressuraient non seulement les villages tout entiers mais encore chaque individu en particulier, percevant à la fois pour leur maître et pour eux-mêmes ». Peyrissac 1910, p. 204.

117 Voir Hacquard 1900, p. 56.

118 Habbés (sing. Kado) est un terme péjoratif, signifiant païen ou non islamisé, par lequel les Peul nommaient les Dogon.

119 Voir Fagnola 2009, p. 129.

120 Ibid., p. 136-146.

121 Ibid., p. 201-202.