La citoyenneté française, avec droit à l’électorat et à l’éligibilité, a été accordée lors de la période coloniale à des habitants africains, métis et européens de ce que l’on appelle les “Quatre Communes” du Sénégal – les villes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar – qui étaient les centres les plus anciens de présence européenne dans la région15. Ce fait a suscité l’apparition précoce d’une activité politique intense dans ces localités.

La question de la représentation des habitants des possessions coloniales a été posée depuis l’époque de la Révolution Française de 1789, mais ce n’est qu’après l’instauration de la IIIe République en 1870 que la situation juridique des villes sénégalaises a été définitivement déterminée. Un décret de 1872 a créé les communes de Saint-Louis et Gorée et un autre de 1880 celle de Rufisque. En 1887, la commune de Dakar est séparée de Gorée.

Les gouverneurs de la colonie du Sénégal d’alors étaient nommés par la métropole, mais en 1879, par suite de la pression des commerçants européens qui y étaient établis, un Conseil général fut créé, élu au suffrage direct, pour délibérer sur le budget local. La même année, un décret a autorisé les électeurs sénégalais à nommer un député au Parlement français.

À partir de 1882, les maires des communes sont élus par des conseils municipaux dont les membres sont également choisis au suffrage universel direct.

Avaient droit de vote et d’éligibilité les personnes qui payaient les impôts locaux et qui étaient nées ou vivaient depuis plus de cinq ans dans l’une des quatre communes. La majorité des électeurs étaient Africains. Bien que les Européens et les métis, représentants des grandes maisons commerciales de Bordeaux et de Marseille, aient tout d’abord dominé l’activité politique dans ces localités, au début du XXe siècle la participation africaine avec ses propres demandes se manifestait. La montée en puissance du suffrage d’origine sénégalaise aboutit, en 1914, à l’élection de Blaise Diagne, premier député noir à représenter le Sénégal au Parlement français.

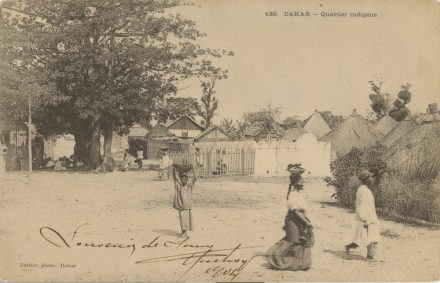

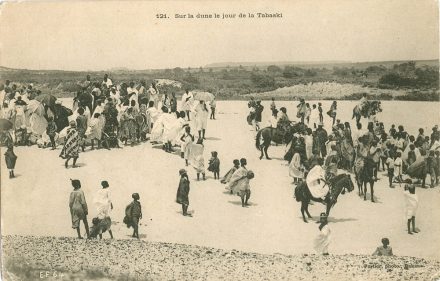

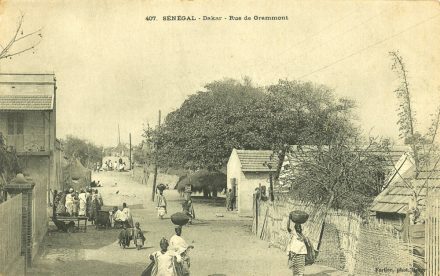

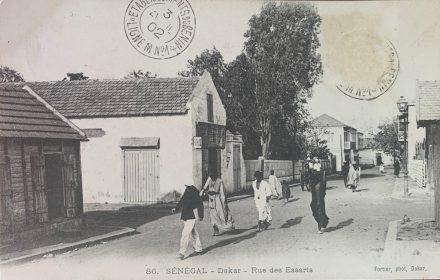

L’intense activité économique dans les quatre communes et le quotidien de leurs populations de différentes origines sont manifestes sur les cartes postales publiées par Fortier.

SAINT-LOUIS

Saint-Louis, à l’embouchure du fleuve Sénégal, était la capitale de la colonie au début du XXe siècle. Sa population de près de 20.000 habitants comportait 1.200 Européens et métis16. Cette ville, la plus importante, était également la plus ancienne agglomération européenne dans la région. En plus de l’île sur laquelle elle a été fondée, Saint-Louis s’est étendu sur les deux rives du fleuve, Sor et Guet-N’dar.

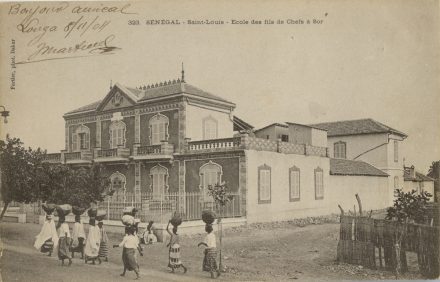

C’est à Sor que se trouvait l’École des Otages, ensuite École des fils de chefs, fondée en 1854 par le Gouverneur Faidherbe. Les jeunes enfants des gouvernants africains étaient forcés d’aller à l’École où ils recevaient une éducation française.

L’image montre une construction imposante, érigée avec des matériaux européens. Une figure masculine, peut-être un élève de l’École, est assise auprès du mur. Un groupe de femmes, leurs calebasses sur la tête, passent dans la rue. Sur le côté gauche, une lampe électrique. L’électricité a été introduite à Saint-Louis en 1887, plus tôt que dans de nombreux endroits en France17.

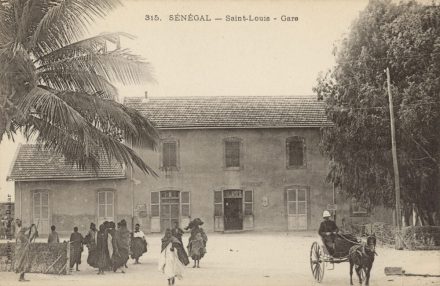

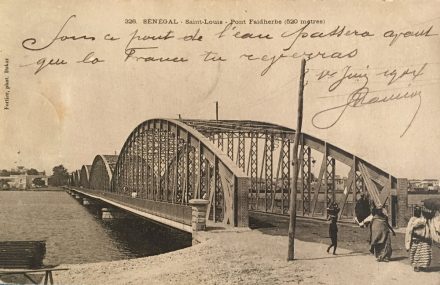

C’était également à Sor, sur la rive gauche du fleuve Sénégal qu’arrivait la voie ferrée qui assurait la liaison avec Dakar, au sud. Cette rive fut reliée à l’île par un pont métallique, inauguré en 1897, dont l’une des parties pivotait pour permettre le passage des bateaux à vapeur.

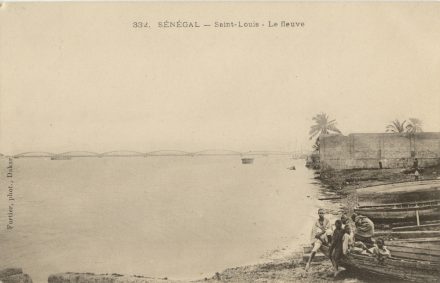

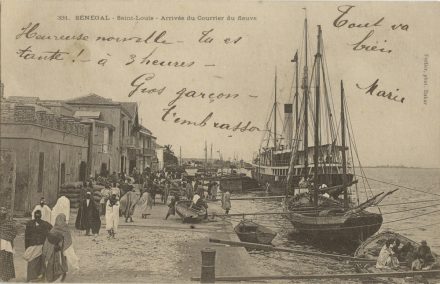

Le fleuve Sénégal était la voie de pénétration vers l’intérieur des terres, où se faisait le commerce, principalement de gomme arabique, qui durant de nombreuses années a garanti la richesse de Saint-Louis. Au moment des crues du fleuve un petit bateau à vapeur, que nous voyons sur cette image ancré à quai, arrivait jusqu’à Kayes, dans la colonie voisine du Haut-Sénégal et Niger d’alors. Les quelques mots sur la carte postale, qui annoncent la naissance d’un petit garçon, mettent en évidence le caractère télégraphique des messages.

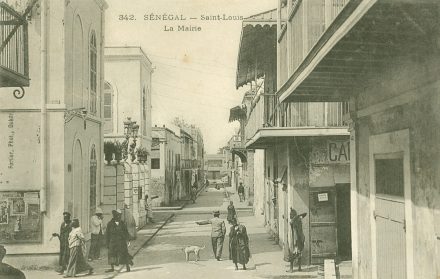

Sur la photographie ci-dessus, nous voyons à gauche l’entrée de la Mairie de la ville. Un Européen avec son casque colonial blanc, un Africain vêtu à l’occidentale et d’autres portant la tenue vestimentaire des musulmans révèlent la diversité de la population de la ville.

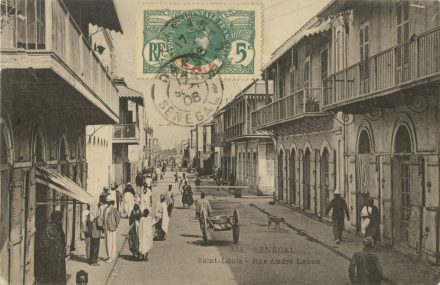

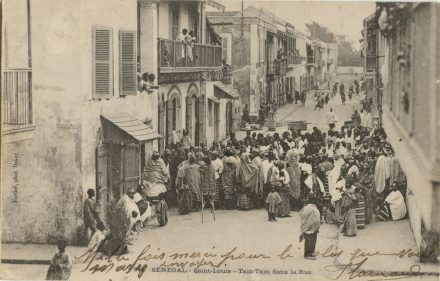

Dans ces deux images nous voyons les constructions typiques de Saint-Louis, inspirées des maisons du sud de la France, d’où provenaient beaucoup de commerçants établis dans la ville. Au rez-de-chaussée se trouvait l’entrepôt et le magasin, à l’étage avec sa loggia vivaient les familles. Sur la carte postale inférieure un groupe écoute les tambours.

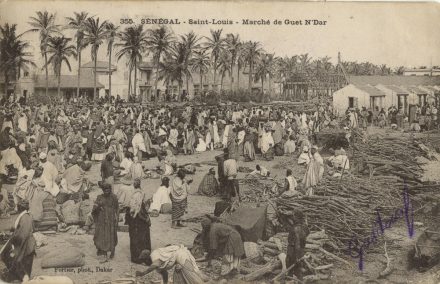

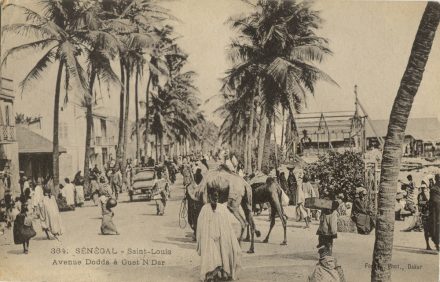

Guet N’Dar, une langue de terre formée sur la berge droite de l’embouchure du fleuve Sénégal, relie Saint-Louis au territoire mauritanien. Le marché de Guet N’Dar approvisionnait la ville et son avenue, très animée, où circulaient charrettes et chameaux, était la porte d’entrée des commerçants venus des régions désertiques du nord.

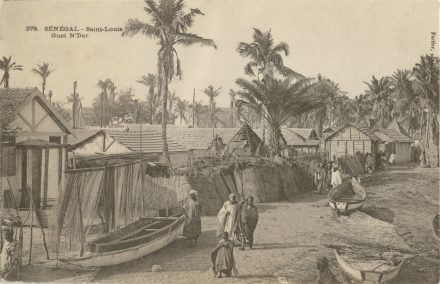

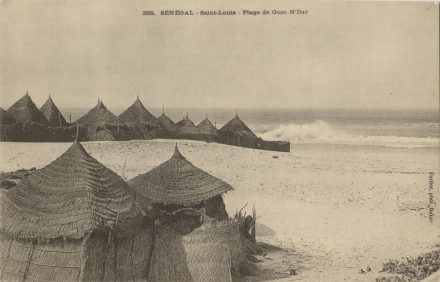

La pêche était l’activité la plus importante de Guet N’Dar. Une carte postale montre des filets suspendus auprès d’une pirogue tandis qu’une seconde enregistre la plage du littoral atlantique.

RUFISQUE

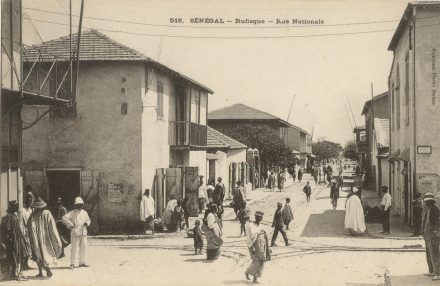

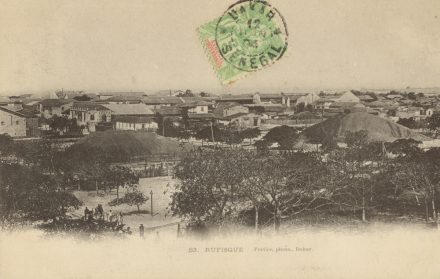

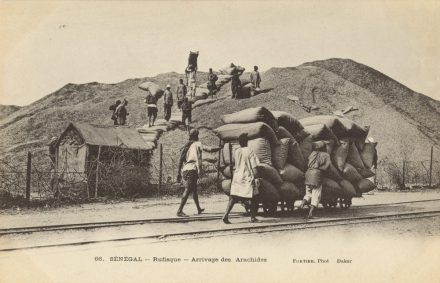

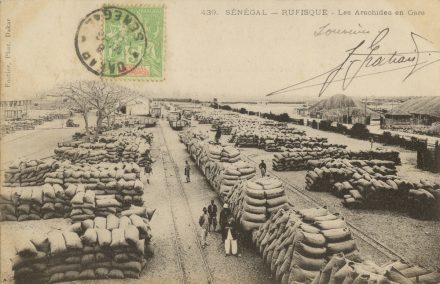

Rufisque, ancienne possession portugaise18, a été annexée par les Français en 1859. De par sa situation géographique, à proximité des régions productrices d’arachides, les commerçants européens et métis établis à Gorée ont décidé, dès la décennie suivante, de faire de la ville le siège de leurs établissements. Des maisons et de grands entrepôts ont été construits pour recevoir les marchandises, lesquels occupaient de grands espaces dans la ville. Au début du XXe siècle c’était la principale place commerciale du sud du Sénégal. Sa population, de près de 10.000 habitants comptait 10% d’Européens, la plus haute proportion parmi les quatre communes.

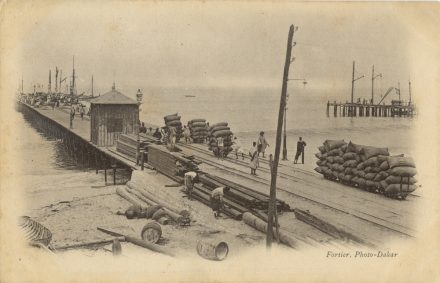

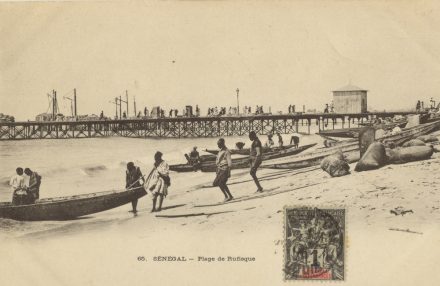

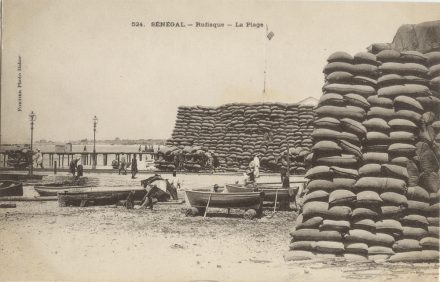

La voie ferrée reliant Saint-Louis à Dakar faisait un arrêt à Rufisque, qui disposait également d’un mouillage pour les navires. Ce port est devenu une alternative pour l’expédition des arachides. Le wharf, de 200 mètres de longueur, était équipé de voies étroites, de type Decauville, par lesquelles arrivaient les sacs d’arachides provenant des entrepôts. L’éclairage électrique a été installé en 1897.

Les arachides, en énormes tas ou en sacs, dominaient le paysage de cette ville au moment de la récolte et de l’expédition, de novembre à mai. Le produit était industrialisé en France et servait de base à la fabrication de savon et de margarine principalement19.

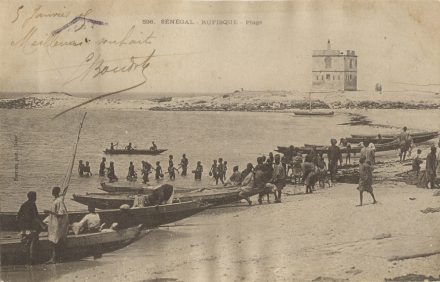

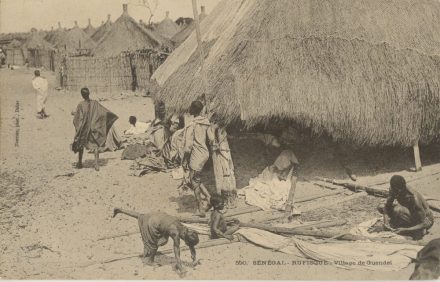

Un ancien fort construit par le gouverneur Faidherbe sur la plage de Rufisque a été transformé en phare. Le travail de la pêche, pratiqué par la population lébou, était toujours important à cette époque-là. Sur les cartes postales ci-dessus nous voyons les pirogues sur la plage et les pêcheurs du village de Guendel reprisant les voiles de leurs embarcations. Un immense filet couvre le toit d’une cabane qui semble être un atelier. La luminosité intense qui tombe sur le lieu a probablement été l’un des facteurs permettant ce type de cliché, bien distinct des “poses” dans lesquelles les modèles étaient statiques.

GORÉE

Sur la carte postale ci-dessous, qui montre la place de Gorée, nous pouvons voir des enfants en mouvement. Leurs vêtements flottent au vent et le garçon à droite saute à cloche-pied. La missive commente la situation géographique de la ville.

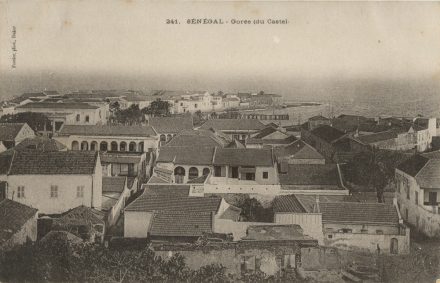

Gorée, une petite île à l’extrémité de la péninsule du Cap Vert, le point le plus occidental de la côte africaine, a été occupée par les Hollandais au début du XVIIe siècle. De nombreuses années elle a servi d’entrepôt pour la traite des personnes soumises en esclavage. Au début du XIXe siècle elle est devenue une possession française, après avoir été disputée par plusieurs nations européennes attirées par sa situation stratégique. Gorée au début du XXe siècle, quand elle est photographiée par Fortier n’était déjà plus une place commerciale importante. L’île ne comportait plus de nouvelles édifications. Son approvisionnement en eau et en vivres provenait du continent, ce qui était un frein important à sa croissance.

Le document ci-dessus, réalisé depuis le nord de l’île montre le wharf du port de Gorée dans la zone centrale de la photographie. Les maisons diffèrent de celles de Saint-Louis et s’agglomèrent dans le peu d’espace disponible.

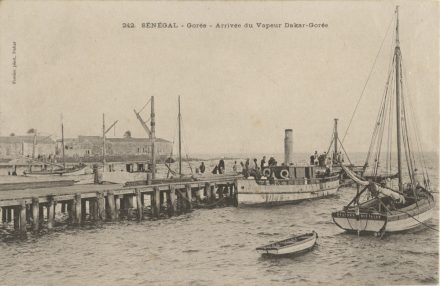

Un petit bateau à vapeur, le Nautile, en plus des embarcations des pêcheurs, assurait depuis 1899 la liaison avec Dakar20.

DAKAR

Dakar a une histoire différente de celle des trois autres communes, qui étaient d’important entrepôts commerciaux. La ville coloniale est née sur décision des administrateurs français. Plusieurs facteurs ont joué pour que les Européens décident de s’installer sur le continent en face de l’île de Gorée. L’un des objectifs était de contrôler les sources d’approvisionnement en eau et en vivres sans dépendre de la bonne volonté des habitants lébou de la région. Un autre c’étaient les anses du Cap Vert, qui formaient des ports naturels, protégés des vents et meilleurs que le mouillage de Gorée. Des terrains sont acquis, un fort militaire est construit et le plan de la future ville coloniale de Dakar est tracé par l’ingénieur Pinet-Laprade.

En 1857, les Français occupent la pointe de la péninsule et les années suivantes commence la construction d’une digue, pour augmenter la superficie du port, et de pontons destinés à recevoir les navires21. La ville coloniale se développe sur l’emplacement d’un ancien village de pêcheurs. Peu à peu, les Français rachètent les terrains des anciens habitants et construisent les locaux de l’administration locale et les résidences des fonctionnaires. Dakar était à l’époque une localité isolée des régions de l’intérieur et de nombreuses maisons de commerce européennes qui ont abandonné Gorée ont préféré s’installer à Rufisque, plus proche, comme nous l’avons vu, des zones d’où provenait le produit d’exportation le plus rentable, l’arachide.

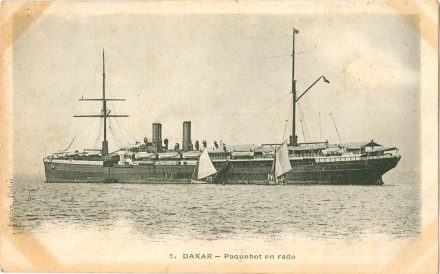

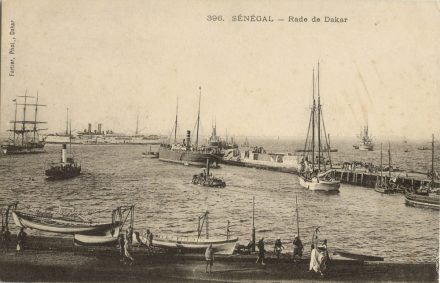

Le port a commencé à prendre de l’importance en 1865, quand les transatlantiques de la compagnie d’alors, les Messageries Impériales, qui en 1871 prendront le nom de Messageries Maritimes, commencent à faire escale à Dakar et non plus à São Vicente dans les îles du Cap Vert. La ligne qui reliait l’Europe à l’Amérique du Sud s’approvisionnait en eau, charbon et vivres à Dakar. La ville, cependant, s’est développée lentement jusqu’à la fin du XIXe siècle.

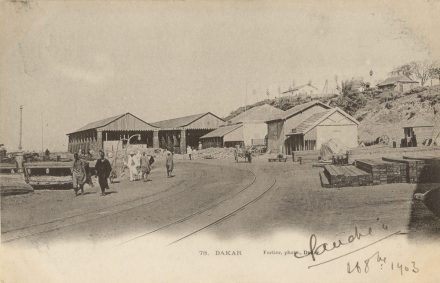

En 1898, le gouvernement de la métropole a décidé de faire de Dakar, en remplacement de Gorée, le port de soutien de la flotte militaire française dans l’Atlantique sud. C’est alors que la ville a commencé à s’étendre. L’entreprise Hersent, spécialisée dans la construction de fondations sous-marines et qui avait peu avant construit le port de Bizerte en Tunisie est mandatée pour réaliser les travaux du port militaire. Depuis 1885, la ville de Dakar n’est plus isolée de l’intérieur du Sénégal puisque cette année-là la voie ferrée la reliant à Saint-Louis a été inaugurée22. Bien qu’elle ait été à l’époque plus petite que Saint-Louis, en 1902, le Gouverneur Général Ernest Roume a décidé de transférer le siège du Gouvernement Général de l’Afrique occidentale française à Dakar. Des travaux d’assainissement et d’amélioration du port de commerce sont alors mis en œuvre dans la ville.

La population de Dakar en 1900 était de 8.737 habitants. En 1905, ce nombre atteignait 24.717 habitants, dont 1.500 Européens. Des travailleurs de l’intérieur du Sénégal et d’autres pays ont afflué vers la ville attirés par les salaires versés dans les grands chantiers en cours23.

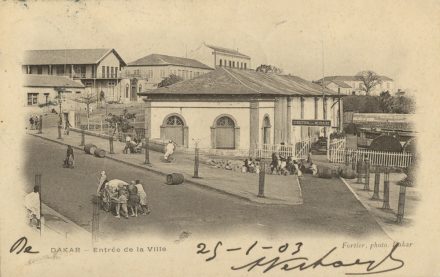

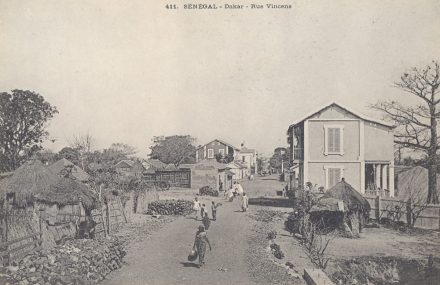

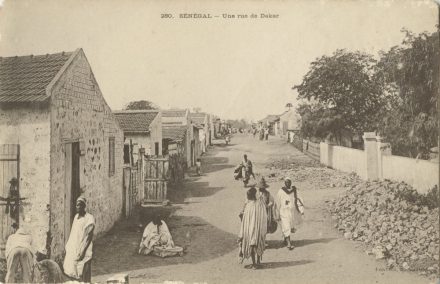

Dans les premières années du XXe siècle Fortier a capté ce moment de transformation de Dakar.

Sur la première image nous voyons un transatlantique des Messageries Maritimes, le Chili, dans un cliché de l’époque où le transfert des passagers, des bagages et des marchandises du navire au port se faisait encore par voiliers. Sur la seconde, une photographie postérieure montre déjà de petits bateaux à vapeur, appartenant à des agences d’Européens, faisant route vers l’énorme navire au mouillage. Avant les travaux réalisés à partir de 1904 dans le port de commerce, seuls les navires de faible tirant d’eau accostaient aux jetées.

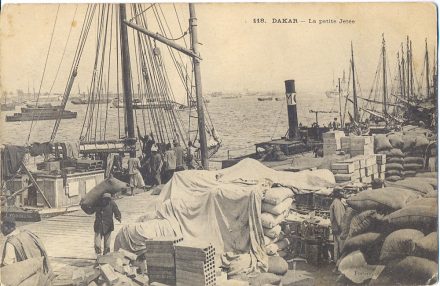

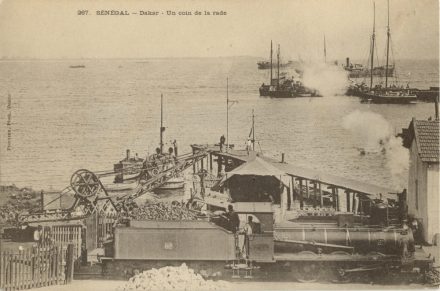

Le charbon qui alimentait les vapeurs en transit et les locomotives du chemin de fer Dakar-Saint-Louis était importé d’Angleterre et deux parcs à charbon, un du gouvernement local et l’autre de la société Messageries Maritimes ont été construits sur le quai pour le stocker. En plus de la grande jetée, il y en avait une plus petite, où les voiliers d’autres provenances de la côte sénégalaise ancraient pour débarquer des marchandises en sacs (probablement des arachides) et embarquer des produits importés, tels que des matériaux de construction.

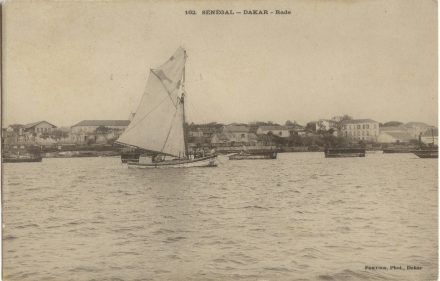

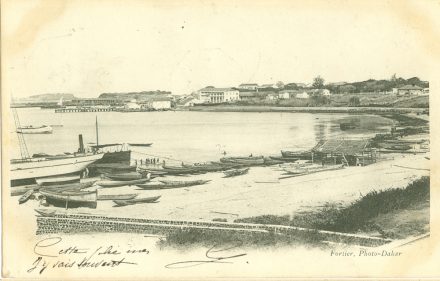

Cette photographie d’un voilier a en arrière-plan le profil de la ville de Dakar vue du mouillage.

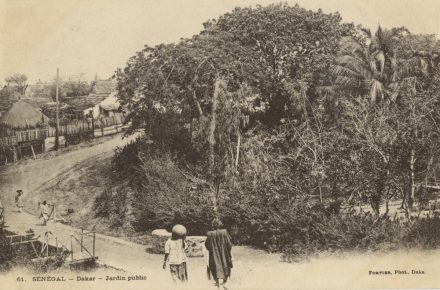

L’île de Gorée apparaît au loin, à gauche de l’image ci-dessus qui montre au premier plan l’anse qui bordait le Jardin Public. La plage, qui a été ensuite remblayée pour laisser place aux installations du nouveau port militaire, était utilisée par les pêcheurs pour y ancrer leurs pirogues.

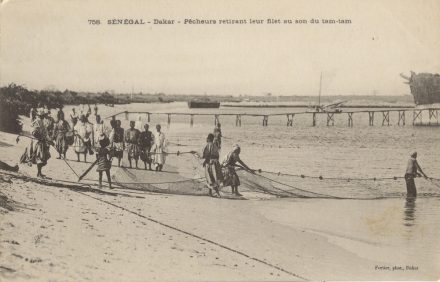

Une autre photographie montre des pêcheurs remontant un filet au rythme d’une percussion faite par un groupe d’hommes alignés sur le sable de la plage.

Des machines européennes ont été transportées à Dakar pour être utilisées dans les travaux du port.

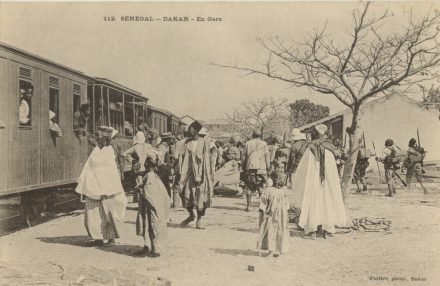

La scène enregistrée sur la carte postale ci-dessus se passe dans l’ancienne gare de Dakar, qui jouxte les appontements du port. Sur l’image nous pouvons identifier des Tirailleurs Sénégalais24 embarquant dans les voitures.

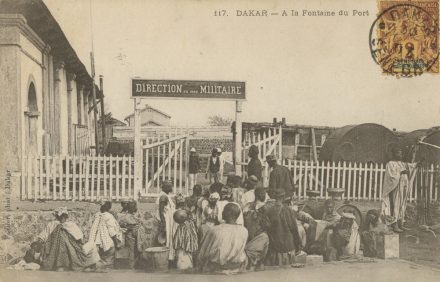

Près de l’entrée du bâtiment qui abritait à l’époque la Direction du Port Militaire se trouvait un réservoir d’eau qui servait à approvisionner les navires et était également utilisé par la population de la ville. L’eau provenait des nappes de Hann, situées 8 km à l’est, et arrivait à Dakar via des conduites, puis était stockée et distribuée par des fontaines publiques. Sur l’image ci-dessus nous voyons plusieurs barils utilisés pour transporter l’eau et des personnes autour du bec. Sur les trottoirs des rues donnant accès à la ville il y a de petits arbres protégés par des grillages.

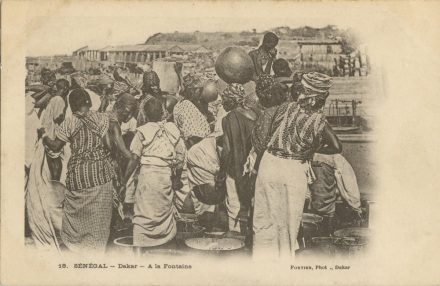

Sur ces deux cartes postales, la même fontaine a été photographiée de plus près enregistrant l’activité des femmes qui remplissent leurs récipients ; en arrière-plan les parcs de charbon du port.

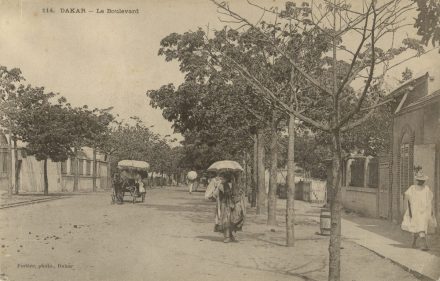

Pour ceux qui arrivaient à Dakar via le port ou l’ancienne gare, l’accès à la ville se faisait par le Boulevard Pinet-Laprade25, où se trouvaient un restaurant et un hôtel. Cet endroit a été photographié à plusieurs reprises par Fortier tout au long de sa carrière.

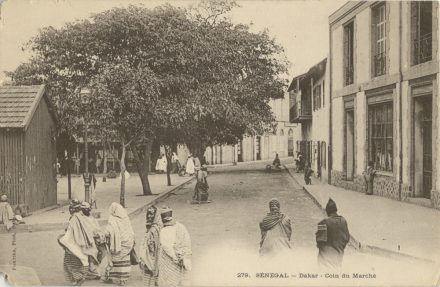

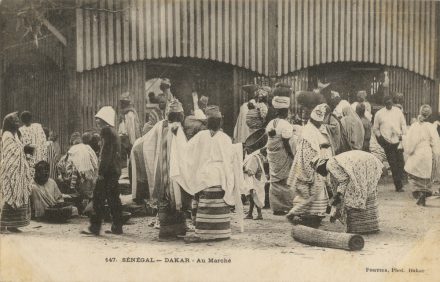

Le marché fonctionnait près de l’entrée de la ville, à l’endroit même où plus tard l’on a érigé l’actuel bâtiment qui abrite le Kermel.

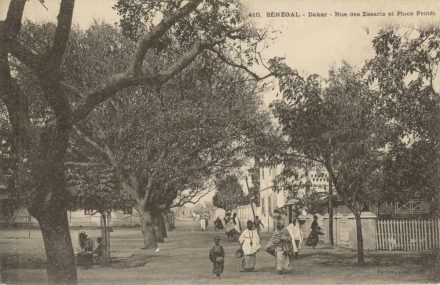

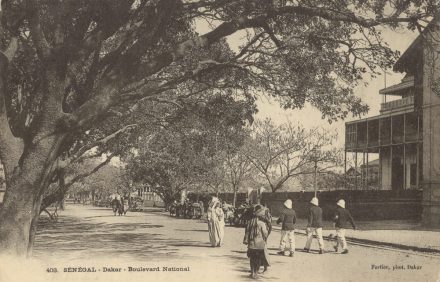

Le centre de la ville était la Place Prôtet d’alors, aujourd’hui Place de l’Indépendance. Le Boulevard National26, qui bordait la place, s’est progressivement prolongé vers l’ouest. Sur la dernière image, nous pouvons voir de petits arbres, plantés plus récemment que ceux de la place.

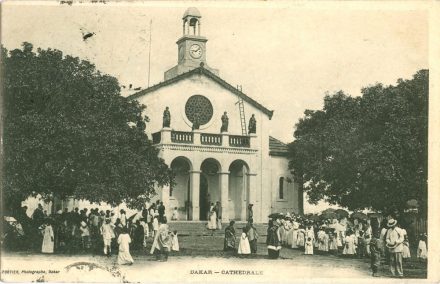

La première cathédrale de Dakar a été érigée à la fin des années 1870 sur la Place Prôtet. Il y avait au début du XXe siècle une grande communauté de catholiques africains et métis. L’église n’avait pas de bonnes fondations et en 1907 il a fallu la démolir27.

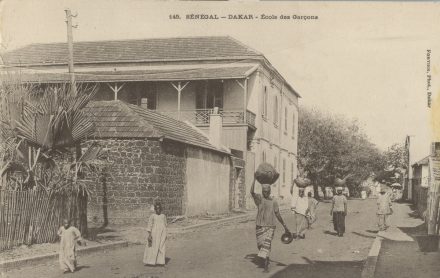

Un établissement d’enseignement européen créé par des religieux missionnaires pour éduquer les garçons africains et européens se trouvait également sur la Place Prôtet. En 1904, en application des lois métropolitaines, les écoles religieuses de Dakar sont laïcisées. En conséquence, les enfants de la communauté musulmane, majoritaire dans la ville, commencent à les fréquenter28.

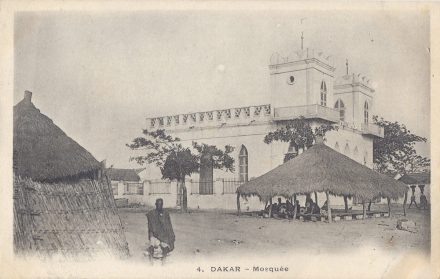

La première mosquée de Dakar construite avec des matériaux européens date des années 1880. Elle était située à l’angle de la rue Blanchot (actuellement rue Mousse Diop) et de la rue Carnot, à l’époque un endroit éloigné du centre de la ville coloniale29. Nous voyons sur l’image, à côté de la mosquée, un abri couvert de paille qui servait de lieu de rencontre. Des espaces similaires sont courants en Afrique de l’Ouest et servent à l’exercice de la palabre entre les membres de la communauté.

Cette autre carte postale montre les environs de la partie arrière de la mosquée. Sur la droite, à la fontaine de l’endroit, nous voyons un enfant tenant une calebasse. Sur la gauche, les nouvelles maisons de bois ou de briques qui ont progressivement remplacé les paillotes des habitants de Dakar.

Le bâtiment en ciment blanchi à la chaux qui apparaît sur l’image ci-dessus, connu à l’époque comme Petite Mosquée, était le tombeau d’un marabout et un lieu de prière. Il était situé à l’ouest du centre de la ville d’alors, le long du prolongement du Boulevard National30.

Les dates les plus importantes du calendrier islamique étaient célébrées dans des espaces ouverts. “Tabaski” est le nom donné en Afrique de l’Ouest à la fête du sacrifice (Aïd al-Adha ou Aïd al-Kebir en arabe), qui dans la tradition musulmane rappelle l’épisode de la soumission d’Ibrahim (Abraham) à Allah.

En dépit de tous les avantages que Dakar présentait en tant que port, la salubrité de la ville était une préoccupation constante. La fièvre jaune y était endémique et de graves épidémies sévissaient de temps en temps dans la population. En 1900, la maladie a tué de nombreux personnes qui travaillaient à la construction du port militaire31. La question sanitaire était à l’ordre du jour dans beaucoup de villes du monde. En 1903, le Gouverneur général Ernest Roume a contracté un emprunt auprès du gouvernement de la métropole pour réaliser des travaux d’assainissement de la ville et améliorer le port de commerce32.

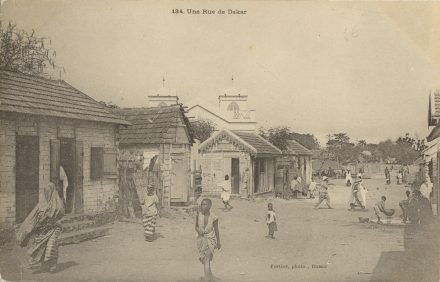

Comme nous l’avons dit, la ville coloniale, construite en dur, s’est développée en s’associant les villages d’origine du lieu. Certains propriétaires africains ont commencé à édifier des maisons avec des planches importées de France, qui avaient un coût inférieur. Sur les images ci-dessus, la rue de Grammont (actuelle Avenue K. Bourgui), où nous pouvons voir un autre abri au toit de paille semblable à celui de l’entrée de la mosquée, et la rue des Essarts équipée d’un réverbère précédant l’introduction de l’énergie électrique.

Les imposants travaux des ports militaire et de commerce et l’urbanisation en cours à Dakar ont provoqué une intense croissance démographique dans la ville. Aux anciens habitants lébou sont venus se joindre une population flottante venue d’autres pays d’Afrique et de l’Orient.

Ces hommes jeunes, sans relations sociales et familiales dans la ville, vivaient dans des conditions précaires, car la spéculation immobilière renchérissait les loyers. Beaucoup d’entre eux s’entassaient dans de petites pièces33.

Les lois urbaines de Dakar ont exigé progressivement que les maisons soient construites en dur, car elles étaient considérées comme moins sujettes aux épidémies. Les Africains ont construit alors des maisons bon marché pour ces travailleurs temporaires, ce qui leur garantissait un revenu d’investissement élevé. Beaucoup de fonctionnaires français subalternes habitaient aussi dans ces maisons, comme celles que nous voyons sur l’image ci-dessus34.

Les projets de travaux d’assainissement qui ont été entrepris pendant le gouvernement d’Ernest Roume considéraient insalubres certains quartiers de la ville car c’étaient les endroits où les épidémies avaient commencé. Ces espaces étaient habités par les pêcheurs lébou avant l’arrivée des Français. Le Jardin Public que nous voyons sur cette image, se trouvait juste derrière le lieu où l’on construisait le port militaire. Le ravin a été enterré et sur les jardins de nouveaux bâtiments coloniaux ont été érigés, transformant le paysage urbain de Dakar.

La ségrégation des populations africaines et européennes dans les villes coloniales a été un processus graduel. Les politiques sanitaires servaient en général de justification pour ces mesures qui ont porté préjudice aux habitants autochtones35.

NOTES

15 Voir JOHNSON, G., Naissance du Sénégal contemporain. Aux origines de la vie politique moderne (1900-1920), Paris, Karthala, 1991; ZUCARELLI, F., “La vie politique dans les quatre communes du Sénégal de 1872 à 1914” in Ethiopiques, vol. 12, 1977 et COQUERY-VIDROVITCH, C., “Nationalité et citoyenneté en Afrique occidentale française : originaires et citoyens dans le Sénégal colonial” in Journal of African History, 42 (2001) pp. 285-305.

16 Cf. VILLARD, A., Histoire du Sénégal, Dakar, Ars Africae, 1943, p. 163

17 Voir ARDURAT, C., “L’électrification du Sénégal de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale” in Outre-mers, tome 89, n. 334-335, 1er semestre 2002, pp 439-457. “Saint-Louis (…) est la première ville éclairée (1887) par l’ingénieur civil Hippolyte Vaubourg, qui est alors concessionnaire de l’éclairage de la ville. En 1888, il installe la première centrale électrique du pays.”(p. 441)

18 Le nom Rufisque est d’origine portugaise et dérive de “Rio Fresco” ou “Refresco”, car les navires s’y ravitaillaient en eau et en vivres fraîches. Voir TEIXEIRA DA MOTA, A., Topónimos de origem portuguesa na costa ocidental de África desde o Cabo Bojador ao Cabo de Santa Catarina, Bissau, Publicações do Centro de Estudos da Guiné Portuguesa n. 14, 1950, pp. 97-98 et MAUNY, R. “Notes d’Histoire sur Rufisque d’après quelques textes anciens” in Notes Africaines, n. 46, avril 1950, pp. 47-49.

19 Yves Person explique : “The nuts were exported in their shells, since the French government had put a prohibitive tax on the import of oil into France, thus delaying for half a century the birth of a local industry.” Voir PERSON, Y., “Western Africa, 1870-1886” p. 211, in (eds.) OLIVER, R. E SANDERSON, G. N., The Cambridge History of Africa, vol. 6, from 1870 to 1905. Cambridge University Press, 1985. KLEIN, op. cit. p. 120, dit : “A peculiarity of the trade is that peanuts were exported in the shell and pressed in France, though only the oil (which accounted for little more than a third of the weight) was really desired. This was largely because olive oil interests in southern France were successful in pressuring the government to maintain a high duty on oil imports. As a result, there was no local pressing industry, and Senegal had to import cottonseed oil for cooking. Several efforts were made to press oil in Senegal for local markets, but they were rarely successful until World War I. Performing simple transformation processes in France rather than in the colonies was one of the most striking characteristics of the colonial economy.”

20 Cf. JOJOT, C., op. cit., p. 50.

21 La main d’œuvre pour la construction de la jetée était composée de disciplinaires (militaires punis pour indiscipline). Les roches basaltiques du Cap Manuel ont été utilisées dans les fondations. Voir JOJOT, op. cit., pp. 10 e 26.

22 L’inauguration du chemin de fer, chantier de la Société de construction des Batignolles financé par le gouvernement de la métropole, a marqué la domination française sur le royaume du Cayor et a rendu possible l’écoulement de la production des arachides. Sur les problème techniques de la construction et les critiques sur les coûts de la voie ferrée voir CANU, A.-H., La Pétaudière Coloniale, Paris, Éd. Chamuel, 1894, pp. 202-228.

23 Ver RIBOT, G. E LAFON, R., Dakar, ses origines, son avenir, Bordeaux, Imprimerie Delmas, 1908, p. 37 et JOJOT, op. cit. p. 30.

24 Les Tirailleurs Sénégalais étaient membres des unités d’infanterie de l’armée coloniale. Le premier régiment a été formé en 1857 par le gouverneur Faidherbe. Ces troupes, constituées par des Africains recrutés dans toutes les colonies françaises de l’Afrique de l’Ouest, ont été utilisées tout d’abord pour conquérir les territoires de l’intérieur. Plus tard, comme nous le verrons, ils ont combattu au Maroc et pendant la Ie Guerre Mondiale. Voir ECHENBERG, Myron, Colonial Conscripts – The Tirailleurs Sénégalais in French West Africa, 1857-1960, Portsmouth, Heinemann e London, James Currey, 1991.

25 Actuellement Boulevard El Hadj Djily Mbaye.

26 Aujourd’hui Avenues Hassan II, G. Pompidou et Peytavin.

27 Sur la construction de la première cathédrale voir CANTONE, C., Making and Remaking Mosques in Senegal, Leiden e Boston, Brill, 2012, p. 136-137. Pour le problème des fondations de l’ancienne cathédrale voir JOJOT, op. cit. p. 10.

28 Cf. ROUME, E., Discours à la Séance d’ouverture de la Session du Conseil du Gouvernement, Saint-Louis, Imprimerie du Gouvernement, 1904, p. 18: “Partout l’enseignement laïque, avec un caractère nettement professionnel, a été substitué à l’enseignement congréganiste; cette importante et nécessaire réforme s’est accomplie sans difficultés et ne manquera pas, j’en ai la ferme confiance, de produire les plus heureux résultats. Nos populations indigènes, contrairement à certains préjugés, sont avides d’instruction; dès que s’ouvre une école française laïque, elle reçoit bientôt plus d’élèves qu’elle n’en pourrait normalement accepter, parce que le désir très intense d’instruction qu’éprouvent les populations n’est plus contrebalancé par la crainte du prosélytisme religieux qu’elles ressentaient, surtout parmi les musulmans.”

29 Sur la construction de la mosquée de la rue Blanchot et son style architectural voir CANTONE, op. cit., p. 136-147.

30 “Deux sépultures de marabout, l’une Boulevard National, l’autre dans la partie haute de la rue Vincens, servent aussi de point de réunion pour la prière (Diaka).” JOJOT, op. cit., p. 39.

31 Cf. JOJOT, op. cit. p. 59. “… en 1900, la fièvre jaune réapparut à Dakar. Et contrairement à tous les précédents, on ne put accuser l’importation étrangère. (…) Le premier cas atteignit le 16 avril un employé de l’entreprise Hersent et les premiers cas se produisirent de préférence dans le bas de la rue de Vincens près du jardin public.”

32 A l’époque, il y avait une forte résistance en France aux investissements gouvernementaux dans les colonies. Ainsi, le prêt a été le moyen trouvé par Roume pour réaliser les travaux qu’il jugeait nécessaires pour la ville, devenue le siège de la fédération des colonies de l’Afrique occidentale française d’alors.

33 Cf. RIBOT, G. E LAFON, R. op. cit. p. 43-44. “La mortalité indigène porte surtout sur les nomades, les « dojhendem » (du ouolof : dojh’, marcher, endem, s’en aller), qui sont attirés par l’appât du gain dans une ville où sont brassés de grands capitaux à cause de l’évolution commerciale et des grands travaux. La population indigène autochtone de Dakar est constituée par les Lébous. Au milieu d’elle vivent sans aucune précaution tous les nomades, tous les manœuvres, tous les ouvriers. Ces gens s’entassent dans une case étroite, fournissent dans la journée un travail souvent pénible (…). Après avoir économisé l’argent qu’ils placeront dans leur pays en achat de bétail, ils repartent pour le village où ils ont laissé leur famille. Ces indigènes reviennent ensuite à Dakar sans s’y établir pour y regagner de l’argent. Beaucoup se fatiguent et meurent. ”

34 Sur le marché immobilier de Dakar à l’époque voir RIBOT, G. E LAFON, R. op. cit. p. 81-82. L’auteur avance : “En cinq ans, de 1903 à 1908, 440 immeubles (88 par an) ont été construits par les particuliers européens ou indigènes. Les Européens ont élevé 150 maisons comprenant environ 800 chambres. Les indigènes ont bâti 285 maison en briques ayant environ 1.400 chambres. Beaucoup d’ouvriers et de très petits fonctionnaires, ne pouvant aborder les logements d’Européens, logent dans des chambres d’indigènes. (…) Les logements pour indigènes rapportent beaucoup, au moins quatre à six fois plus que les logements européens qui donnent tout de même au moins 10 % de revenu.”

35 Cf. JOJOT, op. cit. p. 60 – “Le Décret du 14 avril 1904 et les arrêtés de 1903 et 1905, ont été inspirés par le souvenir de ces épidémies de fièvre jaune. Ils ont certainement beaucoup contribué à l’assainissement de Dakar par le comblement du ravin du jardin public, la destruction systématique des maisons insalubres, le refoulement des indigènes dans la partie ouest de la ville, etc.” Pour une analyse des processus de ségrégation dans d’autres endroits de l’Afrique de l’Ouest voir GOERG, O., Pouvoir colonial, municipalités et espaces urbains, Conakry – Freetown des années 1880 à 1914, vol. 2, Urbanisme et hygiénisme, Paris, L’Harmattan, 1997.