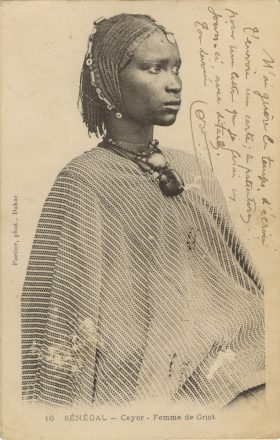

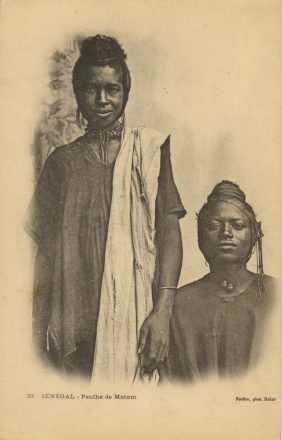

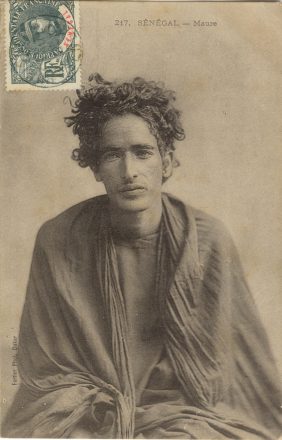

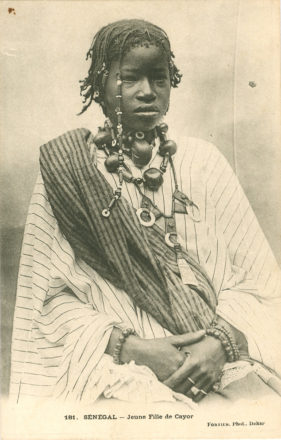

Les portraits étaient une spécialité de Fortier. Au début de sa carrière, il a tiré le portrait des élites locales, autant noires que métisses et européennes et a produit des cartes de visite ou des cartes cabinet qui étaient échangées entre parents et amis. Des représentants des élites africaines ont posé dans son studio alors que d’autres personnes étaient prises sur le vif dans leurs activités. Il a effectué également des clichés appelés Types, un exercice bien de son époque, documentant les différentes sociétés qui habitaient le Sénégal.

Ces trois jeunes filles, associées par Fortier à la ville de Dakar, ont posé avec en arrière-plan les décors utilisés au studio qu’il a, comme nous l’avons vu précédemment, partagé avec Emile Noal dans la ville de Saint-Louis entre les années 1898 et 1900. Les jeunes filles font certainement partie de l’élite sénégalaise. Cela se voit dans leurs vêtements et ornements. Toutes trois portent des bijoux de qualité, y compris des colliers et des bracelets fabriqués par des artisans locaux. Les Français admiraient beaucoup l’orfèvrerie sénégalaise et c’est l’un des articles que le pavillon du Sénégal a présenté lors de l’Exposition Universelle de 1900, époque probable de cette photographie3. Les vêtements des jeunes filles témoignent d’une pratique culturelle qui caractérise la région : des éléments importés, tels les tissus industriels européens de leurs tuniques, sont portés avec des pagnes de fabrication locale, comme ceux des jupes et des châles. Les Sénégalaises incorporent de nouveaux matériaux étrangers à leur habillement mais conservent leur manière propre de se vêtir. Les motifs complexes des tissus fait main dans les vêtements des jeunes filles indiquent qu’ils ont été fabriqués par des professionnels qualifiés.

Les tissus industriels, à la foi de haute qualité, tels que le damassé ainsi que ceux d’un type inférieur, comme ceux appelés guinée, étaient à l’époque le plus gros produit d’importation du Sénégal4. L’une des forces motrices du colonialisme du XIXe siècle a été la nécessité de nouveaux marchés pour la production industrielle européenne.

Ce commerçant a probablement été photographié au studio Noal-Fortier de Saint-Louis. La légende de la carte postale l’identifie avec le Cayor. L’ancien royaume du Cayor s’étendait le long de la côte et le long d’une bande à l’intérieur du pays sur toute l’étendue allant de la ville de Saint-Louis à la péninsule du Cap Vert. En 1886, à la suite d’une grande résistance, les Français ont annexé la région et mis fin au royaume qui produisait des arachides à grande échelle. Cette légumineuse était le produit d’exportation le plus important de la colonie, ayant substitué la gomme arabique qui occupait ce poste jusqu’aux années 1880. Bien que les grandes sociétés de Bordeaux aient pris de plus en plus part à ce commerce, des entrepreneurs africains étaient des membres actifs dans ces transactions5. Le portrait est celui d’un homme de l’élite commerciale sénégalaise et ses effets en sont la preuve. Il porte un boubou en tissu fait main et un châle apparemment teint avec des motifs géométriques. Le pendentif tubulaire qu’il arbore indique que c’est un adepte de l’Islam, car des boitiers comme celui-ci sont utilisés pour contenir des sourates du Coran. Son chapeau conique orné de plumes d’autruche, ses chaussures et son sac en cuir sont des produits de qualité de l’artisanat local.

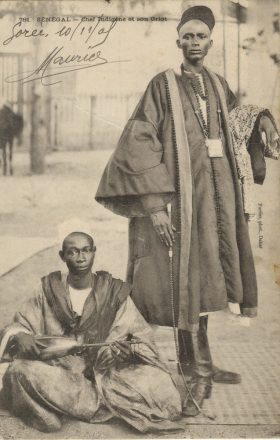

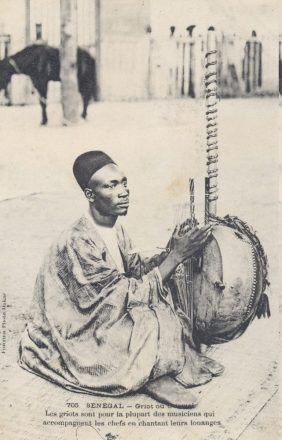

Un chef africain apparaît sur l’image en haut accompagné par son griot, dans une scène évidemment posée, mais dans un environnement extérieur. À l’arrière plan se trouve un cheval, et les bottes d’équitation et le fouet du personnage indiquent qu’il en est le propriétaire. Le Sénégal était alors réputé pour le développement de races de chevaux adaptées à l’environnement, à une époque où les montures étaient un important moyen de transport6. Le costume du chef semble être en tissu de soie et la boutonnière ressemble à celle des vêtements portés en Afrique du Nord. Sur sa poitrine nous voyons un ornement, probablement en argent. Assis à côté de lui, révélant une condition inférieure dans l’échelle sociale, se trouve son griot, muni de l’instrument à cordes khalam. Traditionnellement les griots sont des musiciens professionnels, membres de groupes endogamiques et ils faisaient partie de l’entourage des personnes de l’élite. Artisans de la parole, une de leurs missions était de garantir au moyen de la musique et du chant l’équilibre émotionnel de leurs protecteurs7. Sur la photographie de droite nous voyons un autre griot photographié au même endroit que celui de l’image précédente. Son instrument est la kora, une sorte de harpe.

Le travail du pilage était essentiel dans l’économie domestique, y compris urbaine, du Sénégal au début du XXe siècle. Le régime alimentaire de la majorité de la population avait pour base le millet, céréale nutritive et adaptée au climat de la région, qui doit être consommé peu de temps après le pilage pour ne pas devenir amer. Les pileuses constituaient la plus grande partie de la main-d’œuvre féminine. Notons les rangées de grisgris, une sorte d’amulette, utilisée par le personnage à droite sur la photographie. La femme assise au centre mâche un sothiou, tige végétale utilisée pour nettoyer les dents, et le foulard sur sa tête indique qu’elle était mariée. Le Dr. Jojot, qui vivait à cette époque-là à Dakar, commente: “Jeunes filles, elles vont tête nue ; mariées, elles s’enveloppent la tête d’un mouchoir de couleur voyante ‘nioumbeull’”8.

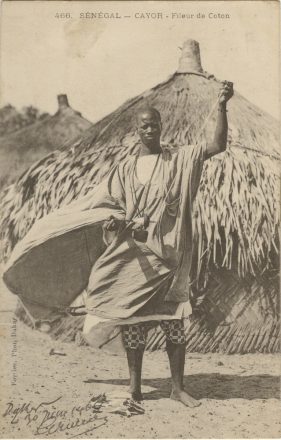

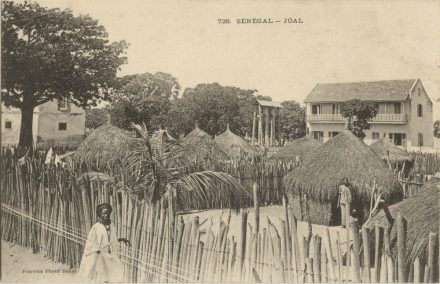

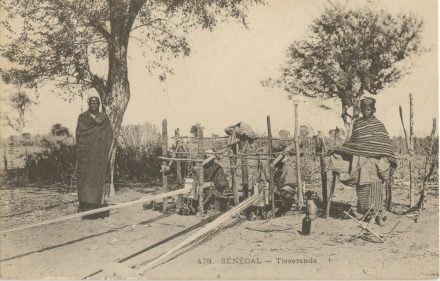

Ces trois cartes postales montrent les étapes de l’activité textile au Sénégal au début du XXe siècle. Sur la première photo un homme dont le boubou flotte au vent est identifié comme fileur bien qu’il ne file pas (c’est une pratique essentiellement féminine en Afrique de l’Ouest), il enroule des fils prêts à l’emploi sur une bobine. Une image de la ville de Joal montre, dans le coin inférieur gauche, un homme qui prépare la chaîne en se servant d’une clôture comme guide pour ses fils. La troisième carte postale révèle deux tisserands en pleine action. Le tissage de pagnes, répandue dans toute l’Afrique occidentale, a gardé de son importance en dépit de la concurrence des tissus industriels importés. Les tisserands, comme d’autres artisans, faisaient partie de groupes endogamiques de spécialistes dans la division sociale du travail9.

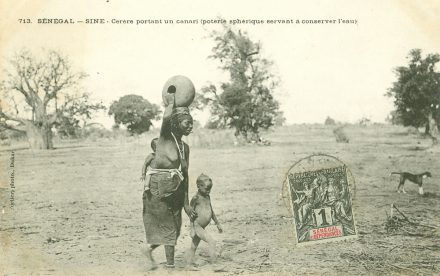

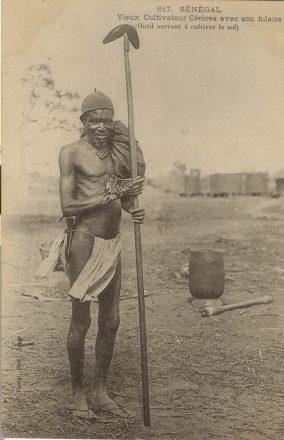

Fortier a enregistré les populations sérères aux environs de 1904, lors de son passage dans la région des fleuves Sine et Saloum au Sénégal. Principalement agriculteurs, les Sérères étaient alors d’importants producteurs d’arachides sans toutefois abandonner la culture d’autres produits tel le mil, qui garantissaient leur autosuffisance alimentaire10.

Le récipient de terre cuite avec sa petite buse porté par une femme semble être un moyen efficace pour transporter l’eau. Dans les sociétés de cette région la poterie est une activité réservée aux femmes.

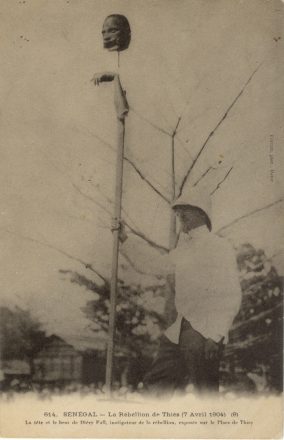

Les images enregistrant les personnages impliqués dans la Rébellion de Thiès, neuf au total, forment un ensemble documentaire. L’événement, le 7 avril 1904, a reflété les contradictions et les difficultés marquant les impasses dans les rapports entre les colonisateurs et les chefs africains11. Les Français, tolérant pendant longtemps la pratique locale de maintenir des personnes en esclavage comme propriété individuelle, ont institué en même temps des règles pour abolir ce système. Au début du XXe siècle, ce que l’on appelle “l’esclavage domestique” (en référence aux captives de case) était courant, bien que la traite des êtres humains ait été interdite. Les leaders de la révolte en question ont été deux chefs de la région du Baol, Diéry et Canar Fall, accusés d’enlèvement et de vente d’enfants, mécontents de la peine de prison imposée par les autorités françaises. Pendant la rébellion, l’administrateur Chautemps, fils d’un ancien ministre des Colonies a été assassiné. La capture et la décapitation de l’instigateur du début de la rébellion, Diéry Fall, auraient été pratiquées sur ordre de son cousin Canar Fall. La tête et le bras de Diéry ont été remis aux Français qui ont décidé d’exposer sur la place de Thiès les dépouilles plantées sur une pique pour “servir d’exemple”12. Le cliché fait par Fortier a immortalisé cette scène macabre qui n’aurait duré qu’une heure, selon les responsables. L’image a circulé provoquant l’indignation dans la presse anticoloniale métropolitaine13.

Les quatre impliqués dans la révolte, figurant sur la carte postale reproduite ci-dessus, ont été photographiés lors de leur jugement à Dakar, en mai 190514.

NOTES

3 Voir CHARLES-ROUX, J., Exposition Universelle de 1900 – Les Colonies Françaises – Introduction générale, Paris, Challamel Ed., 1901, pp. 27-30. L’auteur reproduit un article du journal Le Temps dans lequel on lit : “Devant le palais du Sénégal et du Soudan, des boutiques indigènes attirent les curieux. Des orfèvres, des brodeurs nous y vendent les marchandises qu’ils fabriquent. On dit qu’ils ont été choisis à Saint-Louis, à la suite d’un concours parmi les plus habiles. (…) Leurs bijoux sont d’une finesse rare.” Un peu plus loin il écrit : “Les seuls d’ailleurs qui aient fait des affaires assez sérieuses sont les bijoutiers, auxquels le public fit des commandes et des achats importants.”

4 Voir “Tableaux des principales marchandises importées au Sénégal de 1889 à 1900” in Le Sénégal – Organisation politique, Administration, Finances, Travaux publics, notice rédigée par les soins du Service local de la Colonie, pp 350-363. Paris, Challamel Ed., 1900.

5 Voir MARFAING, L. “L’implantation des Maisons de Commerce au Sénégal et la réaction du commerce africain, 1885-1930” in BARRY, B. et HARDING, L. (Dir.), Commerce et Commerçants en Afrique de l’Ouest. Le Sénégal, Paris, L’Harmattan, 1992, pp. 309-346.

6 Voir JOJOT, C., Dakar – Essai de Géographie Médicale et d’Ethnographie, Montdidier, impr. de Grou-Radenez, 1907, p. 14: “Parmi les animaux, sont des chevaux de petite taille, les M’Bayar, assez robustes; les chevaux du fleuve, ainsi appelés parce qu’ils viennent des bords du fleuve Sénégal. Ils ont plus de taille et supportent bien le climat. Les chevaux importés d’Algérie sont décimés par la typho-malaria. Quant aux chevaux de France leur existence est encore plus précaire.”

7 Voir TAMARI, Tal, Les castes de l’Afrique occidentale, artisans et musiciens endogames, Nanterre, Société d’Ethnologie, 1997. Paulo Fernando de Moraes Farias, s’intéressant à un autre contexte, aborde la question du rôle des griots en tant que garants de la stabilité émotionnelle des chefs. Voir FARIAS, P., “History and Consolation: Royal Yorùbá Bards Comment on Their Craft”, History in Africa, vol. 19 (1992), pp. 263-297.

8 JOJOT, op. cit., p. 32.

9 Sur le tissage des pagnes en Afrique de l’Ouest voir GARDI, B., Woven Beauty – The art of West African Textiles, Basel, Museum der Kultures et Christoph Merian Verlag, 2009.

10 Sur la société Sérère voir PÉLISSIER, P., Les paysans du Sénégal – Les civilisations agraires du Cayor à la Casamance, Saint-Yrieix, Imprimerie Fabrègue, 1966, pp. 183-299 et KLEIN, M., Islam and Imperialism in Senegal – Sine-Saloum 1847-194, Stanford University Press, 1968. Klein, (p. 204) commente : “Economic change has entailed a minimum of social change in Sine. The peanut crop became part of the agricultural cycle, but the peasants did not become dependent on this cash crop, and they continued to grow the millet and rice their families needed. As a result, indebtedness was less common and migration was rarer in Sine than it was elsewhere.”

11 L’épisode a été décrit et analysé en détail par M’Baye Guèye. Voir GUÈYE, M., “L’affaire Chautemps (avril 1904) et la suppression de l’esclavage de case au Sénégal” in Bulletin de l’I.F.A.N., T. XXVII, sér. B., ns 3-4, 1965, pp. 543-559.

12 Selon Ibrahima-Abou Sall, “l’une des pratiques du colonisateur français qui frappa le plus les esprits des populations est certainement celle qui consistait à faire circuler à travers le pays, comme trophée de guerre pour terroriser les populations, la tête décapitée d’un opposant politique ou religieux qui avait pris les armes contre sa domination. Mamadou Lamine Dramé (1887), Samba Diadana Ndjach (1890), Baydi Kaché (dont le corps fut jeté à la pâture des crocodiles à Podor) et Lam Tooro Siddik Sall (1891), Mamadou Boubou Soumaré (1901) firent les frais de cette pratique qui n’était pas dans les habitudes des populations.” Voir SALL, I. “Les visions des colonisateurs par les populations du sud de la Mauritanie”, in GOUTALIER, R. (direction) Mémoires de la Colonisation – Relations colonisateurs-colonisés, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 52.

13 GUÈYE, op. cit., p. 554.

14 GUÈYE, op. cit., p. 549.